KI-Vertragspflichten in Agenturen – Wer haftet für automatisierte Fehler?

Juristische Expertise

- Cybercrime & Krypto-Betrug

- AI & Zukunftsrecht

- Steuerrecht & Steuerstrafrecht

- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht

- Datenschutz & Digitalrecht

KI-Vertragspflichten in Agenturen – Wer haftet für automatisierte Fehler?

Wenn Agenturen KI-Tools für ihre Kunden einsetzen, stellt sich die Frage: Wer trägt die Verantwortung, wenn die KI Fehler macht? In diesem Beitrag erfahren Sie, wie KI in Agenturverträgen berücksichtigt werden sollte, welche Haftungsrisiken bestehen und wie Sie Pflichten klug vertraglich verteilen, um Ihr Unternehmen zu schützen. Agenturen setzen KI-Systeme für Texte, Design oder Analyse ein – oft ohne klare vertragliche Absicherung. Doch wer haftet, wenn Inhalte falsch, diskriminierend oder rechtswidrig sind? Der Aufsatz analysiert, wie sich Haftung zwischen Agentur, Kunde und Toolanbieter verteilt, wann Regress möglich ist und welche Klauseln Agenturen jetzt brauchen: menschliche Prüfung, Haftungsbegrenzung, Auditpflichten.Beispiele aus der Praxis zeigen: Fehlende Kontrolle führt schnell zu Schadensersatz, Reputationsverlust oder DSGVO-Bußgeldern. Nur wer Pflichten klug verteilt und sauber dokumentiert, kann KI-Ergebnisse rechtssicher einsetzen.

Ausgangspunkt – KI als Auftragsbestandteil

Künstliche Intelligenz ist in modernen Agenturen längst ein fester Bestandteil vieler Projekte. Typische Einsatzfelder sind die automatisierte Texterstellung, das Kampagnen-Management (z. B. dynamische Anzeigenoptimierung), grafisches Design durch KI-Tools oder auch Datenanalysen für Marketingentscheidungen. Je nach Art der Leistung stellt sich die Vertragsfrage: Handelt es sich um einen Dienstvertrag, Werkvertrag oder sogar um eine Lizenzvereinbarung für ein KI-Produkt? Oft ist unklar, wie KI-Leistungen rechtlich einzuordnen sind, da klassische Vertragsmuster solche Szenarien noch nicht ausdrücklich abdecken.

Ein weiteres Problem: In vielen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) oder Projektbriefings fehlen konkrete Regelungen zur Haftung bei Fehlern, die durch KI-Systeme entstehen. Agenturen versprechen dem Kunden vielleicht ein bestimmtes Ergebnis (Werkvertrag) oder ein sorgfältiges Tätigwerden (Dienstvertrag), gehen aber nicht darauf ein, was passiert, wenn ein automatisiertes Tool falsche Resultate liefert. Diese Lücke kann im Streitfall zu Unsicherheiten führen – daher sollte möglichst schon bei Vertragsschluss klar sein, wie mit KI-bedingten Fehlern umgegangen wird.

Haftungsrisiken bei automatisierten Fehlern

Automatisierte KI-Ausgaben können gravierende Fehler enthalten, die rechtliche und finanzielle Folgen haben. Neben vertraglichen Aspekten drohen bei solchen Fehlern auch externe Konsequenzen, zum Beispiel Abmahnungen durch Dritte, falls KI-generierte Inhalte Rechte verletzen – dieses Thema behandeln wir ausführlich im Beitrag „Abmahnwelle durch KI-generierte Inhalte – Verteidigung und Gegendarstellung“. Innerhalb des Vertragsverhältnisses sind vor allem folgende Haftungsrisiken relevant:

- Mögliche Fehlerquellen:

– Falsche oder schädigende Inhalte: KI-generierte Texte und Bilder können sachlich falsche Informationen, unwahre Behauptungen oder sogar diskriminierende Aussagen enthalten. Veröffentlicht eine Agentur solche Inhalte, drohen Imageschäden beim Kunden oder rechtliche Schritte von Betroffenen.

– Datenschutzverletzungen: Werden personenbezogene Daten unsachgemäß durch eine KI verarbeitet – etwa weil ein Chatbot sensible Kundendaten herausgibt oder ein Analysetool unzulässig personenbezogene Profile erstellt – kann das gegen die DSGVO verstoßen. Die Konsequenzen reichen von Abmahnungen bis zu hohen Bußgeldern. (Mehr zu diesen Risiken lesen Sie in „Datentraining mit Kundendaten – Wann droht ein DSGVO-Schaden?“.) - Rechtsgrundlagen:

– Vertragliche Schadensersatzansprüche: Liefert die Agentur fehlerhafte Ergebnisse, können Kunden Schadensersatz nach §§ 280, 823 BGB verlangen. § 280 BGB greift bei Verletzung vertraglicher Pflichten (z. B. mangelhafte Leistung oder Verletzung von Sorgfaltspflichten), während § 823 BGB bei unerlaubten Handlungen (z. B. Verletzung absoluter Rechte wie Persönlichkeitsrechte durch falsche KI-Inhalte) relevant ist.

– Werkvertragliche Mängel: Handelt es sich um einen Werkvertrag (§ 631 BGB), schuldet die Agentur ein mängelfreies Werk. Ein Ergebnis, das aufgrund eines KI-Fehlers unbrauchbar ist (z. B. falsche Analysedaten oder unzulässiger Inhalt), stellt einen Mangel dar. Der Kunde kann Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz verlangen. Die Agentur haftet in diesem Fall verschuldensunabhängig dafür, dass das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln ist. - Regressmöglichkeiten: Wenn der Schaden eindeutig auf die KI-Software eines Drittanbieters zurückzuführen ist (z. B. ein Bug in einem zugekauften KI-Tool), stellt sich die Frage nach Regress. Die Agentur kann versuchen, den Tool-Anbieter in Haftung zu nehmen. Praktisch ist dies jedoch schwierig – meist schließen Softwareanbieter ihre Haftung weitgehend aus. Dennoch sollten Agenturen solche Fälle im Auge behalten und gegebenenfalls vertragliche Ansprüche gegen Entwickler prüfen.

Weiterführende Inhalte

Digitale Risiken verstehen – diese drei Leitartikel zeigen, wie tief KI, Marketing und Betrug heute ineinandergreifen und welche Rechte Betroffene haben.

KI-Entscheidungssysteme in Apps – Haftung, Transparenz und Pflichten für Startups

www.hortmannlaw.com/articles/anwalt-ki-apps-startup-haftung

Kurzbeschreibung: Dieser Artikel erklärt, wann KI-Apps rechtlich reguliert sind, welche Transparenz- und Kontrollpflichten bestehen und wie Startups ihre KI-Systeme rechtskonform entwickeln und überwachen.

KI-Marketing & KI-Content – Risiken für Agenturen und Startups

www.hortmannlaw.com/articles/anwalt-ki-marketing-content-haftung

Kurzbeschreibung: Ob KI-generierte Texte, Bilder oder automatisierte Kampagnen – dieser Beitrag zeigt die wichtigsten urheberrechtlichen, datenschutzrechtlichen und lauterkeitsrechtlichen Risiken für Agenturen und kreative Unternehmen.

KI-Betrug, Love Scam & Krypto-Scams – moderne Täuschungsmethoden und Opferrechte

www.hortmannlaw.com/articles/anwalt-ki-betrug-love-scam-krypto-beweise

Kurzbeschreibung: Dieser Leitfaden beleuchtet, wie KI-Chatbots, Deepfakes und Wallet-Routings Betrugsmodelle verstärken, und zeigt, welche Ansprüche Opfer gegen Plattformen, Exchanges und Zahlungsdienste haben.

Vertragliche Absicherung

Um Klarheit über Verantwortlichkeiten zu schaffen, lohnt es sich, bereits im Vertrag die Pflichten aller Beteiligten detailliert festzuhalten. Eine Pflichten- und Verantwortlichkeitsmatrix kann helfen, Zuständigkeiten zu definieren:

- KI-Entwickler/Tool-Anbieter: Ist ein externer KI-Dienst im Spiel, sollte vertraglich festgehalten werden, dass der Entwickler für die grundlegende Funktionalität, Qualität und Sicherheit der Software einstehen muss. Zumindest sollte der Agentur vom Anbieter eine Gewährleistung für die zugesicherten Eigenschaften der KI-Software eingeräumt werden.

- Agentur: Die Agentur trägt Verantwortung für die korrekte Anwendung des KI-Tools und die Überprüfung der Ergebnisse. Vertraglich kann festgelegt werden, dass die Agentur verpflichtet ist, jeden KI-Output manuell zu prüfen und freizugeben (Stichwort: „human in the loop“), bevor er an den Kunden geht. Auch eine Pflicht zur Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit der KI kann hier verankert sein.

- Kunde: Der Auftraggeber sollte seinerseits verantwortlich sein für die Endfreigabe und Nutzung der gelieferten Inhalte. Beispielsweise kann vereinbart werden, dass der Kunde die finalen Texte/Bilder selbst nochmal prüft, bevor er sie veröffentlicht. So teilt sich die Verantwortung, und die Agentur steht nicht allein im Feuer.

Weitere wichtige vertragliche Absicherungen sind:

- Haftungsbegrenzung: Im Vertrag sollten klare Haftungsgrenzen definiert werden. Etwa kann die Haftung der Agentur für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen oder der Höhe nach (z. B. auf das Auftragsvolumen) begrenzt werden. Ebenfalls üblich sind Freistellungsklauseln, wonach der Kunde die Agentur von bestimmten Ansprüchen Dritter freistellt, sofern die Agentur nicht grob fahrlässig gehandelt hat. Solche Klauseln müssen sorgfältig formuliert sein, um im Ernstfall wirksam zu sein.

- Audit- und Dokumentationspflichten: Es empfiehlt sich, vertraglich festzuhalten, dass die Prozesse beim KI-Einsatz nachvollziehbar bleiben. Die Agentur sollte zusichern, Eingaben, Ergebnisse und manuelle Überprüfungen zu dokumentieren. Im Streitfall kann diese Dokumentation zeigen, dass die Agentur alle Sorgfaltspflichten erfüllt hat. Gegebenenfalls kann der Kunde auch ein Auditrecht erhalten, um die KI-Anwendung der Agentur prüfen zu dürfen.

Praxisbeispiel – Fehlende menschliche Prüfung

Ein Blick in die Praxis verdeutlicht die Risiken: Eine Marketing-Agentur ließ eine Anzeigenkampagne vollautomatisch von einer KI-Plattform generieren und aussteuern. Was zunächst effizient klang, wurde zum Problem, als sich herausstellte, dass einige der generierten Anzeigen diskriminierende Stereotype enthielten. Der Kunde, ein großes Unternehmen, war bloßgestellt und erlitt einen erheblichen Reputationsschaden.

In diesem Fall wurde die Agentur haftbar gemacht, weil sie keine ausreichenden Kontrollen eingebaut hatte. Weder waren Mitarbeiter vorgesehen, die die KI-Ausgaben vor Veröffentlichung prüfen, noch gab es vorher definierte Filter für problematische Inhalte. Aus rechtlicher Sicht traf die Agentur hier ein Organisationsverschulden. Sie musste dem Kunden Schadensersatz leisten und zudem zusichern, künftig striktere Prüfprozesse einzuhalten.

Wichtig in solchen Fällen ist auch die Beweislast: Die Agentur muss darlegen, dass sie alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, um Fehler zu vermeiden. Kann sie keine Dokumentation oder Schulung nachweisen, steht sie im Ernstfall schlechter da. Umgekehrt kann eine Agentur ihre Position deutlich verbessern, wenn sie zeigen kann, dass trotz sorgfältiger Kontrollen ein unvorhersehbarer Ausreißer der KI passiert ist.

Im beschriebenen Beispiel konnte der Schaden letztlich durch schnelle Reaktion begrenzt werden. Die Agentur entfernte umgehend alle problematischen Anzeigen und entschuldigte sich öffentlich, was zumindest juristisch positiv berücksichtigt wurde. Schadenminderung und proaktive Kommunikation sind also essenziell, sobald ein Fehler bemerkt wird – sie können nicht nur weiteren Schaden abwenden, sondern auch in einem Gerichtsverfahren die Höhe des Strafmaßes oder Schadensersatzes reduzieren.

Fazit – Vertragsgestaltung 2026

Die Erfahrung zeigt: Beim Einsatz von KI in Agenturen sollte nichts dem Zufall überlassen werden – schon gar nicht die Haftung. Für die Zukunft und insbesondere mit Blick auf 2026 ist zu erwarten, dass immer mehr Kunden und Agenturen spezielle KI-Klauseln vereinbaren. Eine kurze Checkliste für solche KI-Verträge:

- Klare Verantwortlichkeiten: Legen Sie fest, wer für was zuständig ist (Agentur vs. Kunde vs. KI-Tool-Anbieter).

- Haftungsbegrenzung: Definieren Sie Höchstgrenzen und schließen Sie nach Möglichkeit Haftung für leichte Fahrlässigkeit aus.

- Freistellung: Vereinbaren Sie, in welchen Fällen der Kunde die Agentur von der Haftung gegenüber Dritten freistellt (z. B. bei vom Kunden bereitgestellten Trainingsdaten).

- Menschliche Prüfung: Halten Sie fest, dass KI-Ergebnisse immer durch Menschen validiert werden müssen, bevor sie live gehen.

- Dokumentation: Vereinbaren Sie Pflichten zur Dokumentation aller KI-Einsätze und Ergebnisse.

Zum Schluss: Zögern Sie nicht, anwaltliche Vertragsprüfungen durchzuführen. Angesichts der neuen Risiken ist es sinnvoll, Verträge von Experten checken zu lassen oder individuell gestalten zu lassen, um Haftungsfallen zu vermeiden. Darüber hinaus sollten Agenturen auch technikbezogene Haftungsfragen im Blick behalten – etwa die Risiken, die durch Fehlfunktionen autonomer KI-Systeme entstehen. Mehr dazu erfahren Sie im Beitrag „Fehlfunktionen von KI-Systemen als Haftungsfalle“.

Sie arbeiten mit KI – aber sind Ihre Verträge schon auf Fehler vorbereitet?

Automatisierte Inhalte, Plattformrisiken, DSGVO-Pflichten: Agenturen und Auftraggeber haften gemeinsam – wenn sie nicht frühzeitig klare Regeln schaffen.

Künstliche Intelligenz (KI) und Digitales Recht

Die rasante Entwicklung von KI-Systemen stellt Recht und Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Ob Produkthaftung, Datenschutz, Urheberrecht oder regulatorische Anforderungen wie der AI Act – wir beraten Unternehmen und Entwickler bei der rechtssicheren Gestaltung und dem verantwortungsvollen Einsatz von KI-Technologien.

- A bis Z für Digital Creator: Die wichtigsten Red Flags und wie du sie vermeidest (Teil 2)

https://www.hortmannlaw.com/articles/vertragsfallen-fur-musiker - AI Act Zertifizierungspflicht

https://www.hortmannlaw.com/articles/ai-act-zertifizierungspflicht - Abmahnwelle durch KI-generierte Inhalte

https://www.hortmannlaw.com/articles/abmahnwelle-durch-ki-generierte-inhalte - Coldmailing legal absichern – So bleiben Kaltakquise-E-Mails rechtskonform

https://www.hortmannlaw.com/articles/coldmailing-legal-absichern - Dataset-Governance & Auditfähigkeit: Rechtssicherheit im KI-Training

https://www.hortmannlaw.com/articles/dataset-governance-auditfahigkeit-rechtssicherheit-im-ki-training - Exklusivitätsklauseln in Modelverträgen

https://www.hortmannlaw.com/articles/exklusivitatsklauseln-in-modelvertragen - Fehlfunktionen von KI-Systemen als Haftungsfalle

https://www.hortmannlaw.com/articles/fehlfunktionen-von-ki-systemen-als-haftungsfalle - Finanzierung & Kapitalbeschaffung für KI-Start-ups

https://www.hortmannlaw.com/articles/finanzierung-kapitalbeschaffung-ki-start-ups - Gesellschaftsformen und Gründung von KI-Start-ups: Ein Leitfaden für Gründer

https://www.hortmannlaw.com/articles/grundung-ki-startup - Haftung und Compliance im KI-Bereich

https://www.hortmannlaw.com/articles/haftung-und-compliance-im-kl-bereich - Internationale Expansion von KI-Start-ups: Rechtliche Fallstricke und Chancen

https://www.hortmannlaw.com/articles/internationale-expansion-ki - KI Musikrecht in der Praxis

https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-musikrecht-praxis - KI und Recht - Trainingsdaten, Produkthaftung und Einsatz im Unternehmen

https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-und-recht-trainingsdaten-produkthaftung-und-einsatz-im-unternehmen - KI-Spezial – Teil II – Fragmentierte Kontrolle – juristische Resonanzarchitektur gegen maschinelle Lesbarkeit

https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-spezial-teil-ii-internationale-erbengemeinschaften-typische-nachlassprobleme-bei-grenzuberschreitender-abwicklung - KI-Vertragspflichten in Agenturen – Wer haftet für automatisierte Fehler?

https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-vertragspflichten-in-agenturen - Risikoklassen im AI Act – Überblick und Bedeutung für Unternehmen

https://www.hortmannlaw.com/articles/risikoklassen-im-ai-act-uberblick-und-bedeutung-fur-unternehmen - Schadensersatz & Unterlassung bei Online-Rechtsverletzungen – Zivilrechtliche Optionen neben der Strafanzeige

https://www.hortmannlaw.com/articles/schadensersatz-und-unterlassung-online-rechtsverletzungen - Urheberrecht & KI-Training: Schranken, Lizenzen und Opt-out

https://www.hortmannlaw.com/articles/urheberrecht-ki-training-schranken-lizenzen-und-opt-out

Wir prüfen Ihre Verträge, sichern Ihre Prozesse und verhindern Regress.

👉 www.hortmannlaw.com/kontakt

Das könnte Sie auch interessieren

Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.

.jpg)

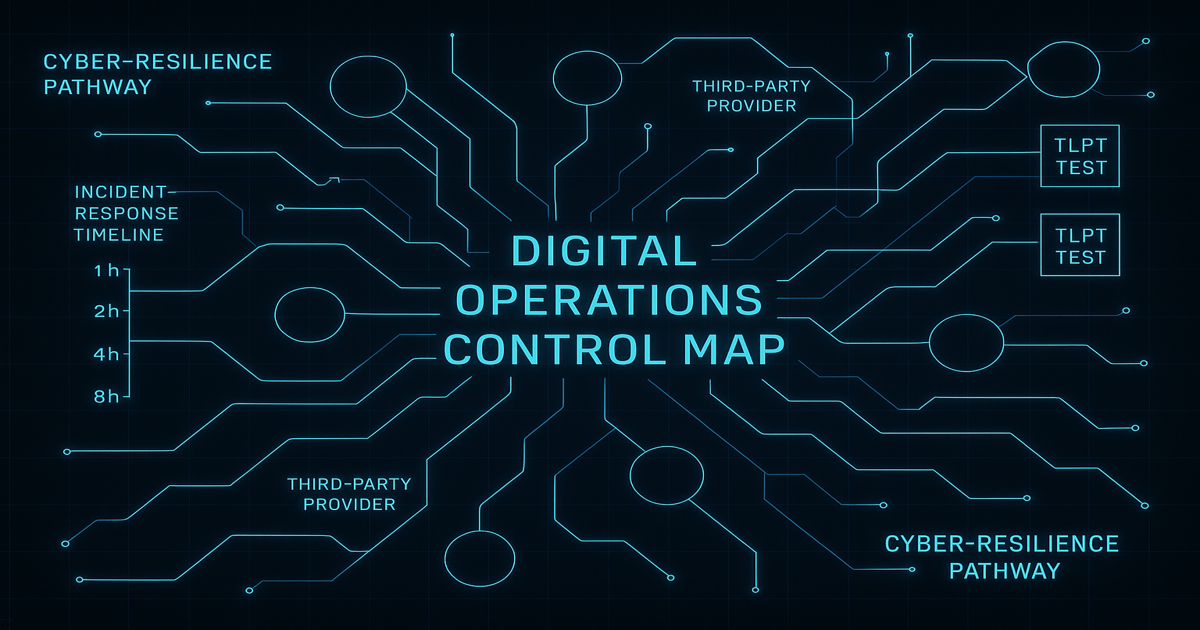

DORA für Krypto 2025: Anwalt erklärt Token-, CASP- & Outsourcing-Pflichten

DORA verlangt von Krypto-Anbietern einheitliche Incident-Meldungen, Red-Team-Tests, IKT-Risikomanagement und strenge Cloud-Governance. Der Beitrag zeigt, welche Pflichten für Token-Emittenten, CASPs und Plattformbetreiber 2025 verbindlich werden.

.jpg)

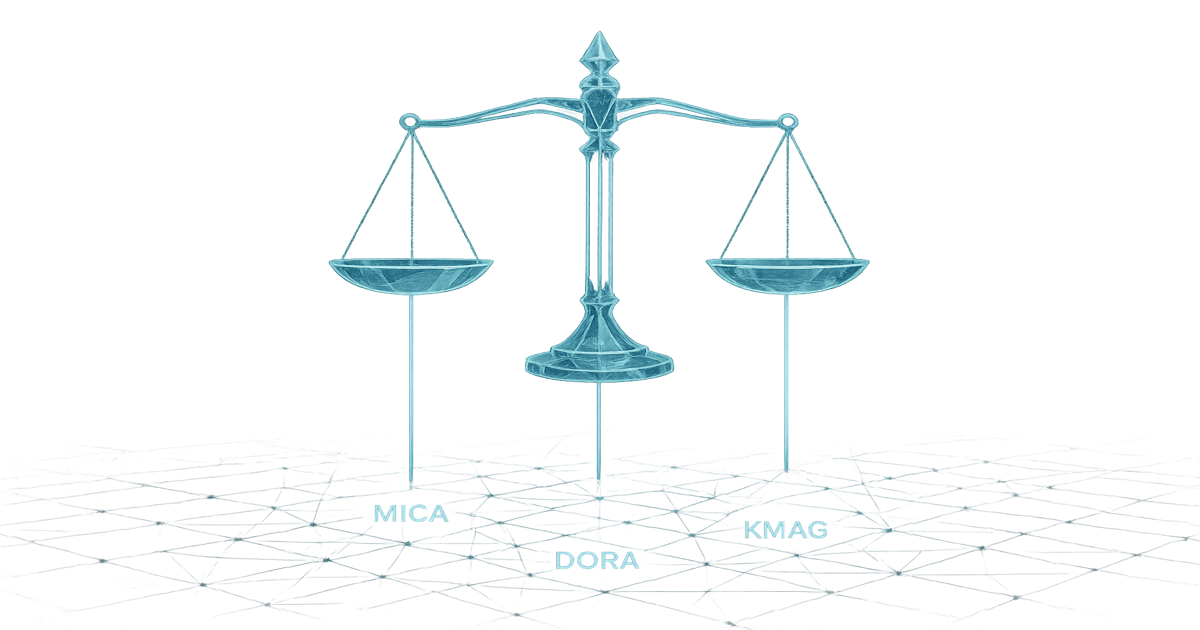

Organhaftung 2025: Anwalt erklärt MiCA-, KMAG- & DORA-Pflichten für Krypto und Token

MiCA, KMAG und DORA schaffen erstmals eine umfassende persönliche Haftung für Geschäftsleiter im Krypto-Sektor. Fehler bei Whitepaper, Governance oder IT-Sicherheit führen zu individuellen Sanktionen, Bußgeldern oder Berufsverboten. Der Beitrag zeigt Pflichten und Schutzstrategien.

.jpg)

ART-Token 2025: Anwalt erklärt Governance, Preisstabilität & Krypto-Haftung

Asset-referenced Tokens erfordern robuste Governance, Preisstabilitätsmechanismen und Oracle-Sicherheit. MiCA macht Emittenten persönlich verantwortlich für Stabilität, Updates und Markttransparenz. Der Beitrag zeigt Risiken, Haftung und Compliance-Strukturen.

Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?

Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.