DAC7 Fehler Steuer Anwalt – Fehlerhafte Plattform-Steuerdaten & Data-Mismatch erkennen

Juristische Expertise

- Cybercrime & Krypto-Betrug

- AI & Zukunftsrecht

- Steuerrecht & Steuerstrafrecht

- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht

- Datenschutz & Digitalrecht

DAC7 Fehler Steuer Anwalt – Fehlerhafte Plattform-Steuerdaten und Data-Mismatch erkennen

Summary Box

Viele Betroffene wissen nicht, welche Daten Plattformen wie eBay, Airbnb oder PayPal an das Finanzamt übermitteln. Fehlerhafte, doppelte oder widersprüchliche Meldungen sind häufiger, als man denkt – und schon kleine Abweichungen können maschinell wie ein steuerlicher Verdacht wirken. Behörden verlassen sich zunächst auf die Daten, nicht auf den Menschen dahinter. Die Folgen sind belastend und oft existenziell. Frühzeitige anwaltliche Unterstützung schützt Betroffene, korrigiert technische Fehler und verhindert, dass aus einem Systemproblem ein Steuerfall wird.

Ein abstrahiertes Datencluster macht sichtbar, wie technische Fehler in Plattformmeldungen entstehen können und weshalb sie Menschen belasten, die diese Abläufe nicht beeinflussen können.

Einleitung

Viele Menschen erfahren erst von DAC7 oder den Meldepflichten des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes, wenn ein Schreiben des Finanzamts in ihrem Briefkasten liegt. Die Überraschung ist groß: plötzliche Nachfrage zu Umsätzen, Hinweisen auf angebliche Einnahmen oder Fragen zu Transaktionen, an die man sich selbst kaum erinnert. Der Grund dafür liegt nicht in einem Fehlverhalten der Betroffenen, sondern in der Unsichtbarkeit der Datenprozesse. Plattformen melden automatisiert, massenhaft und ohne Kontext Informationen an die Finanzbehörden.

In dieser automatisierten Umgebung entstehen Fehler: doppelte Meldungen, unvollständige Datensätze, falsche Zuordnungen, veraltete Adressen und fehlender Kontext. Eine Rückerstattung wirkt wie eine Einnahme, eine private Überweisung wie eine gewerbliche Transaktion, und ein Storno erscheint als Umsatz. Die Daten kennen keinen Menschen, keine Lebensumstände und keine Intention. Sie bestehen nur aus Zahlen – und Zahlen, die aus dem Kontext gerissen wurden, können zu massiven Missverständnissen führen.

Für Betroffene entsteht daraus eine gefährliche Situation: Sie fühlen sich plötzlich schuldig, obwohl sie nichts falsch gemacht haben. Die psychische Belastung kann enorm sein, weil die Systeme einen technischen Fehler produzieren, der sich für Betroffene wie ein steuerlicher Vorwurf anfühlt. Diese Mischung aus Kontrollverlust, Unwissenheit und Druck erzeugt Ohnmacht und das Gefühl, ausgeliefert zu sein.

Deshalb braucht es Schutz, Struktur und eine juristische Begleitung, die technische Fehler sichtbar macht, die Lebensrealität der Betroffenen darstellt und unberechtigte Forderungen konsequent zurückweist.

Rechtlicher Rahmen

Das Plattformen-Steuertransparenzgesetz bildet den zentralen rechtlichen Anker für die heutige Datenstruktur. Plattformbetreiber müssen personenbezogene Informationen und transaktionsbezogene Daten ihrer Nutzer an das Bundeszentralamt für Steuern melden. Dazu gehören Identitätsdaten, Umsatzmengen, Transaktionssummen und Angaben zu Vergütungen. Die Behörden nutzen diese Daten, um steuerlich relevante Vorgänge aufzudecken – doch die Systeme sind nicht unfehlbar.

Das Gesetz verpflichtet Plattformen zu Sorgfaltspflichten: Sie müssen Daten plausibilisieren, Nutzerinformationen verifizieren und technische Fehler vermeiden. In der Realität gelingt dies nicht immer. Technische Übermittlungsfehler, Systemprobleme oder unvollständige Nutzerangaben führen zu fehlerhaften Datensätzen. Plattformen selbst erfahren oft nichts davon, und Betroffene noch weniger.

Die Finanzverwaltung geht zunächst von der Richtigkeit dieser Meldungen aus. Dies ist einer der gefährlichsten Punkte. Daten gelten als korrekt, bis das Gegenteil bewiesen ist. Und die Beweislast liegt faktisch bei den Betroffenen. Wenn eine Plattform fälschlich einen Umsatz meldet, wird dieser als steuerpflichtig behandelt, bis der Betroffene nachweist, dass ein Fehler vorliegt. Die steuerrechtliche Bedeutung eines fehlerhaften Datensatzes ist enorm.

Verfahrensrechtlich basieren viele Prüfungen auf automatisierten Risikomanagementsystemen. Diese Systeme erkennen Abweichungen, Häufungen oder ungewöhnliche Muster und erzeugen daraufhin Prüfimpulse. Die unsichtbare technische Struktur führt dazu, dass Betroffene ohne Vorwarnung in Kontrollmechanismen geraten, die sie nicht verstehen können.

Ein weiterer rechtlicher Aspekt ist, dass Betroffene keinen Zugriff auf ihre vollständigen Meldedaten haben. Sie wissen nicht, welche Informationen übermittelt wurden, wie viele Datensätze existieren oder ob Fehler vorliegen. Erst im Verfahren wird sichtbar, dass Stornierungen wie Einnahmen erscheinen, Identitäten verwechselt wurden oder Plattformen falsche Beträge gemeldet haben.

All diese Faktoren machen deutlich, dass die rechtliche Grundlage zwar das Ziel hat, Transparenz zu schaffen, in der Realität aber häufig Betroffene in Schutzpositionen zwingt, weil die Datenwelt fehleranfällig und entmenschlicht ist.

Kernaussagen aus der Praxis

Die Praxis zeigt eine Vielzahl an Fehlerbildern, die Betroffene unverschuldet in steuerliche Schwierigkeiten bringen. Ein häufiges Szenario sind doppelte Datensätze, die durch technische Fehler der Plattform entstehen. Eine Transaktion wird einmal als Zahlung und einmal als Storno gemeldet, doch das Storno wird vom System nicht als Korrektur erkannt. Die Finanzverwaltung sieht zwei Einnahmen, obwohl keine vorhanden sind.

Ebenso kommt es häufig vor, dass Rücksendungen oder Stornierungen dennoch als Umsätze behandelt werden. Der technische Prozess der Plattform markiert solche Vorgänge nicht sauber als neutralisiert. Die gemeldeten Zahlen erscheinen höher, als sie tatsächlich sind. Dies führt zu Rückfragen und kann schnell zu Schätzungen führen, wenn Betroffene die Abläufe nicht nachvollziehen können.

Ein weiteres verbreitetes Problem sind veraltete Identitätsdaten. Plattformen speichern alte Adressen, frühere Nachnamen oder veraltete Zahlungsinformationen, die weiterhin gemeldet werden. Die Behörden versuchen anschließend, diese Daten Personen zuzuordnen, was zu falschen Zuordnungen und steuerlichen Irrtümern führt.

Noch komplexer wird es, wenn Plattformen völlig ohne Kontext melden. Ein privater Verkauf eines alten Fahrrads erscheint wie ein Umsatz. Geld, das von einem Familienmitglied über PayPal zurückgezahlt wurde, wirkt wie eine Einnahme. Und ein Betrag, der in den Daten auftaucht, aber tatsächlich nie auf dem Konto angekommen ist, erscheint wie eine fehlende Deklaration.

Betroffene stehen diesem System machtlos gegenüber. Die Daten wirken eindeutig, obwohl sie falsch oder unvollständig sind. Die Finanzverwaltung sieht nur Zahlen und Strukturen, nicht den Menschen dahinter. Viele fühlen sich überfordert, peinlich berührt oder sogar bedroht. Die Diskrepanz zwischen Lebenswirklichkeit und technischer Interpretation ist enorm – und genau hier müssen Anwälte eingreifen.

Weiterführende Fachbeiträge zu MiCA, Token & Krypto-Betrug

1️⃣ Anwalt für Krypto-Betrug & Anlagebetrug – MiCA, Token & Steuern 2025

www.hortmannlaw.com/articles/anwalt-krypto-betrug-anlagebetrug-mica-token-steuern-2025

Wie MiCA, Token-Transfers, Fake-Plattformen und steuerliche Risiken zusammenwirken – und wie Betroffene sich schützen.

2️⃣ Krypto-Steuer 2025: Anwalt erklärt MiCA-Regeln zu Staking, Lending & Liquidity Pools

www.hortmannlaw.com/articles/krypto-steuer-2025-anwalt-erklart-mica-regeln-zu-staking-lending-liquidity-pools

Die umfassende Analyse zu Steuerpflichten bei Staking, Lending, Liquidity Mining und Tokenbewegungen unter MiC

Juristische Bewertung

Juristisch sind die Probleme tief verwurzelt. Daten, die ein Plattformbetreiber meldet, dienen im steuerlichen Verfahren als vermeintlich verlässliche Grundlage. Diese Grundlage kann jedoch fehlerhaft, unvollständig oder missverständlich sein. Die Behörden interpretieren die Daten als erste Instanz und ziehen daraus steuerliche Schlussfolgerungen.

Eine der größten Gefahren ist die gewerbliche Fehleinstufung. Wenn ein Datensatz Muster zeigt, die maschinell wie regelmäßige Einnahmen aussehen, kann das Finanzamt dies als gewerbliche Tätigkeit interpretieren. Dabei spielt keine Rolle, ob es sich um Rückzahlungen, Familienüberweisungen oder einmalige Verkäufe handelt. Die Systeme erkennen Wechselwirkungen, nicht Intentionen.

Die Risiken reichen von steuerlichen Schätzungen über Bußgeldverfahren bis hin zu strafrechtlichen Ermittlungen. Die Verfahrensdynamik ist dabei besonders gefährlich für Betroffene: Wer die falschen Daten nicht entkräftet, gerät tiefer in das Verfahren. Und ohne rechtliche Unterstützung ist es für Laien fast unmöglich, technische Fehler sichtbar zu machen.

Die juristische Bewertung zeigt: Die Verteidigung muss auf zwei Ebenen ansetzen. Erstens auf der technischen Ebene, um Fehler, Dopplungen oder falsche Zuordnungen nachzuweisen. Zweitens auf der materiell-rechtlichen Ebene, um die Lebensrealität darzustellen und steuerliche Fehlinterpretationen zu verhindern.

Entscheidend ist eine klare Beweisstruktur. Alle relevanten Transaktionen müssen eingeordnet, erklärt und plausibilisiert werden. Der Anwalt muss zeigen, dass die Daten nicht das bedeuten, was die Behörde darin sieht. Dieser Schutz ist essenziell, weil die Systeme der Behörden immer zuerst die Daten bewerten – und erst auf Druck hin die individuellen Umstände berücksichtigen.

Praktische Streitfelder & Angriffspunkte

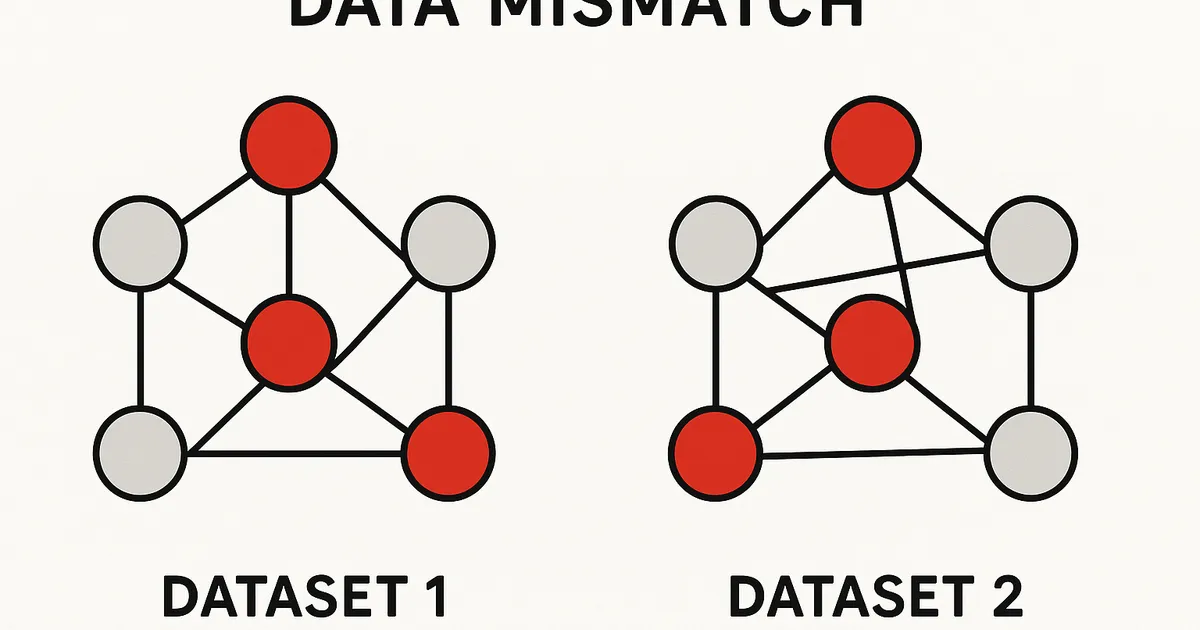

Die Streitfelder bei fehlerhaften Plattformmeldungen sind vielfältig. Besonders häufig betreffen sie Data-Mismatch, also Abweichungen zwischen den gemeldeten Daten und der tatsächlichen Realität. Solche Abweichungen entstehen durch falsche Beträge, falsch zugeordnete Identitäten, fehlerhafte Zeitstempel, unvollständige Korrekturen oder durch algorithmische Fehlalarme.

Ein typisches Beispiel ist die Meldung eines Umsatzes, der nie stattgefunden hat. Plattformen melden manchmal Transaktionen, die lediglich vorgemerkt, abgebrochen oder storniert wurden. Die Behörden sehen nur den Datenpunkt – nicht den Ablauf dahinter.

Sammelkonten und Familienkonten sind ein weiteres großes Problemfeld. Wenn mehrere Personen dasselbe PayPal-Konto nutzen, können Zahlungen völlig falsch zugeordnet werden. Maschinen erkennen keine Haushaltsstrukturen. Eine Zahlung der Tochter wird der Mutter zugerechnet, ein Rückerstattungsprozess wird dem falschen Nutzer zugeordnet.

Auch technische Systemfehler spielen eine große Rolle. Plattformen importieren und exportieren Daten aus verschiedenen Quellsystemen. Wenn dabei Inkonsistenzen auftreten, erscheinen Daten doppelt, als falscher Betrag oder als falsche Währung.

Algorithmische Fehlalarme entstehen dort, wo Muster erkannt werden, die für Maschinen verdächtig wirken, aber menschlich völlig banal sind:

- gleiche Beträge an verschiedenen Tagen

- Zahlungen aus demselben Land

- ähnliche Transaktionsnamen

- wiederholte Zahlungen zwischen zwei Personen

- Fremdwährungsdifferenzen

Anwälte greifen diese Punkte an: Sie zeigen auf, dass die Daten nicht aussagekräftig sind, liefern Kontext, rekonstruieren die Vorgänge und verhindern, dass aus fehlerhaften Meldungen steuerliche Nachteile entstehen.

Fazit & Call-to-Action

Fehlerhafte Plattformmeldungen sind für Betroffene unsichtbar, aber für Finanzbehörden hochwirksam. Ein technisches Problem kann die Grundlage für steuerliche Vorwürfe bilden. Unvollständige, doppelte oder widersprüchliche Datensätze erzeugen Missverständnisse, Druck und existenzielle Sorgen. Die Systeme interpretieren Muster, aber sie verstehen keine Lebensrealität.

Sie müssen das nicht allein bewältigen. Ich analysiere Ihre Plattformdaten, identifiziere technische Fehler und setze Ihre tatsächliche Situation gegen falsche Daten. Ich übernehme die Kommunikation mit dem Finanzamt, verhindere Fehlinterpretationen und sorge für Klarheit und Schutz.

Warten verschlechtert Ihre Position. Je früher Sie handeln, desto besser lassen sich Fehler korrigieren.

Rufen Sie mich jetzt an unter 0160 9955 5525.

Oder schildern Sie Ihren Fall direkt über hortmannlaw.com/contact.

Ich stehe an Ihrer Seite – entschlossen, schützend und rechtlich präzise.

🔗 Weiterführende Fachbeiträge zu PayPal, DAC7 & digitalen Zahlungssystemen

Wenn Sie sich vertiefend informieren möchten oder Ihre eigene Situation besser einordnen wollen, finden Sie hier alle relevanten Fachbeiträge – beginnend mit dem meistgelesenen und viral gewordenen Leitartikel:

Viral & besonders häufig gesucht

PayPal, Finanzamt, Steuern – Wenn digitale Zahlungen plötzlich steuerlich relevant werden

www.hortmannlaw.com/articles/paypal-finanzamt-steuern

DAC7, Plattformmeldungen & automatisierte Steuerdaten

DAC7 PayPal Steuer Anwalt – Datenübermittlung an Finanzbehörden

www.hortmannlaw.com/articles/dac7-paypal-steuer-datenuebermittlung-anwalt

DAC7 Plattformmeldungen Steuer Anwalt – Was Seller wirklich melden müssen

www.hortmannlaw.com/articles/dac7-plattformmeldungen-steuer-anwalt

DAC7 Steuerfahndung Anwalt – Wie das Finanzamt PayPal-Daten abgleicht

www.hortmannlaw.com/articles/dac7-steuerfahndung-datenabgleich-anwalt

DAC7 PayPal Ausland Steuer Anwalt – Internationale Konten & Datenströme

www.hortmannlaw.com/articles/dac7-paypal-ausland-steuer-anwalt

Private vs. gewerbliche PayPal-Nutzung

PayPal Privat oder Business Steuer Anwalt – Wann private Verkäufe steuerpflichtig werden

www.hortmannlaw.com/articles/paypal-privat-business-steuer-anwalt

PayPal Nebenverdienst Steuer Anwalt – Kleingewerbe, Bagatellgrenzen & Steuerfallen

www.hortmannlaw.com/articles/paypal-nebenverdienst-steuer-anwalt

PayPal Digitale Produkte Steuer Anwalt – E-Books, Coaching, OnlyFans & digitale Verkäufe

www.hortmannlaw.com/articles/paypal-digitale-produkte-steuer-anwalt

Umsatzsteuer, OSS & unternehmerische Buchführung

PayPal Umsatzsteuer Anwalt – OSS, Reverse Charge & digitale Leistungen

www.hortmannlaw.com/articles/paypal-umsatzsteuer-oss-anwalt

PayPal Unternehmen Steuer Anwalt – GoBD, Buchführung & Dokumentationspflichten

www.hortmannlaw.com/articles/paypal-unternehmen-steuer-anwalt

Risikosituationen: Sperrung, Ermittlungen, Nachversteuerung

PayPal Konto eingefroren Steuer Anwalt – Wenn Datenprüfungen zur Sperre führen

www.hortmannlaw.com/articles/paypal-konto-eingefroren-steuer-anwalt

PayPal Nachversteuerung Steuer Anwalt – Rückwirkende Steuerpflicht bis zu 10 Jahren

www.hortmannlaw.com/articles/paypal-nachversteuerung-anwalt

PayPal Steuerhinterziehung Anwalt – Digitale Vorsatzkonstellationen & Ermittlungsrisiken

www.hortmannlaw.com/articles/paypal-steuerhinterziehung-anwalt

PayPal Ermittlungsverfahren Steuer Anwalt – Anfangsverdacht, Datenfehler & OSINT-Risiken

www.hortmannlaw.com/articles/paypal-ermittlungsverfahren-steuer-anwalt

PayPal Selbstanzeige Steuer Anwalt – Straffreiheit, Risiken & Voraussetzungen

www.hortmannlaw.com/articles/paypal-selbstanzeige-steuer-anwalt

Konkrete Szenarien & sensible PayPal-Konstellationen

PayPal Kleinanzeigen Steuer Anwalt – Wann private Verkäufe wie Gewerbe wirken

www.hortmannlaw.com/articles/paypal-kleinanzeigen-steuer-anwalt

PayPal OnlyFans Steuer Anwalt – Digitale Abos, Content, Nebenverdienst & Steuerfallen

www.hortmannlaw.com/articles/paypal-onlyfans-steuer-anwalt

PayPal Spenden & TG Steuer Anwalt – Private Unterstützung vs. steuerliche Fehlinterpretation

www.hortmannlaw.com/articles/paypal-spenden-tg-steuer-anwalt

PayPal Auslandseinnahmen Steuer Anwalt – Fremdwährungen & internationale Zahlungen

www.hortmannlaw.com/articles/paypal-auslandseinnahmen-steuer-anwalt

PayPal Treuhand Modelle Steuer Anwalt – Durchlaufposten, Vorabzahlungen & Kaskadenmodelle

www.hortmannlaw.com/articles/paypal-treuhand-steuer-anwalt

Das könnte Sie auch interessieren

Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.

.jpg)

Umsatzsteuer & Token & Mica 2025: Anwalt erklärt Bitcoin-Befreiung, NFT-Steuer und digitale Risiken

Der Artikel zeigt, warum Bitcoin-Umtausch umsatzsteuerfrei bleibt, NFTs jedoch regelmäßig steuerpflichtige digitale Leistungen darstellen. Erläutert werden die neuen Risiken für Token-Modelle, Creator, Plattformen und digitale Dienstleistungen – und wie man Umsatzsteuerfallen, Prüfungen und Strafrisiken wirksam vermeidet.

.jpg)

Anwalt erklärt Krypto-Betrug, Anlagebetrug, MiCA 2025 und steuerliche Risiken bei Token, Staking & Transfers.

MiCA, BMF-Schreiben 2025 und DAC8 verändern die steuerliche Behandlung von Token-Transfers, Staking-Rewards und vermeintlichen Gewinnen aus Krypto- oder Love-Scam-Betrug. Dieser Aufsatz zeigt, wie MiCA Transparenz schafft, warum fiktive Gewinne steuerpflichtig werden können und wie Opfer sich vor steuerlichen und strafrechtlichen Folgen schützen.

.jpg)

Krypto-Steuer 2025: Anwalt erklärt MiCA-Regeln zu Staking, Lending & Liquidity Pools

2025 ist das Jahr, in dem MiCA, DAC8 und das neue BMF-Schreiben erstmals zusammenwirken. Staking- und Lending-Rewards, DeFi-Strukturen und Krypto-Swaps sind jetzt steuerlich präzise geregelt – zugleich steigen die Risiken für Betroffene von Krypto- und Love-Scam-Betrug. Der Artikel zeigt, wie MiCA die Token-Transparenz erhöht, welche Steuervorschriften greifen und wann Opfer fiktiver „Rewards“ ungewollt steuerpflichtig werden.

Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?

Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.