Identitätsdiebstahl mit eigenen Bildern – Fake-Profile strafrechtlich stoppen

Juristische Expertise

- Cybercrime & Krypto-Betrug

- AI & Zukunftsrecht

- Steuerrecht & Steuerstrafrecht

- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht

- Datenschutz & Digitalrecht

Fake-Profile mit gestohlenen Bildern – Strafbarkeit und Rechte der Betroffenen

Autor: Max Hortmann – Rechtsanwalt, Autor bei juris, jurisPR-ITR und AZO.Spezialisiert auf digitale Identitätsverletzungen, Persönlichkeitsrecht, Plattformhaftung und Cybercrime.

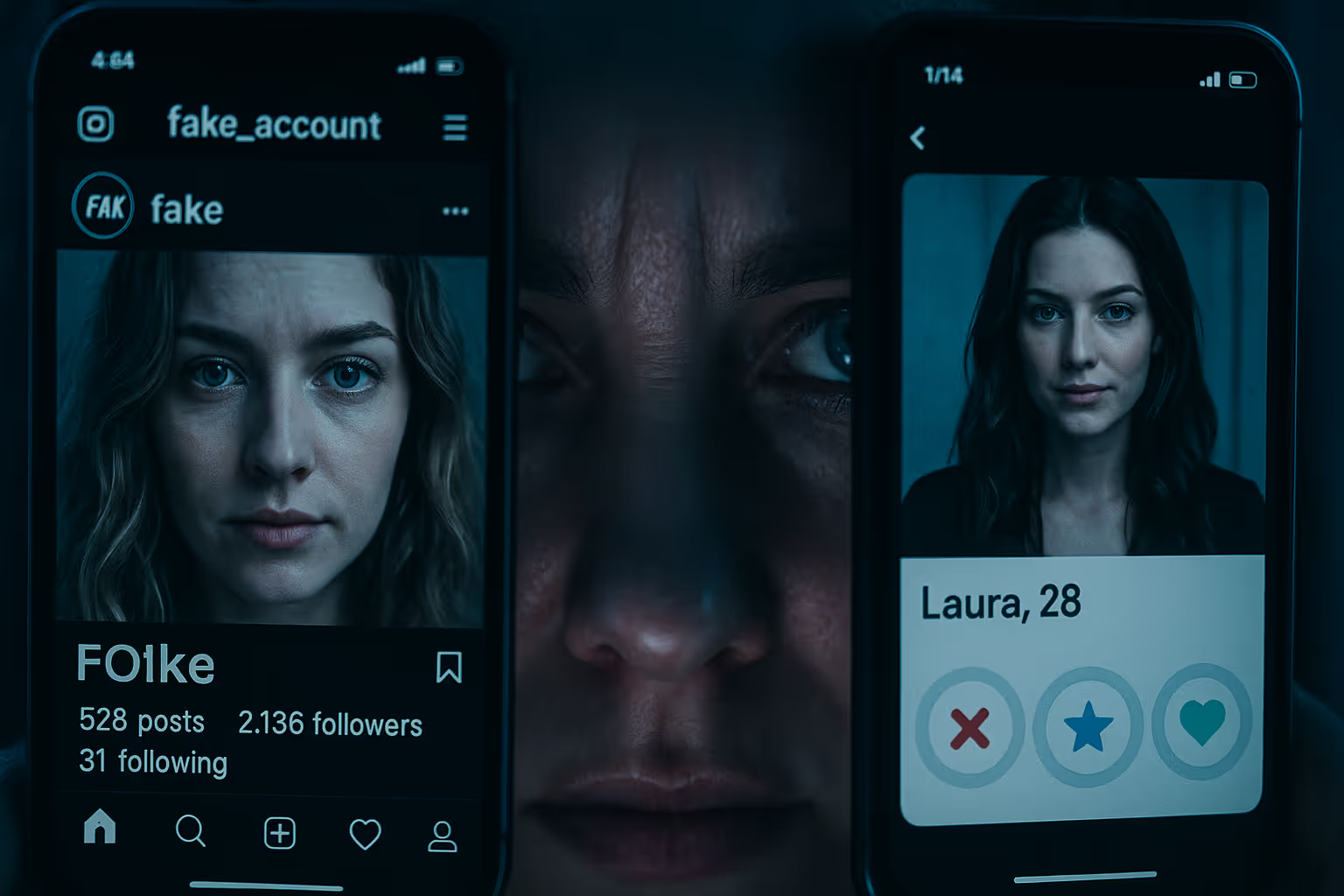

Wer in sozialen Netzwerken wie Instagram, Facebook, TikTok oder Tinder plötzlich ein Profil entdeckt, das mit den eigenen Fotos auftritt, erlebt meist einen Schockmoment: Das Gefühl der Ohnmacht, Bloßstellung und Fremdbestimmung entsteht sofort – denn jemand imitiert die eigene Identität und nutzt Bilder, die oft aus privaten oder halböffentlichen Kontexten stammen.

Solche Fälle sind keine Einzelfälle. Sie reichen von sogenannten Romance- oder Investment-Scams, bei denen Täter echte Fotos zur Täuschung Dritter einsetzen, bis hin zu persönlichen Racheaktionen, bei denen Bilder zur Diffamierung oder Demütigung genutzt werden. Immer häufiger bedienen sich Täter außerdem KI-generierter Deepfake-Bilder, um Glaubwürdigkeit vorzutäuschen oder Opfer unter Druck zu setzen.

Viele Betroffene gehen davon aus, dass solche Profile lediglich gegen die Nutzungsbedingungen der Plattform verstoßen. In Wahrheit greifen aber strafrechtliche, datenschutzrechtliche und plattformbezogene Schutzmechanismen, die deutlich stärker sind als die internen Regeln der Anbieter.

Der rechtliche Ausgangspunkt ist klar:

Bilder, auf denen eine Person erkennbar ist, dürfen nicht ohne ihre Einwilligung veröffentlicht oder weiterverwendet werden. Wird dagegen verstoßen, droht eine Strafbarkeit nach dem Kunsturhebergesetz (§§ 22, 33 KUG) oder – bei schwerwiegenden Fällen – nach dem Strafgesetzbuch (§ 201a, § 238, § 263, § 185 StGB). Ergänzend greift die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die auch den immateriellen Schaden eines Kontrollverlusts über personenbezogene Daten schützt.

Durch den Digital Services Act (DSA) stehen Betroffenen jetzt noch stärkere Mittel zur Verfügung, um Löschungen zu erzwingen, Auskunft zu erhalten und Plattformen in die Pflicht zu nehmen.

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie ein Fake-Profil schnell entfernen lassen oder Täter identifizieren können, berate ich Sie persönlich.

0160 9955 5525 – https://hortmannlaw.com/contact

Plattformpflichten nach dem Digital Services Act (DSA) – Das stärkste Instrument gegen Fake-Profile, Identitätsdiebstahl und gestohlene Bilder

Der Digital Services Act (DSA) bildet seit 2024 den europaweit einheitlichen Rechtsrahmen für soziale Netzwerke, Suchmaschinen, Plattformen und Diensteanbieter.

Für Fälle von Fake-Profilen, gestohlenen Bildern, Deepfake-Manipulationen und Identitätsmissbrauch entfaltet der DSA eine Wirkung, die weit über das hinausgeht, was Betroffene aus früheren Jahren kennen.

Erstmals verpflichtet der DSA Plattformen nicht nur zur Reaktion, sondern zur präventiven Risikoanalyse, Transparenz, Löschung, Begründung, Beschwerdebearbeitung und Sanktionierung systemischen Versagens.

Damit ist der DSA das mächtigste juristische Werkzeug, das Opfer digitaler Identitätsverletzungen je hatten.

1. Die Meldepflichten und Notice-and-Action-Verfahren (Art. 16–20 DSA)

Plattformen müssen ein funktionsfähiges, klar zugängliches und niederschwelliges Meldesystem bereitstellen, über das Betroffene Fake-Profile, Bildmissbrauch oder Deepfakes melden können.

Diese Meldewege müssen:

- leicht auffindbar sein

- ständig erreichbar sein

- verlässlich funktionieren

- eine Bestätigung des Eingangs geben

- eine Nachricht über die Entscheidung der Plattform übermitteln

Vor allem:

Plattformen müssen rechtlich prüfen, ob die Inhalte illegal sind – nicht nach bloßen Community Guidelines.

Für Fake-Profile bedeutet das:

Die Plattform muss das Recht am eigenen Bild, die DSGVO, §§ 22, 33 KUG, § 201a StGB und § 238 StGB prüfen.

2. Pflicht zur unverzüglichen Entfernung illegaler Inhalte (Art. 16 Abs. 1 DSA)

Wird ein Fake-Profil als rechtswidrig erkannt, muss es gelöscht werden.

„Unverzüglich“ meint:

- nicht „wenn Zeit ist“

- nicht „wenn der Support antwortet“

- sondern innerhalb sehr kurzer Fristen,

vor allem bei VLOPs (Very Large Online Platforms wie Instagram, TikTok, Facebook, X).

Das umfasst:

- Fake-Profile

- gestohlene Fotos

- Deepfake-Bilder

- entwürdigende Posts

- manipulierte Identitäten

- Profile, die Namen + Bilder kombinieren

3. Begründungspflicht bei Nicht-Löschung (Art. 17 DSA)

Wenn die Plattform nicht löscht, muss sie:

- die Entscheidung begründet mitteilen

- den rechtlichen Maßstab darlegen

- erklären, welche Prüfung vorgenommen wurde

- erläutern, warum kein Rechtsverstoß gesehen wurde

- den Betroffenen über Rechtsmittel und Beschwerdemöglichkeiten informieren

Das gibt dir als Anwalt ein massives Druckinstrument, weil jede falsche oder inhaltsleere Begründung rechtswidrig ist.

4. Identitätsmissbrauch, Fake-Profile & Deepfakes als systemisches Risiko (Art. 34–35 DSA)

VLOPs müssen jährlich systemische Risiken analysieren, u.a.:

- Identitätsmissbrauch

- Manipulation durch Fake-Profile

- Deepfake-Verbreitung

- Belästigung und Cybermobbing

- Hassrede und Bloßstellung

- Manipulation privater Personen

- Verletzung der Privatsphäre

Das heißt:

Facebook, TikTok, Instagram & Co. müssen konkret nachweisen, wie sie Fake-Profile und Bildmissbrauch verhindern, erkennen und reagieren.

Tun sie es nicht → Risiko für sehr hohe Strafen.

5. Pflicht zu technischen Schutzmaßnahmen (Art. 14, Art. 35 DSA)

Plattformen müssen aktiv Systeme entwickeln für:

- Erkennung gestohlener Bilder

- Erkennung wiederverwendeter Fotos

- Erkennung gespoofter Profile

- Deepfake-Erkennung

- Missbrauchsmuster (z. B. Romance-Fraud-Ketten)

- automatisierte Identitätsprüfung

- Verringerung aufgetauchter Fake-Profile

Unterlassen sie das, verstoßen sie gegen Art. 14 und Art. 35 DSA.

6. Automatisierte Entscheidungen & Transparenz (Art. 27, Art. 30 DSA)

Plattformen, die automatisierte Systeme nutzen (z. B. Moderation, Fake-Detection, Schattenlöschung), müssen:

- erklären, wie diese Systeme arbeiten

- Risikobewertungen veröffentlichen

- algorithmische Fehler dokumentieren

- offengelegen, wie Fake-Profile erkannt werden sollen

Für deinen Artikel bedeutet das:

Opfer können Transparenzberichte als Beweis nutzen.

7. Beschwerdesysteme & außergerichtliche Streitbeilegung (Art. 20–21 DSA)

Betroffene können:

- eine DSA-Beschwerde an die Plattform schicken

- ein außergerichtliches Streitbeilegungsverfahren verlangen

- nationale Koordinatoren für digitale Dienste einschalten

Als Anwalt kannst du damit extrem effizient Druck machen.

8. Durchsetzung & Sanktionen (Art. 51 ff. DSA)

Verstöße gegen den DSA können zu Strafen führen:

- bis zu 6 % des weltweiten Jahresumsatzes

- mit Eskalation an die Kommission

- inklusive Verpflichtung der Plattform, bestimmte Systeme zu ändern

Das ist das stärkste Regelwerk, das Opfer je hatten.

Über den DSA kann ich Fake-Profile löschen lassen, Auskunft erzwingen, IP-Daten sichern und Plattformen unter echten Rechtsdruck setzen.0160 9955 5525 – https://hortmannlaw.com/contact

Strafrechtlicher Rahmen – Identitätsdiebstahl und Bildnisschutz

1. Schutz des Rechts am eigenen Bild (§§ 22, 33 KUG)

Das deutsche Recht gewährt jeder Person die Kontrolle über die eigene Darstellung.

Nach § 22 KUG dürfen Bildnisse nur mit Einwilligung der abgebildeten Person verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden.

Das gilt ausdrücklich auch in sozialen Netzwerken:

Nur weil ein Foto öffentlich bei Instagram oder Facebook sichtbar ist, bedeutet das keineswegs, dass andere es kopieren, speichern oder als Profilbild verwenden dürfen. Die Einwilligung ist situations- und kontextbezogen. Jede neue Nutzung eines Bildes ist rechtlich eine eigene Veröffentlichung.

Das Hochladen eines fremden Fotos als Profilbild stellt daher regelmäßig eine öffentliche Zurschaustellung ohne Einwilligung dar. Diese Handlung kann nach § 33 KUG strafbar sein und mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet werden.

Die Rechtsprechung ist hier klar:

Das OLG München (Urt. v. 17. 03. 2016 – 29 U 368/16) stellte fest, dass die Veröffentlichung eines Facebook-Fotos in einem anderen Kontext keine stillschweigende Einwilligung begründet. Die Kontrolle über das eigene Bild bleibt stets beim Abgebildeten – unabhängig davon, wo das Bild ursprünglich hochgeladen wurde.

2. Öffentliche Verfügbarkeit bedeutet keine Freigabe

Ein weit verbreiteter Irrtum ist die Vorstellung, im Internet verfügbare Bilder seien automatisch „frei nutzbar“.

Technisch mag der Zugriff möglich sein, rechtlich bleibt die Verfügungsmacht beim Abgebildeten.

Der Gesamtkontext eines Social-Media-Posts – Urlaubsfotos, berufliche Porträts, Selfies – begründet keinerlei pauschale Nutzungsfreiheit.

Dies bestätigt auch das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG, Urt. v. 07. 10. 2021 – 2 WD 23/20):

Selbst in dienstlichen Umfeldern (hier: militärischer Kontext) stellt das Weiterverbreiten eines Fotos ohne Einwilligung eine Dienstpflichtverletzung mit disziplinarischen Folgen dar – und kann parallel strafbar sein.

Damit gilt klar:

Das Kopieren, Hochladen oder Verwenden eines fremden Bildes als Profilbild, Beitragsbild oder Story-Vorschaubild ohne Zustimmung verletzt das Recht am eigenen Bild und erfüllt regelmäßig den Straftatbestand des § 33 KUG.

3. Übergang zum Strafrecht – Schutz des höchstpersönlichen Lebensbereichs (§ 201a StGB)

Das Kunsturheberrecht bildet die Basis, doch bei Fake-Profilen und Bildmissbrauch greifen häufig zusätzliche Strafnormen.

Nach § 201a StGB ist bereits die unbefugte Herstellung oder die Verbreitung von Bildern strafbar, wenn sie geeignet sind, den höchstpersönlichen Lebensbereich einer Person zu verletzen.

Darunter fallen insbesondere:

- Fotos in privaten Situationen oder in der Wohnung,

- intime Bilder,

- kompromittierende Inhalte,

- Aufnahmen, die zur Bloßstellung oder Herabwürdigung genutzt werden.

Wesentlich ist:

Die Strafbarkeit greift auch, wenn der Täter ein bereits existierendes Foto übernimmt und es in einem entwürdigenden, sexualisierten oder täuschenden Kontext veröffentlicht – etwa durch ein Fake-Profil, Deepfake-Montagen oder manipulierte Darstellungen.

Damit ist klar:

Auch scheinbar harmlose Veröffentlichungen wie das Verwenden eines öffentlich zugänglichen Profilbilds ohne Zustimmung können strafbar sein, sobald die Nutzung geeignet ist, die Würde, Identität oder Integrität der betroffenen Person zu verletzen.

Wenn jemand Ihr Bild missbraucht oder ein Fake-Profil mit Ihrem Namen entstanden ist, sollten Sie sofort reagieren.

Ich setze Ihre Rechte durch – Unterlassung, Löschung, Auskunft und Beweissicherung.

0160 9955 5525 – https://hortmannlaw.com/contact

Wann die Nutzung fremder Bilder strafbar ist

Das bloße Kopieren oder Verwenden eines fremden Fotos in sozialen Netzwerken mag harmlos erscheinen – juristisch ist es jedoch hochriskant. Sobald ein Bild ohne Einwilligung genutzt oder in einen neuen, nicht autorisierten Zusammenhang gestellt wird, greifen mehrere strafrechtliche Schutzmechanismen. Besonders relevant sind vier typische Fallgruppen: Täuschung, Diffamierung, Identitätsmissbrauch und digitale Manipulation (Deepfakes).

1. Täuschung durch Fake-Profile – § 263 StGB (Betrug) & § 238 StGB (Nachstellung)

Die Erstellung eines Fake-Profils unter Nutzung fremder Fotos ist eine der häufigsten Erscheinungsformen digitaler Identitätsverletzungen. Täter nutzen gestohlene Bilder, um Glaubwürdigkeit zu erzeugen, Vertrauen zu missbrauchen oder gezielt Kontakte anzubahnen.

Täuschungstatbestand (§ 263 StGB – Betrug)

Wird ein gefälschtes Profil eingesetzt, um Dritte zu täuschen – etwa im Rahmen von Love-Scam-Konstellationen, Fake-Investments oder angeblichen Trading-Plattformen – erfüllt dies regelmäßig den Betrugstatbestand.

Die Täter:

- geben eine falsche Identität vor,

- täuschen eine persönliche Beziehung oder Geschäftsbeziehung,

- veranlassen Dritte zu Vermögensverfügungen (Überweisungen, Kryptowerttransfers).

Der Schaden tritt bereits mit der Verfügung ein, da das Opfer in eine vollständig von der Täterseite kontrollierte Struktur zahlt.

Nachstellung (§ 238 StGB – Stalking)

Auf der anderen Seite kann die wiederholte Nutzung eines fremden Fotos zur Belästigung oder psychischen Druckausübung den Tatbestand der Nachstellung erfüllen.

Dies gilt insbesondere, wenn:

- mehrere Fake-Accounts mit denselben Bildern eröffnet werden,

- Täter Kontakt zu Freunden, Arbeitgebern oder Familie aufnehmen,

- das Bild genutzt wird, um die betroffene Person zu bedrohen oder bloßzustellen.

Die Strafrahmen reichen bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe (§ 263 StGB) bzw. drei Jahren (§ 238 StGB).

2. Diffamierung und Bloßstellung – § 201a StGB & § 185 StGB

Viele Täter verwenden fremde Bilder nicht zur Täuschung, sondern zur Bloßstellung.

Die Veröffentlichung in diffamierendem, sexualisiertem oder entwürdigendem Kontext ist ein klassischer Fall von Persönlichkeitsrechtsverletzung.

Schutz des höchstpersönlichen Lebensbereichs (§ 201a StGB)

§ 201a StGB schützt Fotoaufnahmen, die geeignet sind, in die Privat- oder Intimsphäre einzudringen.

Der Tatbestand erfasst:

- private Aufnahmen,

- intime Situationen,

- kompromittierende Fotos,

- Bilder, die eine Person der Lächerlichkeit preisgeben.

Selbst wenn die Aufnahme ursprünglich legal entstanden ist, macht die zweckwidrige, entwürdigende Veröffentlichung sie strafbar.

Beleidigung durch Bild (§ 185 StGB)

Wird das Bild mit ehrverletzenden oder beleidigenden Aussagen kombiniert, liegt eine Beleidigung vor.

Auch wortlose Bildveröffentlichungen können beleidigend sein, wenn der objektive Gesamteindruck die Ehre des Abgebildeten verletzt.

In der Praxis treten § 201a StGB und § 185 StGB häufig nebeneinander auf.

3. Identitätsmissbrauch – § 22 KUG, § 33 KUG in Verbindung mit § 201a StGB

Die häufigste Erscheinungsform ist die Verwendung eines fremden Fotos als Profilbild, um die Identität oder Seriosität einer Person vorzutäuschen.

Nach § 22 KUG ist das öffentliche Zeigen eines Bildnisses ohne Einwilligung unzulässig.

Wird das Bild als Profilfoto hochgeladen, liegt eine öffentliche Zurschaustellung vor, die nach § 33 KUG strafbar ist.

Kommt hinzu, dass das Bild:

- in einem falschen Zusammenhang steht,

- eine falsche Identität suggeriert,

- zur Täuschung dient,

- oder eine Bloßstellung bewirkt,

kann zusätzlich § 201a StGB eingreifen.

Entscheidend ist nicht, ob das Foto ursprünglich öffentlich war, sondern ob der neue Kontext die Würde, die Identitätoder die Persönlichkeit der betroffenen Person verletzt.

4. Digitale Manipulationen – Deepfakes und bearbeitete Inhalte

Die zunehmende Verfügbarkeit von KI-Bildbearbeitung, Face-Swap-Tools und generativen Deepfake-Engines führt zu einer neuen Intensität digitaler Persönlichkeitsrechtsverletzungen.

Deepfake-Pornografie (§ 201a Abs. 3 StGB)

Werden Personen mittels KI in pornografische oder entwürdigende Szenen montiert, liegt nahezu immer eine Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs vor.

Zusätzlich kann der Tatbestand des § 184k StGB (Verbreitung pornografischer Inhalte) erfüllt sein.

Täuschungszwecke (Betrugstatbestand § 263 StGB)

Wer Deepfakes zur Täuschung Dritter nutzt – etwa um Liebesbeziehungen vorzutäuschen oder finanziellen Schaden zuzufügen – erfüllt regelmäßig auch den Betrugstatbestand.

Rechtsprechung und Literatur

Die Rechtsprechung (vgl. Völzmann, ZUM 2025, 493) betont, dass digitale Bearbeitungen keine „harmlosen künstlerischen Mittel“ sind.

Digitale Manipulation ist strafrechtlich wie reale Bildveröffentlichung zu behandeln, sobald sie auf Bloßstellung, Täuschung oder Rufschädigung abzielt.

5. Zwischenfazit – Strafbarkeit und Abgrenzung

Die Nutzung fremder Bilder ohne Einwilligung kann – abhängig von Einzelfall und Motivation – gleich mehrere Straftatbestände erfüllen.

Das zentrale Kriterium ist stets:

- fehlende Einwilligung

- zweckwidrige Nutzung

- Verletzung der Würde oder Identität

- Täuschungsabsicht oder entwürdigender Kontext

Schon das Kopieren eines öffentlich sichtbaren Profilfotos und dessen Verwendung in einem fremden Profil ist strafbar, sobald der Eindruck entsteht, die betroffene Person habe das Profil erstellt oder billige dessen Nutzung.

Wenn jemand Ihre Bilder stiehlt, manipuliert oder in Fake-Profilen nutzt, sollten Sie nicht abwarten.

Ich sichere Ihre Beweise, stoppe Täterstrukturen und setze Löschung, Auskunft und Schadensersatz durch.

0160 9955 5525 – https://hortmannlaw.com/contact

Autor: Max Hortmann – Rechtsanwalt, Autor für juris, jurisPR-ITR und AZO.Spezialisiert auf Persönlichkeitsrecht, Cybercrime, Identitätsmissbrauch, Plattformhaftung und digitale Forensik.

Beweissicherung und Strafverfolgung – So reagieren Betroffene richtig

Die Entdeckung eines Fake-Profils löst meist Panik, Schock und enormen Handlungsdruck aus. Doch vorschnelles Löschen oder unüberlegte Kommunikation kann entscheidende digitale Spuren vernichten. Ein sauberer, juristisch strukturierter Ablauf entscheidet darüber, ob die Strafverfolgung später erfolgreich sein kann.

1. Beweissicherung – Dokumentation ist alles

Die lückenlose Beweissicherung ist der wichtigste Schritt.

Screenshots sind das zentrale Beweismittel – aber sie müssen gerichtsfest sein.

Wichtig ist:

- die Profilseite vollständig erfassen (Profilbild, Name, Bio, Follower, Follows, Zeitstempel),

- Nachrichtenverläufe, Posts, Kommentare dokumentieren,

- URL + Datum + Uhrzeit sichtbar auf jedem Screenshot,

- auf mobilen Geräten: Screenshot speichern + Notiz, wer ihn erstellt hat,

- zusätzlich: Freunde, Kollegen oder Familienmitglieder bitten, das Profil ebenfalls aufzurufen.

Diese Zeugenbeweise entkräften später den Vorwurf einer Manipulation.

Achtung:

Plattformen löschen Fake-Profile oft sehr schnell, insbesondere wenn mehrere Personen melden.

Deshalb ist die Dokumentation sofort nach Entdeckung zwingend.

CTA – kurz, hilfreich, stark

Ich sichere Ihre Beweise gerichtsfest und koordiniere die Spurensicherung.

0160 9955 5525 – https://hortmannlaw.com/contact

2. Strafanzeige erstatten – Tatbestände präzise benennen

Nach erfolgter Beweissicherung sollte unverzüglich eine Strafanzeige bei Polizei oder Staatsanwaltschaft erstattet werden.

Relevante Tatbestände können sein:

- § 33 KUG – unbefugte Bildveröffentlichung

- § 201a StGB – Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs

- § 185 StGB – Beleidigung

- § 238 StGB – Nachstellung

- § 263 StGB – Betrug (z. B. Love Scam / Fake Investments / Krypto-Betrug)

In der Anzeige sollten die gesicherten Screenshots als Anlagen beigefügt werden.

Zudem solltest du:

- die Plattform nennen (Instagram, TikTok, Facebook, Tinder, Telegram etc.),

- die Art der Manipulation beschreiben,

- den Umfang der Verbreitung schildern,

- und das Risiko für weitere Betroffene hervorheben.

Damit kann die Staatsanwaltschaft ein Auskunftsersuchen an die Plattform richten, um:

- IP-Adressen,

- Logdaten,

- Geräteinformationen,

- Account-Verknüpfungen,

- Upload-Metadaten

zu sichern, bevor diese gelöscht werden.

3. DSGVO-Auskunft und Plattformpflichten (Art. 15 DSGVO + DSA)

Neben der Strafanzeige haben Betroffene einen Anspruch auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO.

Die Plattform muss offenlegen:

- welche personenbezogenen Daten gespeichert wurden,

- wer Zugriff darauf hatte,

- wie der Fake-Account technisch betrieben wurde,

- technische Logdaten (IP, Login-Zeiten, Geräteinformationen),

- ggf. interne Risikobewertungen und Moderationshinweise.

Diese Daten sind häufig der einzige Weg, um festzustellen:

- ob der Fake-Account aus demselben Netzwerk stammt,

- ob mehrere Fake-Profile miteinander verknüpft sind,

- ob Täter ein VPN nutzten,

- welche Endgeräte beteiligt waren.

Parallel dazu verpflichtet der Digital Services Act (DSA) Plattformen, rechtswidrige Inhalte nach einer fundierten Meldung unverzüglich zu entfernen.

Dazu gehört:

- Sperrung des Fake-Profils

- Löschung der Bilder

- Information der betroffenen Person

- Dokumentation der Moderationsentscheidung

Viele Täter verlassen sich darauf, dass Opfer ohne anwaltliche Begleitung keine wirksame DSA-Meldung einreichen.

Mit anwaltlicher Unterstützung reagieren Plattformen deutlich schneller.

Ich zwinge Plattformen über DSGVO und DSA zur Herausgabe von Daten, Löschung und Sperrung.

0160 9955 5525 – https://hortmannlaw.com/contact

Fazit – Strafbarkeit und nächste Schritte

Die Nutzung fremder Bilder in sozialen Netzwerken ist kein Kavaliersdelikt. Schon das Kopieren eines öffentlich sichtbaren Profilfotos und dessen Verwendung auf einem anderen Account kann den Straftatbestand nach §§ 22, 33 KUGerfüllen.

Wird das Bild in einem täuschenden oder entwürdigenden Zusammenhang genutzt, greifen zusätzlich § 201a StGB(Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs) und § 185 StGB (Beleidigung).

Kommt eine Täuschungsabsicht hinzu – etwa bei Fake-Profilen, Love Scams oder betrügerischen Anlagekontakten –, liegt regelmäßig Betrug (§ 263 StGB) vor. Diese Tatbestände können nebeneinander bestehen und zu empfindlichen Strafen führen – bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe in schweren Fällen.

Für Betroffene gilt: Ruhe bewahren, Beweise sichern, sofort handeln.

Nur wer Screenshots dokumentiert, Strafanzeige stellt und parallel die Löschung über DSGVO- und DSA-Verfahrenbeantragt, kann die digitale Identität effektiv schützen und Schadensersatz durchsetzen.

Kostenlose Ersteinschätzung

Wenn jemand Ihre Bilder ohne Zustimmung nutzt oder ein Fake-Profil mit Ihrem Namen auftritt, sollten Sie sofort rechtliche Schritte einleiten.

Ich unterstütze Sie dabei, Beweise zu sichern, die Löschung zu erzwingen und Strafanzeige zu stellen.

📞 Rufen Sie jetzt an unter 0160 9955 5525 oder nutzen Sie das Kontaktformular auf hortmannlaw.com/contact für ein kostenloses Beratungsgespräch.

→ Wann bei Identitätsdiebstahl auch ein DSGVO-Schadensersatz möglich ist und wie Kontrollverlust über persönliche Daten bewertet wird.

→ Wie Sie sich bei Datenlecks oder kompromittierten Online-Konten rechtlich schützen und Haftung durchsetzen.

→ Wie Täter mit gestohlenen Bildern Vertrauen aufbauen, emotionale Abhängigkeit erzeugen und welche strafrechtlichen Konsequenzen folgen.

❓ FAQ – Häufige Fragen zu Fake-Profilen, Identitätsmissbrauch und gestohlenen Bildern

1. Ist die Nutzung meines Fotos in einem Fake-Profil strafbar?

Ja. Die Verwendung Ihres Bildes ohne Einwilligung verletzt §§ 22, 33 KUG und kann zusätzlich § 201a StGB und § 185 StGB erfüllen. Bei Täuschungsabsicht liegt regelmäßig Betrug (§ 263 StGB) vor.

2. Was soll ich tun, wenn ich ein Fake-Profil mit meinen Bildern finde?

Beweise sofort sichern (Screenshots mit URL, Datum, Uhrzeit), Profil nicht melden, bevor alles dokumentiert ist, und dann sofort anwaltliche Hilfe einholen.

3. Muss die Plattform ein Fake-Profil löschen?

Ja. Nach DSGVO und dem Digital Services Act (DSA) müssen Plattformen rechtswidrige Profile unverzüglich entfernen und ihre Entscheidung transparent begründen.

4. Kann ich die Daten des Täters herausverlangen?

Ja. Über Art. 15 DSGVO und DSA-Beschwerdeverfahren kann ein Anwalt Auskunft über Logdaten, IP-Adressen und Account-Verknüpfungen verlangen.

5. Was kostet es, ein Fake-Profil löschen zu lassen?

Die Erstbeurteilung ist kostenlos. Danach hängt der Aufwand vom Umfang der Spurensicherung und der Reaktion der Plattform ab. Ich gebe Ihnen vorab eine klare Einschätzung.

6. Was ist, wenn das Fake-Profil zusätzlich andere Leute täuscht (Love Scam / Anlagebetrug)?

Dann besteht meist auch eine strafbare Täuschungsabsicht (§ 263 StGB).

Hier kann zusätzlich Bankhaftung oder Plattformhaftung relevant werden.

7. Kann ich Schadensersatz verlangen?

Ja. Nach Art. 82 DSGVO und §§ 823, 1004 BGB analog können immaterielle Schäden, Rufschäden und wirtschaftliche Einbußen geltend gemacht werden.

8. Wie schnell kann ein Fake-Profil gelöscht werden?

Mit einer professionellen DSA-Meldung häufig innerhalb weniger Stunden.

Ohne anwaltliche Meldung reagieren Plattformen erfahrungsgemäß deutlich langsamer oder gar nicht.

9. Wie schütze ich mich langfristig vor Fake-Profilen?

Regelmäßige Bildersuche, klare Privatsphäreneinstellungen, keine Veröffentlichung sensibler Inhalte und schnelle Reaktion bei Missbrauch.

10. Wann sollte ich einen Anwalt einschalten?

Sofort.

Je früher Beweise gesichert und rechtliche Schritte eingeleitet werden, desto höher sind die Chancen auf Löschung, Täteridentifikation und Schadensersatz.

Wenn Ihre Bilder missbraucht werden oder ein Fake-Profil Ihre Identität imitiert, reagiere ich sofort und übernehme Löschung, Strafanzeige, DSGVO-Auskunft und DSA-Verfahren.

0160 9955 5525 – https://hortmannlaw.com/contact

Das könnte Sie auch interessieren

Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.

.jpg)

Krypto Betrug Geld zurück? Binance, Crypto.com, Coinbase – Chancen, Freeze, rechtliche Schritte

Nach einem Krypto-Betrug ist das Vermögen nicht automatisch verloren. Der Beitrag erklärt, wann Börsen wie Binance, Crypto.com oder Coinbase eingebunden werden können, welche Sicherungsmaßnahmen realistisch sind und welche Versprechen unseriös sind.

.jpg)

Krypto Wallet leer, Geld weg – Betrug, Phishing oder Hack? Was jetzt tun, Anwalt erklärt

Wenn das Krypto-Wallet plötzlich leer ist, stehen Betroffene unter massivem Zeitdruck. Dieser Beitrag erklärt, ob ein Betrug, Phishing oder ein unbemerkter Zugriff vorliegt und welche Schritte sofort notwendig sind, um rechtliche Chancen zu wahren und weitere Schäden zu verhindern.

.jpg)

Krypto Betrug & Phishing (Fake Support/Spoofing): Anwalt erklärt „Trade Republic“, „Crypto.com“ & Login-Warnungen

Dieser Beitrag erklärt die häufigsten Betrugsmuster im Krypto-Umfeld, insbesondere Phishing-Angriffe mit angeblichem Support, Spoofing und zeitlich passenden Sicherheitswarnungen. Er zeigt, warum diese Angriffe so effektiv sind, weshalb Betroffene kein Fehlverhalten trifft und welche ersten Schritte nach einem Betrugsverdacht entscheidend sind.

Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?

Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.