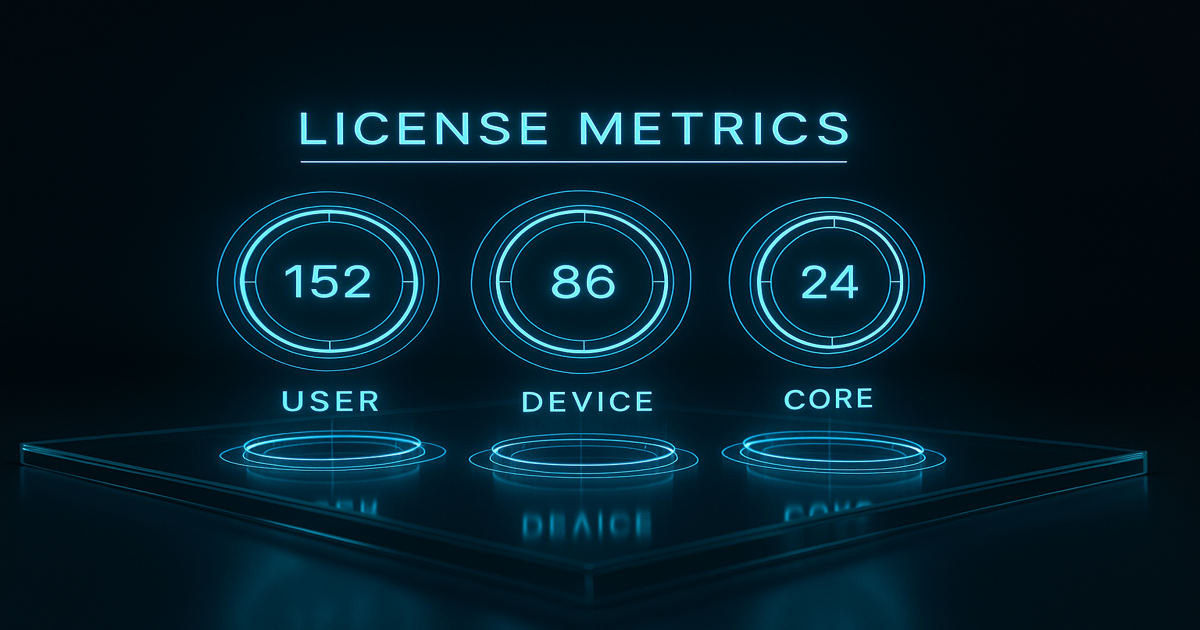

Lizenzmetriken verstehen: User, Device, Core

Juristische Expertise

- Cybercrime & Krypto-Betrug

- AI & Zukunftsrecht

- Steuerrecht & Steuerstrafrecht

- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht

- Datenschutz & Digitalrecht

Lizenzmetriken verstehen: User, Device, Core und ihre Risiken

Lizenzmetriken verstehen – das ist der erste Schritt zur rechtssicheren und wirtschaftlichen Nutzung von Unternehmenssoftware. Als Anwalt für IT- und Lizenzrecht begleite ich regelmäßig Unternehmen, die nachträglich wegen unklarer oder falsch interpretierter Lizenzmetriken in Audits geraten sind – und plötzlich mit hohen Nachforderungen konfrontiert werden.

In diesem Beitrag erkläre ich praxisnah, wie Lizenzmetriken wie „User“, „Device“ oder „Core“ funktionieren, worin ihre rechtlichen Risiken liegen – und welche Stolperfallen Unternehmen kennen müssen, um kostspielige Konsequenzen zu vermeiden.

Warum Lizenzmetriken so wichtig sind

Lizenzmetriken sind das Fundament jeder Softwarelizenz. Sie definieren, wie eine Software genutzt werden darf, wie viele Nutzer, Geräte oder Server sie umfasst – und wann eine neue Lizenz nötig wird. Missverständnisse bei der Lizenzmetrik führen schnell zu unbeabsichtigten Vertragsverstößen.

Microsoft, Oracle, SAP & Co. verwenden sehr unterschiedliche Metriken – teilweise sogar innerhalb eines einzigen Produkts. Ob Sie Ihre Software „pro User“, „pro Gerät“ oder „pro Prozessor-Core“ lizenzieren, entscheidet über die nötige Lizenzanzahl – und über Ihre Auditrisiken.

Die wichtigsten Lizenzmetriken im Überblick

User-basierte Lizenzierung

Die „User“-Lizenz ist eine der verbreitetsten Metriken, insbesondere bei Microsoft 365. Hier wird der namentliche Nutzer lizenziert, unabhängig davon, ob und wie oft er die Software tatsächlich nutzt.

Risiken:

- Nutzer, die nie arbeiten (z. B. Ex-Mitarbeitende), bleiben oft lizenziert.

- Freigaben innerhalb von Teams (z. B. geteilte Konten) führen zu Mehrfachnutzung – ein Compliance-Verstoß.

- Lizenzverwirrung bei hybriden Modellen (z. B. interne/externe Nutzer) ist häufig.

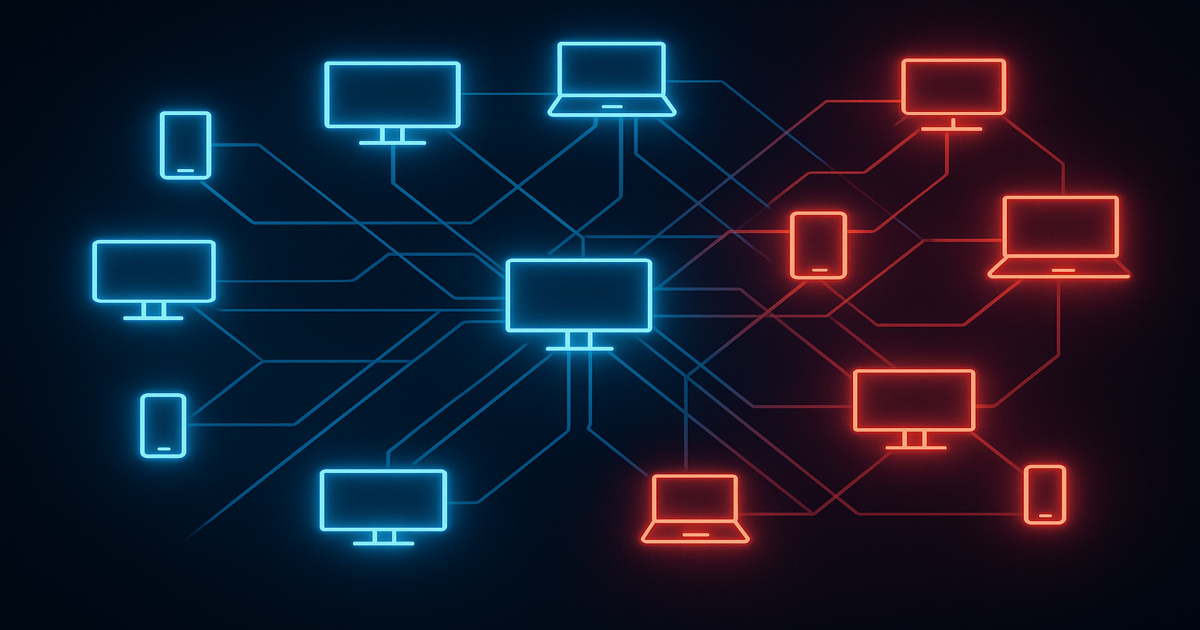

Device-basierte Lizenzierung

Hier wird das Endgerät (z. B. Laptop, Terminal oder Thin Client) lizenziert – unabhängig davon, wer es nutzt. Diese Metrik kommt vor allem in klassischen On-Premise-Lösungen oder bei bestimmten Remote-Desktops zum Einsatz.

Risiken:

- Geräte-Pools in Großraumbüros oder Schichtenutzung führen schnell zu Unterlizenzierung.

- Ein Gerät mit mehreren User-Profilen wird oft falsch eingeordnet.

- Schatten-IT kann zu lizenzierten „Geistergeräten“ führen, die niemand mehr überwacht.

Core-basierte Lizenzierung

Gerade bei Server-Software (z. B. Microsoft SQL, Oracle DB) wird nach physischen oder virtuellen Prozessor-Kernen lizenziert. Oft kommen dabei Multiplikatoren (Core Factors) oder Mindestsätze zum Tragen.

Risiken:

- Virtualisierung (z. B. über VMware) kann Core-Zählung verkomplizieren.

- Häufig fehlen Unternehmen verlässliche Dokumentationen über Core-Zahl und Nutzung.

- Lizenzanforderungen ändern sich mit neuen Prozessorarchitekturen oder Clustering.

Häufige Fehler bei Lizenzmetriken

Als Anwalt sehe ich immer wieder dieselben Muster in Lizenzstreitigkeiten:

- Installation statt Nutzung gezählt:

Viele Unternehmen lizensieren „installierte“ Software, obwohl der Vertrag nur „aktive Nutzung“ vorsieht – oder umgekehrt. - Technik überschreibt Recht:

IT-Administrationen nutzen Auto-Installationen oder User-Klone, ohne die lizenzrechtlichen Folgen zu prüfen. - Fehlende Lizenzübersicht:

Wenn keine zentralen Tools oder Lizenzregister vorliegen, verlieren Unternehmen schnell den Überblick. - Missverständnisse bei hybriden Nutzungen:

Nutzung über Terminalserver, Citrix oder mobile Endgeräte wird oft nicht sauber abgegrenzt.

.png)

Lizenzmetriken im Audit: Typische Konflikte

Ein typisches Audit-Szenario beginnt mit einer Standard-Anfrage: „Bitte teilen Sie mit, wie viele Nutzer und Geräte aktuell produktiv auf Software X zugreifen.“ Was harmlos klingt, führt schnell zur Eskalation, wenn…

- keine sauber dokumentierte Lizenzmetrik hinterlegt ist

- keine einheitliche Zählweise vorliegt

- User- und Device-Definitionen voneinander abweichen

Beispiel: Microsoft fragt nach „qualifizierten Nutzern“ – also allen Mitarbeitenden, die theoretisch Zugriff haben könnten. Unternehmen hingegen zählen nur „aktive Nutzer“. Das Delta wird zur Nachlizenzierung gezwungen – oft fünf- oder sechsstellige Beträge.

Strategien zur Absicherung

1. Lizenzmetrik im Vertrag klären

Lassen Sie sich die genaue Zählweise im Vertrag schriftlich bestätigen – idealerweise unter juristischer Beratung. Allgemeine Begriffe wie „Named User“ oder „Core“ müssen präzisiert werden.

2. SAM-Tools nutzen

Ein modernes Software Asset Management (SAM) ermöglicht automatisierte Lizenzzählung und Abgleich mit den vertraglichen Anforderungen.

Achten Sie auf:

- automatische User-Zuordnung

- Core-Erkennung bei Virtualisierung

- Unterscheidung nach Gerätetypen

3. Schatten-IT aufdecken

Nutzen Sie Tools, um inoffizielle Software oder Systeme zu identifizieren. Schatten-IT führt häufig zu versteckter Übernutzung und unkontrollierten Devices.

4. Lizenzketten abbilden

Gerade in Konzernstrukturen oder bei Resellern müssen Lizenzflüsse dokumentiert werden: Wer kauft, wer nutzt, wer administriert? Nur so kann im Auditfall schnell belegt werden, dass die Lizenzen korrekt zugewiesen sind.

Relevanz für Unternehmensführung

Die Wahl und Verwaltung der richtigen Lizenzmetrik ist nicht nur ein IT-Problem, sondern Teil der Unternehmensführung:

- Geschäftsführerhaftung: Nach § 43 GmbHG kann eine fehlerhafte oder fahrlässige Lizenzverwaltung zur persönlichen Haftung führen.

- Investor Relations: Bei Transaktionen oder Finanzierungsrunden führen fehlende Lizenznachweise oft zu Bewertungsabschlägen.

- Steuerlich: Falsch erfasste Lizenzkosten oder fehlende Nachweise können Betriebsprüfungen auslösen.

Fazit: Lizenzmetriken sind kein Randthema

Wer Lizenzmetriken falsch versteht, riskiert nicht nur Vertragsverletzungen, sondern auch hohe Nachzahlungen und Imageschäden. User, Device und Core sind keine technischen Begriffe, sondern rechtlich bindende Lizenzparameter.

Als Anwalt für Software-Lizenzrecht helfe ich Ihnen, Ihre Lizenzmetriken rechtssicher und auditfest zu strukturieren – bevor Microsoft, Oracle oder SAP Sie zur Kasse bitten.

Jetzt beraten lassen

Sie möchten Ihre Lizenzmetriken prüfen lassen oder stehen vor einem drohenden Audit? Vereinbaren Sie jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit mir:

- Unterlizenzierung erkennen und vermeiden

- Installation vs. Nutzung: Wann greift das Lizenzrecht?

- Lizenzketten im Unternehmen richtig managen

- Überlizenzierung: Wie Sie unnötige Kosten vermeiden

- EULA-Konflikte: Risiken in Lizenzbedingungen

- Test- und Produktivsysteme: Lizenzrechtliche Unterschiede

- Software-Compliance-Scan: Was geprüft wird – und warum

- Software-Inventarisierung und Lizenzprüfung

- Schatten-IT: Lizenzverstöße durch unerlaubte Software-Nutzung

- Softwarelizenzrecht, Audits & Verteidigung: Grundlagen

- Microsoft-Lizenzaudit: Verteidigung & Strategien

- Open-Source-Lizenzen verstehen: Mit GPL, Copyleft & Unternehmensfehlern umgehen

Das könnte Sie auch interessieren

Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.

.jpg)

Schatten-IT als Lizenzrisiko im Unternehmen

Schatten-IT ist eine stille Lizenzgefahr. In diesem Aufsatz erfahren Sie, wie Sie unkontrollierte Softwareinstallationen entdecken, rechtlich bewerten und im Audit absichern – mit klarer Verteidigungsstrategie und juristischer Prävention. Für IT-Leitungen, Geschäftsführung und Compliance.

.jpg)

Software-Inventarisierung: Die Basis jeder Lizenzprüfung

Ohne Inventarisierung keine Verteidigung. Wer seine Software nicht sauber dokumentiert, wird im Audit schnell angreifbar. Dieser Artikel zeigt, wie Unternehmen ihre Lizenzstruktur strukturiert, auditfest und juristisch abgesichert aufbauen – mit konkreten Tipps für Legal, IT und Einkauf.

.jpg)

Compliance-Scans: Wie Software richtig geprüft wird

Compliance-Scans schützen nur, wenn sie richtig eingesetzt werden. Dieser Artikel zeigt, wie Unternehmen Fehler vermeiden, Ergebnisse richtig interpretieren und Herstellerforderungen abwehren – mit klarer anwaltlicher Strategie für IT-Leitung, Legal und Geschäftsführung.

Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?

Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.