Open-Source-Lizenzen verstehen: MIT, GPL, Copyleft und Unternehmensfehler

Juristische Expertise

- Cybercrime & Krypto-Betrug

- AI & Zukunftsrecht

- Steuerrecht & Steuerstrafrecht

- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht

- Datenschutz & Digitalrecht

Einleitung

Open-Source-Software hat sich in den vergangenen Jahren zu einem zentralen Bestandteil moderner Softwarearchitekturen entwickelt. Unternehmen integrieren freie Komponenten in Entwicklungsprozesse, Produktlinien und technische Infrastrukturen, ohne dass die Lizenzanforderungen dieser Komponenten vollständig verstanden oder rechtlich korrekt abgebildet werden. Die technischen Vorteile – Modularität, Geschwindigkeit, Kostenersparnis und Interoperabilität – stehen einer komplexen Lizenzstruktur gegenüber, die sich fundamental von klassischen proprietären Nutzungsmodellen unterscheidet. Die dogmatische Einordnung von Open-Source-Lizenzen zeigt, dass sie keine einfachen Nutzungserlaubnisse darstellen, sondern differenzierte Rechte- und Pflichtenprogramme, die unmittelbar an das Urheberrecht und die vertragliche Ausgestaltung anknüpfen.

Die maßgeblichen Open-Source-Modelle – insbesondere MIT, GPL und Copyleft-Derivate – lassen sich nur vor dem Hintergrund der urheberrechtlichen Nutzungsrechte, der Zweckübertragungslehre und der vertraglichen Risikoverteilung verstehen. Während permissive Lizenzen wie die MIT-Lizenz im Schwerpunkt Freiheiten einräumen und nur geringe Pflichten auslösen, konfrontieren Copyleft-Lizenzen Unternehmen mit weitreichenden Offenlegungs- und Weitergabepflichten, die bis in kommerzielle Geschäftsprozesse hineinwirken. Die Rechtsprechung zur Weitergabe, zur Erschöpfung digitaler Softwareobjekte und zur Auslegung vertraglicher Nutzungsrechte zeigt, dass Open-Source-Verstöße regelmäßig nicht aus technischer Unkenntnis entstehen, sondern aus einem Missverständnis der rechtlichen Struktur solcher Lizenzen.

Parallel zur urheberrechtlichen Betrachtung entwickelt sich ein neuer Problemkreis in Cloud-, SaaS- und KI-Modellen. Open-Source-Komponenten werden in Softwareprodukten, Microservices, Containerumgebungen und KI-Trainingspipelines eingesetzt, ohne dass deren lizenzrechtliche Reichweite geprüft wird. Neue wissenschaftliche Beiträge weisen darauf hin, dass die Integration von Open Source in automatisierten Entwicklungsumgebungen und KI-generierten Outputs die bestehenden urheberrechtlichen Risikofelder erweitert: Die rechtliche Zuordnung von generiertem Code, die Prüfung der Herkunft verwendeter Trainingsdaten und die Abgrenzung der Verantwortlichkeit für Lizenzverletzungen sind Gegenstand intensiver Diskussionen.

Vor diesem Hintergrund entsteht ein klar konturiertes juristisches Risikoprofil: Open-Source-Lizenzen entfalten ihre Wirkung nicht nur bei der Vervielfältigung oder Weitergabe von Software, sondern berühren Entwicklungsprozesse, Bereitstellungspraxen, Produkthaftung, Dokumentationspflichten und Compliance-Strukturen. Die wissenschaftliche Analyse zeigt, dass Verstöße häufig aus unzureichender Dokumentation, fehlender Attribution, falsch verstandenen Copyleft-Mechanismen oder fehlerhafter Lizenzintegration resultieren. Ziel dieses Beitrags ist es, die dogmatische Struktur von Open-Source-Lizenzen zu klären, die wesentlichen Lizenzmodelle einzuordnen und die rechtlichen Fehlerfelder zu identifizieren, die in Unternehmen regelmäßig zu Konflikten führen.

Dogmatische Grundlagen der Open-Source-Lizenzen

Open-Source-Lizenzen beruhen auf der urheberrechtlichen Struktur des Nutzungsrechts. Sie sind keine eigenständigen Lizenztypen, sondern spezifische Ausgestaltungen der Einräumung von Nutzungsrechten an Computerprogrammen. Die dogmatische Grundlage liegt damit im allgemeinen Urhebervertragsrecht, das durch das Leitbild der Zweckübertragungslehre geprägt ist. Diese besagt, dass Rechte nur in dem Umfang übergehen, der zur Erfüllung des vereinbarten Vertragszwecks erforderlich ist. Für Open Source bedeutet das: Die gewährten Freiheiten – etwa Nutzung, Veränderung oder Weitergabe – sind nur in dem Umfang wirksam, wie sie sich aus der konkreten Lizenz ergeben. Alles, was darüber hinausgeht, verbleibt beim Urheber.

Permissive Lizenzen wie MIT oder BSD basieren auf einer weitgehenden Einräumung einfacher Nutzungsrechte, bei denen die Pflichten des Lizenznehmers primär in der Beibehaltung von Hinweisen oder Attributionsvermerken bestehen. In dogmatischer Hinsicht handelt es sich um reine Erlaubnisverträge mit minimaler Pflichtendifferenzierung. Die wissenschaftliche Diskussion zeigt, dass diese Modelle auf klar abgrenzbaren Vertragszwecken beruhen, die keine weitergehenden Rückwirkungen auf nachgelagerte Entwicklungs- oder Verwertungsstufen entfalten.

Demgegenüber stellen Copyleft-Lizenzen wie GPL oder LGPL ein wesentlich anspruchsvolleres Vertragsmodell dar. Sie verbinden die Einräumung umfassender Nutzungsrechte mit der Bedingung, dass bestimmte Pflichten bei Weitergabe des Programms oder abgeleiteter Werke vollständig weitertransportiert werden müssen. Auch dieser Mechanismus lässt sich urheberrechtlich einordnen: Das Copyleft ist eine vertragliche Bedingung für die Weiterübertragung eines Nutzungsrechts. Werden diese Bedingungen nicht eingehalten, entfällt die Lizenzwirkung. Die Folge ist ein rein urheberrechtlicher Zustand, in dem jede Nutzung ohne Lizenz eine Rechtsverletzung darstellt.

Von praktischer Bedeutung ist die Frage, wann ein Werk als abgeleitetes Werk zu qualifizieren ist. Die Literatur zeigt, dass die Abgrenzung zwischen bloßer Nutzung und abgeleitetem Werk in der Praxis häufig missverstanden wird. Statische Verknüpfungen, bestimmte Formen der Integration in Embedded Systems und die Kombination von Quellcode in Build-Prozessen können dazu führen, dass die Copyleft-Pflichten ausgelöst werden. Dynamische Verlinkungen oder rein modulare Strukturen führen hingegen nicht immer dazu, dass ein abgeleitetes Werk entsteht. Die dogmatische Linie orientiert sich daran, ob funktionale, strukturelle oder programmatische Elemente des ursprünglichen Werkes übernommen und in ein neues Gesamtwerk eingegliedert werden.

Die Frage der Erschöpfung spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Während bei körperlichen Werkexemplaren das Verbreitungsrecht erschöpfen kann, trifft dies auf digital überlassene Software regelmäßig nicht zu. Open-Source-Lizenzen berühren diesen Grundsatz unmittelbar, weil die Weitergabe und Vervielfältigung typischerweise digital erfolgt. Die Rechtsprechung macht deutlich, dass digitale Weitergabe grundsätzlich nicht unter das Erschöpfungsprinzip fällt, was die vertraglichen Bedingungen der jeweiligen Open-Source-Lizenz zur alleinigen Grundlage der Weitergabe macht. Unternehmen können sich daher nicht auf eine freie Weiterverbreitung berufen, wenn die lizenzvertraglichen Anforderungen nicht erfüllt werden.

Cloud-, Container- und KI-Modelle erweitern das dogmatische Fundament. Moderne Softwarearchitekturen führen dazu, dass Nutzungsrechte nicht mehr nur als Programmkopie, sondern als Bestandteil komplexer Bereitstellungsmechanismen verstanden werden müssen. Literatur und Fachbeiträge weisen darauf hin, dass sich die Reichweite von Open-Source-Lizenzen bei containerisierten oder modularisierten Anwendungen an der technischen Struktur solcher Systeme orientiert. Dies gilt insbesondere für Copyleft-Effekte in Build-Pipelines oder bei der Integration von Codefragmenten in KI-generierte Ausgaben.

MIT-Lizenz – Struktur, Reichweite und typische Fehlvorstellungen

Die MIT-Lizenz zählt zu den sogenannten „permissiven“ Open-Source-Lizenzen. Ihr dogmatischer Kern liegt in der weitgehenden Einräumung einfacher Nutzungsrechte, die dem Lizenznehmer nahezu uneingeschränkte Freiheiten in der Nutzung, Veränderung und Weiterverbreitung des Programmcodes gewähren. Charakteristisch ist, dass diese Rechte nicht mit substantiellen Verpflichtungen verknüpft sind. Die Pflichten beschränken sich im Wesentlichen auf die Beibehaltung eines Hinweises auf den Urheber und die Lizenz selbst. Aus juristischer Sicht handelt es sich daher um eine sehr schlanke vertragliche Konstruktion, die primär deklaratorischen Charakter hat und den Zweck verfolgt, die freie Nutzung zu ermöglichen, ohne eine komplexe Weitergabestruktur aufzubauen.

Die dogmatische Auslegung der MIT-Lizenz zeigt jedoch, dass ihre Permissivität häufig missverstanden wird. Unternehmen gehen nicht selten davon aus, dass der Einsatz von MIT-lizenziertem Code völlig risikolos sei. Dabei übersehen sie, dass auch permissive Lizenzen Bindungswirkung entfalten. Die Beibehaltung von Urheberhinweisen ist nicht fakultativ, sondern eine wirksame vertragliche Bedingung. Werden diese Hinweise entfernt oder nicht in der vorgesehenen Form weitergegeben, kann dies zu einem Verlust der Lizenzwirkung führen. Damit entsteht urheberrechtliche Haftung, obwohl die Lizenz als „unkompliziert“ wahrgenommen wird.

Ein weiterer häufiger Irrtum liegt in der Annahme, dass permissive Lizenzen nicht in Lieferketten oder Produktstrukturen hineinwirken. Die Praxis zeigt, dass Unternehmen oftmals keine Dokumentation darüber führen, welche Open-Source-Komponenten in welche Produkte oder Module integriert wurden. Permissive Lizenzen verpflichten zwar nicht zur Offenlegung des abgeleiteten Codes, jedoch zur Weitergabe der Lizenzbedingungen. Fehlt die Dokumentation, ist diese Pflicht in komplexen Softwarearchitekturen oft nicht erfüllbar. Gerade in Entwicklungsprojekten mit mehreren Teams oder externen Dienstleistern führt dies zu Unklarheiten, die sich im Rahmen von Due-Diligence-Prüfungen oder beim Vertrieb von proprietären Produkten nachteilig auswirken können.

Dogmatisch interessant ist zudem die Frage, ob durch permissive Lizenzen stillschweigend Haftungsbeschränkungen vereinbart werden. Die MIT-Lizenz enthält eine Form der Haftungsfreistellung, die nach deutschem Recht nicht in allen Punkten wirksam ist. Zwar wird diese Klausel in der internationalen Lizenzpraxis als Standard akzeptiert, jedoch sind die Grenzen der AGB-rechtlichen Kontrolle zu berücksichtigen. Die Literatur hebt hervor, dass Haftungsausschlüsse gegenüber Verbrauchern oder im geschäftlichen Verkehr mit AGB-rechtlichen Transparenzanforderungen kollidieren können. Auch wenn Open-Source-Lizenzen nicht als klassische AGB zu qualifizieren sind, orientiert sich ihre Wertung dennoch an vertragsrechtlichen Grundprinzipien.

Insgesamt zeigt sich, dass die MIT-Lizenz trotz ihrer Einfachheit eine rechtlich strukturierte Bindung erzeugt. Unternehmen müssen prüfen, ob der Lizenztext ordnungsgemäß eingebunden wurde, ob die Attribution vollständig ist und ob der Einsatz von MIT-Komponenten in ihrer Dokumentationsstruktur überhaupt nachvollzogen werden kann. Die Permissivität der Lizenz entbindet nicht von der Pflicht zur sorgfältigen Integration und Verwaltung der Komponenten. Verstöße entstehen in der Praxis weniger aus rechtlicher Komplexität, sondern aus dem Fehlen geeigneter organisatorischer Strukturen.

GPL-Lizenzen – Reichweite, Copyleft-Mechanismus und Abgrenzungsprobleme

Die GPL-Lizenzen gehören zu den bedeutendsten und zugleich anspruchsvollsten Open-Source-Lizenzmodellen. Ihr Strukturprinzip unterscheidet sich grundlegend von permissiven Lizenzen wie MIT oder BSD: Die Einräumung weitreichender Nutzungsrechte wird untrennbar mit einer Weitergabepflicht verknüpft, die sicherstellen soll, dass dieselben Freiheiten, die der Lizenznehmer erhält, auch sämtlichen nachfolgenden Nutzern zur Verfügung stehen. Dieser Mechanismus – als Copyleft bezeichnet – bildet das juristische Herzstück der GPL und ist für die Praxis der Hauptgrund, weshalb GPL-Lizenzen als „ansteckend“ wahrgenommen werden.

Dogmatisch handelt es sich beim Copyleft um eine vertragliche Weitergabebedingung. Die Lizenz räumt Nutzungsrechte nur unter der Voraussetzung ein, dass bei einer Weitergabe des Programms oder eines daraus abgeleiteten Werkes der vollständige Lizenztext und die entsprechenden Nutzungsrechte unverändert weitergegeben werden. Wird diese Bedingung nicht erfüllt, entfällt rückwirkend die Lizenzwirkung. Aus urheberrechtlicher Sicht bedeutet das: Jede Nutzung, Vervielfältigung oder Verbreitung ohne wirksame Lizenz stellt eine Rechtsverletzung dar. Die Konsequenzen reichen bis hin zu Unterlassungsansprüchen und Schadensersatzforderungen.

Von zentraler Bedeutung ist die Frage, wann ein „abgeleitetes Werk“ vorliegt. Die wissenschaftliche Diskussion zeigt, dass hier große Unsicherheit herrscht. Die Differenzierung zwischen bloßer Nutzung und der Schaffung eines abgeleiteten Werkes hängt davon ab, ob programmatische Strukturen, Funktionslogiken oder Quellcodeelemente eines GPL-lizenzierten Werkes in ein neues Werk integriert werden. Statische Verlinkungen oder direkte Codeübernahmen lösen den Copyleft-Mechanismus regelmäßig aus. Bei dynamischen Verlinkungen oder modular aufgebauten Systemen ist die Lage komplexer: Entscheidend ist, ob die Gesamtheit der Integration dazu führt, dass das Ergebnis als einheitliches Werk anzusehen ist. Diese Abgrenzung ist technisch und rechtlich anspruchsvoll und wird in der Literatur ausführlich diskutiert.

Ein weiteres Problemfeld ergibt sich aus der Frage, ob die Nutzung in Cloud-, SaaS- oder Container-Umgebungen Copyleft-Pflichten auslösen kann. Die traditionelle GPL knüpft ihre Pflichten an die Verbreitung eines Werkexemplars. Wird Software hingegen nur remote bereitgestellt, ohne dass ein Werkexemplar übertragen wird, ist dogmatisch fraglich, ob die Copyleft-Pflichten überhaupt eingreifen. Gleichzeitig entstehen in containerisierten Umgebungen oder komplexen Buildprozessen neue Integrationsformen, bei denen Komponenten technisch miteinander verschmelzen. In solchen Konstellationen kann bereits der Vorgang der Zusammenführung im Build-System als Schaffung eines abgeleiteten Werkes bewertet werden. Die Fachliteratur weist darauf hin, dass Unternehmen diese Prozesse häufig unterschätzen und dadurch unbeabsichtigt Copyleft-Verpflichtungen auslösen.

Besonders heikel wird es bei der Kombination proprietärer Software mit GPL-Komponenten. Die Einbindung einer GPL-Bibliothek in proprietäre Systeme kann zur Folge haben, dass das gesamte kombinierte Produkt den Bedingungen der GPL unterliegt. Unternehmen, die dies nicht erkennen, setzen sich erheblichen Risiken aus: Sie könnten verpflichtet sein, ihren eigenen Quellcode offenzulegen oder Verbreitungshandlungen komplett einzustellen. Da solche Verpflichtungen häufig in direktem Widerspruch zu Geschäftsinteressen stehen, entsteht ein erhebliches wirtschaftliches Risiko, das in technischen Umgebungen rasch operative Relevanz gewinnt.

Ein weiterer dogmatischer Aspekt ist der Umgang mit modifizierten oder weiterentwickelten GPL-Komponenten. Wird der Code verändert oder erweitert, muss der erweiterte Quellcode ebenfalls offengelegt werden, sofern eine Verbreitung erfolgt. Die Rechtsprechung und Literatur betonen, dass die Offenlegungspflicht nicht nur den ursprünglichen Code betrifft, sondern sämtliche Elemente, die funktional in das abgeleitete Werk integriert wurden. Dies stellt hohe Anforderungen an die Dokumentation und die Trennung von Codeblöcken, insbesondere in Entwicklungsabteilungen, die parallel mit proprietären und offenen Komponenten arbeiten.

Die Reichweite der GPL erstreckt sich somit weit über die Nutzung des Originalcodes hinaus. Sie erfasst die Struktur der Softwareentwicklung, die Organisation des Build-Prozesses und die Gestaltung des Software-Deployments. Verstöße entstehen typischerweise dort, wo Unternehmen die Tragweite des Copyleft nicht berücksichtigen oder die internen Abläufe nicht darauf ausrichten, Open-Source-Module eindeutig zuzuordnen, zu dokumentieren und technisch zu isolieren.

Copyleft im Unternehmenseinsatz – Auslöser, Grenzen und technische Verflechtungen

Der Copyleft-Mechanismus entfaltet seine praktische Relevanz insbesondere dann, wenn Open-Source-Komponenten in unternehmensinterne Softwareentwicklungsprozesse eingebettet werden. Die zentrale dogmatische Frage lautet, unter welchen technischen und rechtlichen Voraussetzungen die Weitergabepflichten der GPL ausgelöst werden. Entscheidend ist dabei nicht die subjektive Absicht des Unternehmens, sondern die objektive Struktur der Softwareintegration. Die Literatur zeigt, dass Unternehmen den Copyleft-Auslöser häufig unterschätzen, weil sie interne Entwicklungsabläufe, modulare Architekturen oder Container-Build-Prozesse als ausreichend trennscharf ansehen, obwohl diese technisch und rechtlich eine Einheit bilden können.

Auslöser für Copyleft können bereits in der Build-Kette entstehen. Wird GPL-lizenzierter Code in einen Build-Prozess eingebunden, der ein Gesamtwerk erzeugt, ist es für die rechtliche Bewertung unerheblich, ob die Organisationseinheiten getrennt arbeiten oder ob externe Dienstleister beteiligt sind. Maßgeblich ist, ob der resultierende Code als einheitliches Werk zu verstehen ist. In containerisierten oder automatisierten Entwicklungsumgebungen entsteht diese Einheit bereits durch das Zusammenführen von Bibliotheken, Modulen oder Konfigurationsdateien in einem übergreifenden Projekt. Die Grenze zwischen bloßer Nutzung und abgeleitetem Werk wird damit technisch verschoben, ohne dass der Vorgang aus Entwicklerperspektive als „Integration“ wahrgenommen wird.

Eine besondere Rolle spielen eingebettete Systeme und Firmwares. Hier kommt es regelmäßig zu einer engen technischen Verknüpfung verschiedener Softwarekomponenten. Wenn GPL-lizenzierter Code mit proprietären Bestandteilen fest in ein System integriert wird, kann dies dazu führen, dass das gesamte System den Copyleft-Pflichten unterliegt. Die betroffenen Unternehmen stellen oft erst im Rahmen einer späteren Prüfung fest, dass sie zur Offenlegung nicht nur der GPL-Komponenten, sondern auch ihrer eigenen Weiterentwicklungen verpflichtet sind. Die wissenschaftliche Diskussion zeigt, dass die technische Verschmelzung in solchen Fällen als rechtliche Verschmelzung interpretiert wird – unabhängig davon, ob proprietäre Module ihren originären Charakter behalten.

Ein weiterer Konfliktbereich liegt in hybriden Softwarearchitekturen, insbesondere bei Microservices, Docker-Containern und serviceorientierten Systemen. Technisch getrennte Einheiten können aufgrund gemeinsamer Schnittstellen, gemeinsamer Build-Pipelines oder gemeinsamer Distributionswege rechtlich als ein einziges Werk bewertet werden. Die Dogmatik des Copyleft knüpft nicht zwingend an die physische Zusammenführung des Codes an, sondern an die funktionale Einheit des Ergebnisses. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn eine Software nur im Verbund mit einer GPL-Komponente lauffähig ist oder wenn wesentliche Teile des Systems auf dem Verhalten einer solchen Komponente aufbauen.

SaaS-Modelle und Cloud-Bereitstellungen werfen zusätzliche Fragen auf. Da die klassischen Copyleft-Pflichten an die Verbreitung eines Werkexemplars anknüpfen, entsteht Unsicherheit, ob die Bereitstellung über das Internet eine solche Verbreitung darstellt. Die traditionelle Auslegung der GPL differenziert deutlich zwischen lokaler Nutzung und Verbreitung. Bei reiner Remote-Nutzung wird keine Werkübertragung vorgenommen, sodass die Copyleft-Pflichten auf den ersten Blick nicht greifen. Jedoch zeigt die technische Entwicklung, dass einige SaaS-Modelle die Grenze zwischen Nutzung und Verbreitung verwischen, weil Komponenten über APIs oder integrierte Module faktisch in Kundenumgebungen eingebettet werden. Literatur und aktuelle Anwendungsfälle machen deutlich, dass Unternehmen solche Graubereiche sorgfältig prüfen müssen, da sich die Reichweite der Copyleft-Pflicht innerhalb komplexer Serviceumgebungen ausdehnen kann.

Der Copyleft-Mechanismus wirkt damit wie ein juristisches Scharnier zwischen technischen Integrationsprozessen und rechtlichen Weitergabepflichten. Seine Auslösung hängt weniger von der Oberfläche des Deployments ab, sondern von der funktionalen und strukturellen Bedeutung der GPL-Komponente innerhalb des Gesamtsystems. Unternehmen, die ihre Architekturentscheidungen nicht an dieser dogmatischen Struktur ausrichten, laufen Gefahr, unbewusst umfangreiche Offenlegungspflichten auszulösen oder in Konflikt mit Rechteinhabern zu geraten. Die Prävention erfordert daher eine präzise Dokumentation technischer Zusammenhänge, eine klare Trennung proprietärer und offener Module sowie ein Verständnis dafür, dass Copyleft nicht an organisatorische, sondern an technische Strukturen anknüpft.

Open Source in KI, SaaS und modernen Tech-Stacks – neue Risikofelder aus der Literatur

Die zunehmende Durchdringung softwarebasierter Geschäftsmodelle mit Open-Source-Komponenten führt zu neuen Fragestellungen, die in klassischen Lizenzmodellen nicht vorgesehen waren. Besonders deutlich wird dies im Bereich künstlicher Intelligenz, containerisierter Softwarearchitekturen und cloudbasierter Dienste. Die wissenschaftliche Diskussion zeigt, dass Open-Source-Lizenzen in diesen Bereichen nicht nur ergänzend wirken, sondern in vielen Fällen strukturbestimmend für die rechtliche Bewertung des gesamten Systems werden.

Im Bereich der künstlichen Intelligenz ergibt sich ein zentrales Problem aus der Herkunft des Codes, der in Trainings- oder Generierungsprozessen eingesetzt wird. Entwicklungswerkzeuge, die Code automatisiert erzeugen, können Inhalte verwenden, die ihrerseits Open-Source-Lizenzen unterliegen. Die dogmatische Frage lautet, ob das Ergebnis solcher Prozesse urheberrechtlich abgeleitete Werke darstellt und damit Lizenzpflichten auslösen kann. Die Fachliteratur weist darauf hin, dass KI-gestützte Entwicklungsumgebungen häufig nicht transparent offenlegen, welche Codefragmente oder Muster aus offenen Repositorien genutzt werden. Ohne Kenntnis der Herkunft ist eine rechtliche Einordnung kaum möglich. Dies führt zu einem erheblichen Risikofeld, da bereits geringe Übernahmen aus Copyleft-lizenzierten Quellen Offenlegungspflichten nach sich ziehen können.

In SaaS-Architekturen entsteht das nächste Problemfeld. Klassische Open-Source-Lizenzen knüpfen ihre Pflichten an die Verbreitung eines Werkexemplars. SaaS-Modelle erlauben jedoch die Nutzung von Software ohne Übertragung eines solchen Exemplars. Aus dogmatischer Sicht bedeutet dies, dass Copyleft-Pflichten in reinen SaaS-Konstellationen nicht zwingend ausgelöst werden. Gleichzeitig zeigt die Literatur, dass viele SaaS-Anbieter Open-Source-Komponenten so in ihre Systeme integrieren, dass die technische Trennung zwischen proprietären und offenen Modulen verwischt. Werden Komponenten über APIs ausgelagert, in kundenseitige Umgebungen gespiegelt oder in hybride Deployments eingebettet, entsteht faktisch eine Form der Weitergabe, die rechtlich nicht mehr eindeutig zwischen Nutzung und Verbreitung unterscheidet. Dadurch verschiebt sich die Reichweite von Open-Source-Pflichten in Bereiche, die traditionell nicht erfasst waren.

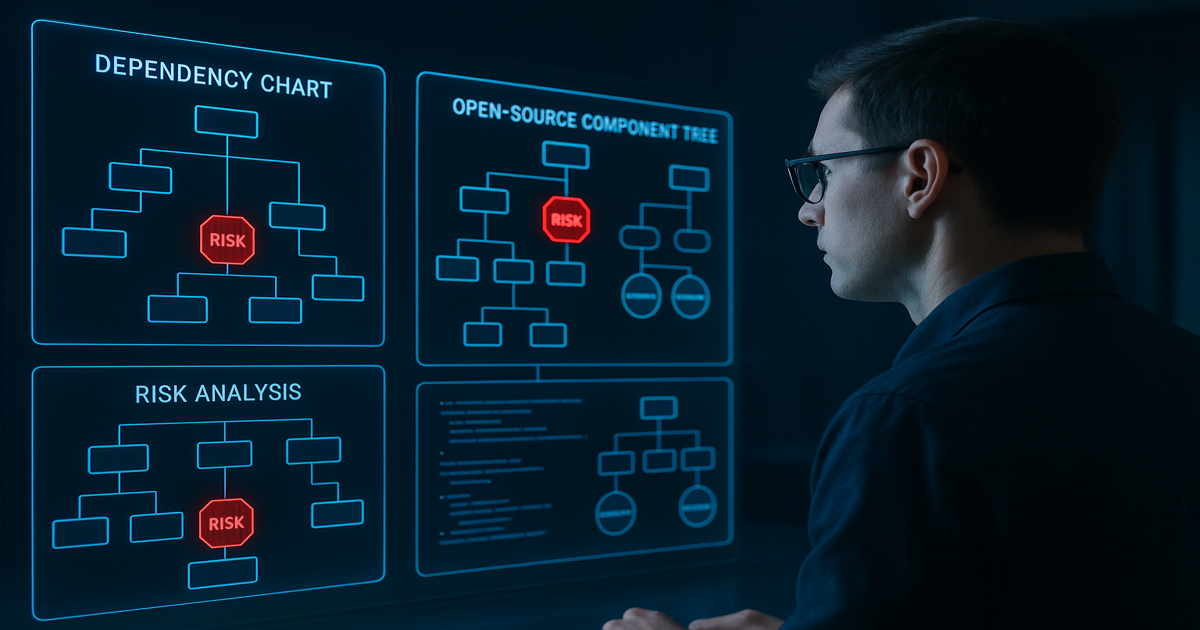

Die zunehmende Verwendung containerisierter Architekturen – etwa auf Basis von Docker, Kubernetes oder Microservices – führt zu einem weiteren dogmatischen Problem. Container bündeln Code, Bibliotheken und Konfigurationen zu technisch einheitlichen Einheiten, die in Produktionsumgebungen vollständig repliziert werden. Für die rechtliche Bewertung bedeutet dies, dass die Verknüpfung verschiedener Lizenzmodelle innerhalb eines Containers als Integration im urheberrechtlichen Sinne verstanden werden kann. Dadurch können Copyleft-Pflichten ausgelöst werden, selbst wenn die eigentlichen Komponenten aus Entwicklerperspektive getrennt bleiben. Zugleich entsteht eine Abhängigkeit von Lieferketten, die in der Fachliteratur als kritisches Risiko identifiziert wird: Werden Open-Source-Komponenten aus Drittsystemen eingebunden, ohne deren Lizenzstruktur zu prüfen, entsteht eine unkontrollierte Risikoakkumulation entlang der gesamten Software-Lieferkette.

In komplexen Tech-Stacks entsteht somit eine überlagerte Risikostruktur: Einerseits entfalten permissive Lizenzen geringere rechtliche Anforderungen, andererseits führen Copyleft-Lizenzen in integrierten Systemen zu weitreichenden Pflichten, die sich bis in geschlossene Plattformen und proprietäre Produkte erstrecken können. Die wissenschaftliche Analyse zeigt, dass die Risikobewertung nicht nur anhand der Lizenz, sondern anhand der Systemarchitektur erfolgen muss. Die dogmatische Wirkkraft der Lizenz bestimmt sich danach, wie softwaretechnische Strukturen miteinander verknüpft sind. Je stärker die technische Abhängigkeit, desto stärker die rechtliche Durchdringung.

Die Praxis muss daher erkennen, dass Open-Source-Risiken in modernen Architekturen dynamisch sind. Sie entstehen nicht nur aus der unmittelbaren Nutzung einer Komponente, sondern aus deren Kontext im gesamten Entwicklungs- und Bereitstellungsprozess. KI-Modelle, SaaS-Strukturen und containerisierte Umgebungen schaffen neue Räume, in denen klassische Lizenzdogmatik auf moderne Technologie trifft. Die materiellen Pflichten verändern sich nicht, aber ihre Einwirkungsbereiche erweitern sich erheblich. Für Unternehmen bedeutet das eine neue Dimension von Complianceanforderungen – technisch, organisatorisch und rechtlich.

Typische Unternehmensfehler bei Open Source – dogmatische Ableitung und praktische Risikofelder

Die Analyse typischer Unternehmensfehler im Umgang mit Open-Source-Komponenten zeigt, dass die Ursachen selten in der rechtlichen Komplexität der Lizenzen liegen. Vielmehr sind es strukturelle, organisatorische und technische Defizite, die dazu führen, dass Lizenzpflichten nicht erkannt oder missachtet werden. Diese Fehler lassen sich dogmatisch klar einordnen, da sie unmittelbar in die urheberrechtliche Risikosphäre des Unternehmens hineinwirken und zu Situationen führen, in denen die Lizenzwirkung entfällt.

Ein häufiges Grundproblem besteht in fehlender oder unzureichender Dokumentation. Unternehmen führen oftmals keine systematische Auflistung darüber, welche Open-Source-Komponenten in welchen Produkten oder Projekten verwendet werden. Ohne eine solche Dokumentation ist es unmöglich, die erforderlichen Lizenztexte oder Attributionshinweise weiterzugeben. Die Zweckübertragungslehre verlangt jedoch, dass Rechte nur insoweit übergehen, wie der Vertragszweck es verlangt. Wird dieser Zweck nicht erfüllt, weil grundlegende Lizenzbedingungen – etwa Hinweise auf den Urheber oder die Lizenz – nicht weitergegeben werden, entfällt der rechtliche Rahmen für die Nutzung. Dieser dogmatische Mechanismus zeigt, dass Dokumentationsmängel eben nicht nur organisatorische Unzulänglichkeiten sind, sondern unmittelbar in die Lizenzstruktur eingreifen.

Ein weiteres, häufig unterschätztes Risiko ergibt sich aus der fehlenden Lizenzprüfung im Entwicklungsprozess. Entwickler binden Bibliotheken ein, ohne die Lizenzart oder deren Auswirkungen auf das Gesamtwerk zu prüfen. Gerade in agilen Entwicklungsumgebungen oder bei der Nutzung externer Repositorien werden Entscheidungen schnell und ohne rechtliche Bewertung getroffen. Dogmatisch führt dies zu Situationen, in denen Copyleft-Pflichten ausgelöst werden, ohne dass das Unternehmen davon Kenntnis hat. Besonders gefährlich ist dies bei Build-Prozessen, die Code aus unterschiedlichen Quellen automatisch zusammenführen. Dadurch entsteht eine funktionale Einheit, die rechtlich als abgeleitetes Werk zu qualifizieren ist und damit in den Anwendungsbereich der GPL fällt.

Auch die fehlende Attribution stellt ein klassisches Fehlerfeld dar. Permissive Lizenzen wie MIT verlangen zwar keine Offenlegung des Quellcodes, setzen aber die Beibehaltung bestimmter Hinweise zwingend voraus. Werden diese entfernt oder nicht weitergegeben, entsteht ein urheberrechtlich unlizenzierter Zustand. Die Praxis zeigt, dass diese Pflicht aufgrund mangelnder Sensibilisierung häufig ignoriert wird. Dogmatisch betrachtet ist die Attribution jedoch keine unverbindliche Empfehlung, sondern eine zentrale Lizenzbedingung, deren Verletzung die Lizenzwirkung vollständig aufheben kann.

Darüber hinaus besteht häufig Unklarheit darüber, welche Formen der Nutzung als „Weitergabe“ zu qualifizieren sind. Besonders bei der Kombination proprietärer Software mit Open-Source-Komponenten ist die Grenze zwischen interner Nutzung und externer Verbreitung fließend. Sobald Software an Kunden ausgeliefert oder in Produkte integriert wird, die als Werkexemplar gelten, greifen die Weitergabepflichten entsprechender Lizenzen. Unternehmen, die diese Unterscheidung nicht sorgfältig treffen, laufen Gefahr, Offenlegungspflichten auszulösen oder urheberrechtliche Verstöße zu begehen, ohne dass dies in der internen Struktur erkennbar wäre.

Weitere Risiken entstehen aus dem Einsatz automatisierter Werkzeuge, die Code generieren oder übernehmen. Die Literatur weist darauf hin, dass fehlende Transparenz in KI-gestützten Entwicklungsumgebungen dazu führt, dass nicht nachvollzogen werden kann, ob der generierte Code auf lizenzpflichtigen Quellen beruht. Ohne klare Lizenzkette lässt sich die Rechtmäßigkeit der Nutzung nicht feststellen. Dieser Mangel an Nachweisbarkeit ist dogmatisch besonders kritisch, da die Lizenzfrage an der Herkunft und der Integration des Codes hängt. Wenn Herkunft und Struktur nicht belegbar sind, kann der Lizenznehmer seine Rechte nicht mehr sicher bestimmen.

Auch auf organisatorischer Ebene treten typische Fehler auf. Dazu gehören unklare Verantwortlichkeiten, fehlende Compliance-Prozesse oder der Einsatz externer Dienstleister ohne klare Weisungen zur Lizenzhandhabung. Solche Strukturen stehen im Widerspruch zur Notwendigkeit klarer Verantwortlichkeitszuweisungen im urheberrechtlichen Vertragsgefüge. Die Literatur macht deutlich, dass die rechtliche Verantwortung des Unternehmens nicht dadurch entfällt, dass einzelne Entwicklungsschritte ausgelagert werden. Der Lizenznehmer bleibt verpflichtet, die Einhaltung aller Lizenzbedingungen sicherzustellen.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass typische Fehler bei der Nutzung von Open Source nicht nur technische oder organisatorische Risiken darstellen, sondern dogmatische Risiken mit unmittelbaren rechtlichen Konsequenzen. Fehlende Dokumentation, mangelnde Trennung von Code-Komponenten, unklare Lizenzketten und fehlende rechtliche Bewertung führen dazu, dass Unternehmen in den Zustand unlizenzierter Nutzung geraten. Dieser Zustand kann weder durch nachträgliche Korrekturen noch durch organisatorische Hinweise geheilt werden, wenn die ursprüngliche Lizenzwirkung bereits erloschen ist.

Juristische Folgen bei Verstößen – Struktur und Reichweite der Haftung

Die juristischen Folgen von Verstößen gegen Open-Source-Lizenzen ergeben sich unmittelbar aus der urheberrechtlichen Systematik. Da Open-Source-Lizenzen Nutzungsrechte nur unter bestimmten Bedingungen einräumen, führt die Verletzung einer Lizenzpflicht zum Wegfall der Lizenzwirkung. Aus dogmatischer Sicht entsteht dadurch ein rein urheberrechtlicher Zustand, in dem jede Nutzung, Vervielfältigung oder Verbreitung unbefugt erfolgt. Die daraus resultierenden Ansprüche richten sich nach dem allgemeinen Urheberrechtsregime und erfassen typischerweise Unterlassung, Beseitigung, Schadensersatz und Auskunftspflichten.

Der Unterlassungsanspruch bildet den Kern der Rechtsdurchsetzung. Unternehmen, die Open-Source-Komponenten ohne wirksame Lizenz nutzen oder weitergeben, können verpflichtet werden, die Nutzung sofort einzustellen. Dies betrifft nicht nur den betroffenen Code selbst, sondern unter Umständen das gesamte Produkt, wenn eine Trennung der Komponenten technisch oder wirtschaftlich nicht möglich ist. Die Forderung nach Unterlassung wirkt damit direkt auf die Distributions- und Produktionsprozesse eines Unternehmens ein und kann zu erheblichen betrieblichen Störungen führen.

Ein zweites zentrales Rechtsinstrument ist der Anspruch auf Offenlegung. Bei Copyleft-Lizenzen ergibt sich die Pflicht, den vollständigen Quellcode eines abgeleiteten Werkes offenzulegen, wenn dieses verbreitet wird. Wird diese Pflicht verletzt, kann der Rechteinhaber deren Erfüllung einklagen. Die Verpflichtung zur Offenlegung erstreckt sich dabei nicht nur auf den ursprünglich lizenzierten Code, sondern auf sämtliche Bestandteile, die funktional in das abgeleitete Werk integriert wurden. Für Unternehmen bedeutet dies, dass nicht nur der konkrete Quellcode, sondern auch interne Entwicklungsprozesse, modularisierte Architekturen und Build-Strukturen offengelegt werden müssen. Die wirtschaftlichen und strategischen Auswirkungen sind erheblich, da interne Geschäftsgeheimnisse betroffen sein können.

Die Schadensersatzhaftung ist ein weiterer relevanter Aspekt. Obwohl viele Open-Source-Lizenzen Haftungsbeschränkungen enthalten, bedeutet dies nicht, dass jede Form von Schadensersatz ausgeschlossen ist. Die Bewertung richtet sich nach allgemeinen vertragsrechtlichen und deliktischen Grundsätzen. Besonders relevant ist der sogenannte Verletzergewinn: Wenn ein Unternehmen durch die unlizenzierte Nutzung wirtschaftliche Vorteile erzielt hat, kann der Rechteinhaber diesen Gewinn herausverlangen. Die Literatur weist darauf hin, dass dieser Ansatz insbesondere bei kommerziellen Anwendungen von Bedeutung ist, bei denen Open-Source-Komponenten in proprietäre Produkte integriert wurden.

Darüber hinaus können Informations- und Auskunftspflichten entstehen. Rechteinhaber können verlangen, umfassend über Art und Umfang der Nutzung informiert zu werden, um etwaige Ansprüche präzise beziffern zu können. Diese Verpflichtungen greifen tief in die internen Strukturen eines Unternehmens ein, weil sie Offenlegungspflichten auslösen, die unmittelbar die technische Architektur, die Versionierung, die Entwicklungsprozesse und den Einsatz externer Dienstleister betreffen. Aus dogmatischer Sicht ist dies konsequent, da die Rechteausübung des Urhebers nur dann möglich ist, wenn der tatsächliche Nutzungsumfang offengelegt wird.

Neben den unmittelbaren urheberrechtlichen Folgen entstehen auch erhebliche Folgerisiken. In Due-Diligence-Prozessen kann die Nutzung nicht dokumentierter Open-Source-Komponenten zu Wertberichtigungen oder Haftungsrückstellungen führen. Auch vertragsrechtliche Gewährleistungsansprüche von Kunden sind möglich, wenn proprietäre Produkte aufgrund von Open-Source-Verstößen nicht wie zugesichert vertrieben werden dürfen. Diese Risiken sind nicht lediglich reflexartige Nebenfolgen, sondern strukturelle Konsequenzen der urheberrechtlichen Position des Rechteinhabers.

Zusammenfassend zeigt sich, dass Rechtsverstöße im Open-Source-Bereich nicht nur abstrakte urheberrechtliche Probleme darstellen, sondern unmittelbare Auswirkungen auf Entwicklung, Betrieb, Vermarktung und Transaktionen eines Unternehmens haben. Die dogmatische Struktur ist klar: Wer Lizenzpflichten verletzt, verliert die Rechtsgrundlage seiner Nutzung. Die praktischen Folgen treffen jedoch nicht nur die Software, sondern die gesamte betriebliche Wertschöpfungskette.

Verteidigungsstrategien bei Open-Source-Verstößen

Die Verteidigung gegen Vorwürfe der Verletzung von Open-Source-Lizenzen setzt eine präzise Analyse der technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen voraus. Ausgangspunkt ist stets die Prüfung, ob die maßgebliche Lizenzpflicht tatsächlich ausgelöst wurde. Da die Bindungswirkung vieler Open-Source-Modelle – insbesondere der GPL und ihrer Copyleft-Derivate – davon abhängt, ob ein abgeleitetes Werk entstanden ist oder eine relevante Verbreitungshandlung vorliegt, muss zunächst untersucht werden, wie die betroffene Komponente technisch integriert wurde. Die dogmatische Bewertung knüpft an funktionale und strukturelle Zusammenhänge an, nicht an organisatorische oder wirtschaftliche Absichten des Unternehmens.

Ein zentrales Verteidigungsmittel ist die Analyse des Integrationsgrades. In vielen Fällen lässt sich darstellen, dass eine Komponente lediglich genutzt, aber nicht so in das Gesamtsystem eingebunden wurde, dass ein abgeleitetes Werk entstanden wäre. Dies betrifft insbesondere dynamische Verlinkungen, modulare Architekturen oder lose gekoppelte Komponenten, bei denen keine programmatische Verschmelzung vorliegt. Gelingt dieser Nachweis, entfällt häufig die Grundlage für Copyleft-Pflichten oder für Ansprüche auf Offenlegung.

Ebenso wichtig ist die Prüfung der Lizenzkette. Unternehmen müssen nachweisen können, welche Lizenzen für welche Komponenten bestanden und wie diese weitergegeben wurden. In der Praxis lassen sich erhebliche Angriffspunkte finden, wenn unklar ist, ob Rechteinhaber tatsächlich über die geltend gemachten Nutzungsrechte verfügen oder ob eine vermeintliche Pflicht aus einer anderen Lizenzvariante stammt. Auch Inkonsistenzen im Lizenztext können zur Unwirksamkeit einzelner Bedingungen führen, insbesondere wenn diese unklar formuliert sind oder gegen grundlegende vertragsrechtliche Anforderungen verstoßen.

Ein weiterer Verteidigungsansatz liegt in der technischen Rekonstruktion des Entwicklungs- und Build-Prozesses. In vielen Fällen zeigt eine genaue Analyse, dass die zusammengeführte Software nicht als einheitliches Werk anzusehen ist oder dass interne Entwicklungsartefakte nicht verbreitet wurden. Bei modernen DevOps-Strukturen entstehen häufig temporäre oder experimentelle Module, die nie in die produktive Distribution gelangten. Solche internen Vorgänge lösen keine Copyleft-Verpflichtungen aus, selbst wenn sie technische Nähe zum lizenzierten Code aufweisen.

Auch die Dokumentationslage kann ein Verteidigungsmittel sein. Wenn der Vorwurf auf einer unklaren oder unvollständigen Nutzungshistorie basiert, kann die Gegenseite verpflichtet werden, die tatsächlichen technischen Vorgänge substantiiert darzulegen. Dies führt häufig dazu, dass die behaupteten Rechtsverletzungen nicht nachweisbar sind. Die dogmatische Logik des Urheberrechts verlangt, dass der Rechteinhaber die Verletzungshandlung darlegt und beweist; ein bloßer Verdacht oder eine hypothetische Annahme reicht nicht aus.

Schließlich bestehen Verteidigungsmöglichkeiten über die Analyse der tatsächlichen Verbreitung. Selbst wenn eine technische Integration stattgefunden hat, entfalten GPL-Pflichten nur dann Wirkung, wenn ein Werkexemplar verbreitet wurde. Bei reiner interner Nutzung oder bei reinem SaaS-Betrieb kann dieser Nachweis oft nicht geführt werden. In solchen Fällen besteht keine Pflicht zur Offenlegung oder Weitergabe der Lizenzbedingungen, was die Rechtslage deutlich entschärft.

Die Verteidigungsstrategie bei Open-Source-Verstößen besteht damit nicht aus einem einzelnen Argumentationsstrang, sondern aus einer Kombination aus dogmatischer, technischer und prozessualer Analyse. Sie ermöglicht es, sowohl die Reichweite der geltend gemachten Ansprüche als auch die tatsächlichen technischen Vorgänge präzise zu bewerten.

Open-Source-Compliance im Unternehmen – struktureller Aufbau

Die Einrichtung einer belastbaren Open-Source-Compliance-Struktur ist nicht lediglich eine organisatorische Frage, sondern eine rechtliche Notwendigkeit. Sie bildet die Grundlage dafür, dass Unternehmen ihre urheberrechtlichen Pflichten erfüllen können und nicht in Situationen geraten, in denen ihnen die Lizenzgrundlage nachträglich entzogen wird. Ausgangspunkt ist die Etablierung klarer interner Richtlinien, die den gesamten Lebenszyklus einer Open-Source-Komponente abbilden: von der Beschaffung, über die Integration und Modifikation, bis hin zur Weitergabe oder Einbettung in Produkte. Diese Richtlinien müssen für Entwickler, Projektleiter, Einkauf und Management gleichermaßen verbindlich sein und regelmäßig aktualisiert werden.

Darüber hinaus bedarf es definierter Prozesse, die sicherstellen, dass jede Komponente vor ihrer Nutzung einer Lizenzprüfung unterzogen wird. Dies betrifft sowohl die technische Analyse als auch die rechtliche Bewertung der jeweiligen Lizenz. Moderne Entwicklungsumgebungen erfordern eine Integration solcher Prüfungen in Build-Pipelines und Versionskontrollsysteme, um sicherzustellen, dass Lizenzpflichten nicht erst am Ende eines Projekts sichtbar werden. Eine zentrale Rolle spielt hierbei ein strukturiertes Software-Asset-Management, das Open-Source-Komponenten ebenso systematisch erfasst wie proprietäre Module.

Ein funktionsfähiges Compliance-System erfordert außerdem klare Verantwortlichkeiten. Viele Unternehmen scheitern nicht aus rechtlichen Gründen, sondern weil unklar ist, wer für die Einhaltung der Lizenzanforderungen zuständig ist. Die Einrichtung eines Open-Source-Compliance-Offices oder einer verantwortlichen Stelle mit technischer und juristischer Kompetenz schafft hier die notwendige Struktur. Ergänzt wird dies durch Schulungsprogramme, die sicherstellen, dass Entwickler und Projektleiter die Funktionsweise der relevanten Lizenzen verstehen und typische Fehler vermeiden.

Technische Werkzeuge sind ein weiterer Baustein. Open-Source-Scanner, Dependency-Management-Tools und Compliance-Dashboards ermöglichen eine automatisierte Analyse von Lizenztexten und Abhängigkeiten. Sie ersetzen nicht die rechtliche Bewertung, schaffen aber die notwendige Transparenz, um Risiken frühzeitig zu erkennen. Die Kombination technischer und organisatorischer Maßnahmen ist erforderlich, um der dogmatischen Struktur der Open-Source-Lizenzen gerecht zu werden, die nicht nur den Code selbst, sondern auch die Art seiner Integration und Verbreitung erfasst.

Abschließend zeigt sich, dass Open-Source-Compliance nicht nur ein Instrument zur Risikovermeidung ist, sondern ein strategischer Bestandteil der Softwareentwicklung. Sie ermöglicht die sichere Nutzung der Vorteile von Open Source und verhindert, dass Projekte durch unerwartete Offenlegungspflichten, Unterlassungsansprüche oder Haftungsrisiken beeinträchtigt werden. Unternehmen, die diese Strukturen frühzeitig etablieren, schaffen eine Grundlage für rechtssichere Innovation und nachhaltige digitale Wertschöpfung.

Fazit und Handlungsaufforderung

Open-Source-Lizenzen sind ein wesentlicher Bestandteil moderner Softwarearchitekturen, aber ihre rechtliche Struktur ist komplex und stark von der technischen Integration abhängig. Verstöße entstehen häufig unbemerkt, wirken jedoch unmittelbar in die urheberrechtliche Risikosphäre des Unternehmens hinein und können erhebliche wirtschaftliche und organisatorische Folgen auslösen. Eine präzise juristische Bewertung, eine klare Compliance-Struktur und ein Verständnis der dogmatischen Grundlagen sind daher unverzichtbar, um Open-Source-Komponenten rechtssicher einzusetzen.

Wenn Sie rechtliche Unterstützung bei der Bewertung von Open-Source-Komponenten, bei der Bewältigung von Lizenzkonflikten oder beim Aufbau eines Compliance-Systems benötigen, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Sie erreichen mich unter 0160 9955 5525 für ein unverbindliches und kostenloses Beratungsgespräch.

- Unterlizenzierung erkennen und vermeiden

- Lizenzmetriken verstehen: User-, Device- und Core-Modelle

- Installation vs. Nutzung: Wann greift das Lizenzrecht?

- Lizenzketten im Unternehmen richtig managen

- EULA-Konflikte: Risiken in Lizenzbedingungen

- Test- und Produktivsysteme: Lizenzrechtliche Unterschiede

- Software-Compliance-Scan: Was geprüft wird – und warum

- Software-Inventarisierung und Lizenzprüfung

- Schatten-IT: Lizenzverstöße durch unerlaubte Software-Nutzung

- Softwarelizenzrecht, Audits & Verteidigung: Grundlagen

- Microsoft-Lizenzaudit: Verteidigung & Strategien

- Open-Source-Lizenzen verstehen: Mit GPL, Copyleft & Unternehmensfehlern umgehen

Das könnte Sie auch interessieren

Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.

.jpg)

Schatten-IT als Lizenzrisiko im Unternehmen

Schatten-IT ist eine stille Lizenzgefahr. In diesem Aufsatz erfahren Sie, wie Sie unkontrollierte Softwareinstallationen entdecken, rechtlich bewerten und im Audit absichern – mit klarer Verteidigungsstrategie und juristischer Prävention. Für IT-Leitungen, Geschäftsführung und Compliance.

.jpg)

Software-Inventarisierung: Die Basis jeder Lizenzprüfung

Ohne Inventarisierung keine Verteidigung. Wer seine Software nicht sauber dokumentiert, wird im Audit schnell angreifbar. Dieser Artikel zeigt, wie Unternehmen ihre Lizenzstruktur strukturiert, auditfest und juristisch abgesichert aufbauen – mit konkreten Tipps für Legal, IT und Einkauf.

.jpg)

Compliance-Scans: Wie Software richtig geprüft wird

Compliance-Scans schützen nur, wenn sie richtig eingesetzt werden. Dieser Artikel zeigt, wie Unternehmen Fehler vermeiden, Ergebnisse richtig interpretieren und Herstellerforderungen abwehren – mit klarer anwaltlicher Strategie für IT-Leitung, Legal und Geschäftsführung.

Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?

Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.