Grunderwerbsteuer und Aufteilung von Nebenleistungen

Juristische Expertise

- Cybercrime & Krypto-Betrug

- AI & Zukunftsrecht

- Steuerrecht & Steuerstrafrecht

- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht

- Datenschutz & Digitalrecht

Grunderwerbsteuer und Aufteilung von Nebenleistungen – Wie Käufer Steuern sparen können

Einleitung

Der Erwerb eines Grundstücks oder einer Immobilie ist nicht nur ein bedeutender rechtlicher Vorgang, sondern auch eine erhebliche steuerliche Entscheidung. Eine der größten Zusatzkosten neben dem eigentlichen Kaufpreis ist die Grunderwerbsteuer. Sie fällt in jedem Bundesland unterschiedlich hoch aus und kann je nach Kaufpreis mehrere zehntausend Euro betragen.

Trotzdem lässt sich die Steuerlast oft reduzieren – legal, transparent und planbar –, wenn der Kaufpreis korrekt aufgeteilt und Nebenleistungen richtig behandelt werden. Fehler in diesem Bereich sind häufig: Manche Käufer zahlen Grunderwerbsteuer auf Beträge, die gar nicht steuerpflichtig wären, etwa auf Inventar, Maschinen oder bewegliche Ausstattung. Andere wiederum unterschätzen die Wirkung von vertraglichen Verpflichtungen, wie Sanierungen oder Erschließungskosten, die steuerlich sehr wohl relevant sind.

Dieser Beitrag erklärt, wie die Grunderwerbsteuer berechnet wird, welche Positionen in die Bemessungsgrundlage gehören und welche Gestaltungsspielräume bestehen, um steuerliche Risiken zu vermeiden.

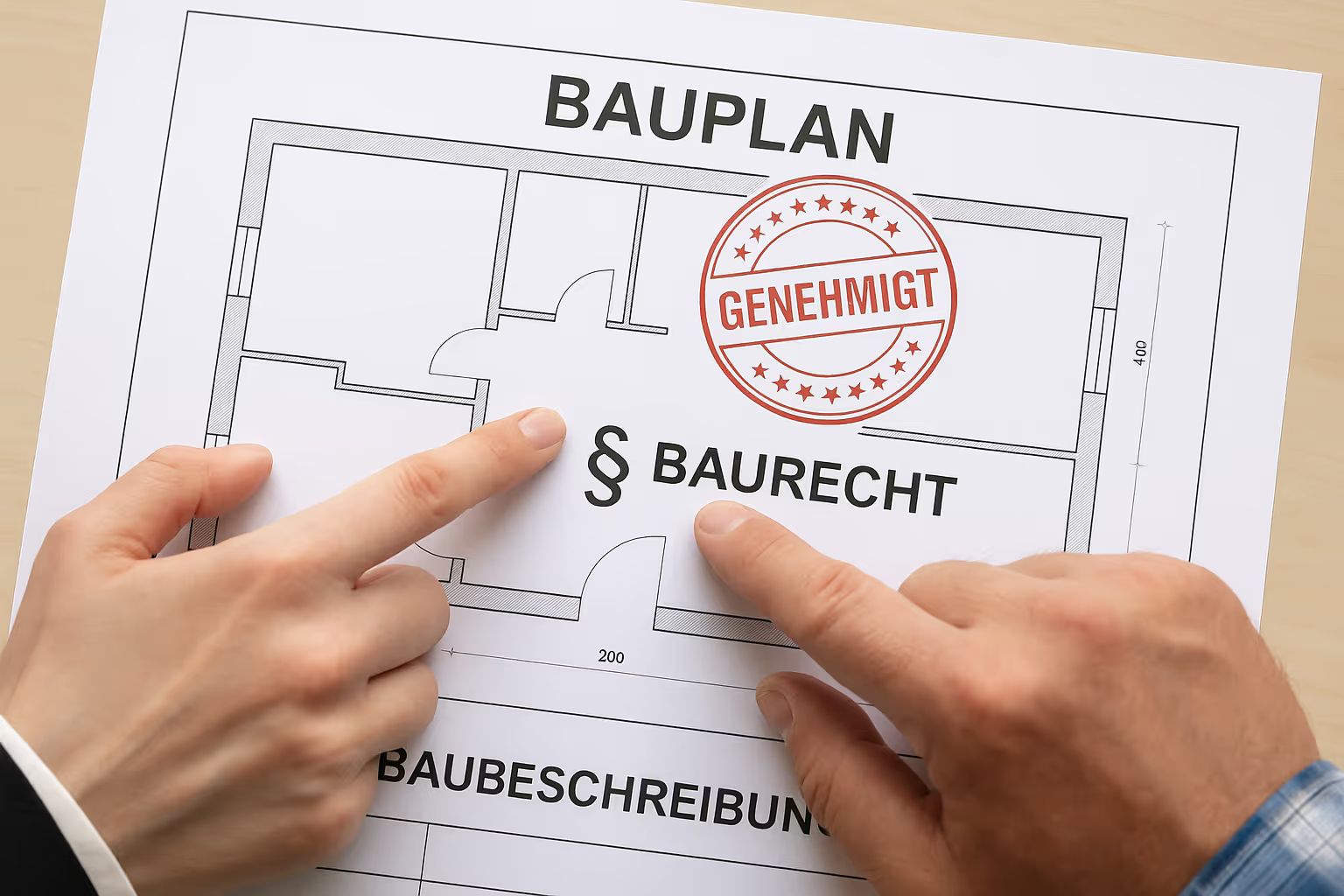

Rechtlicher Rahmen

Die Grunderwerbsteuer richtet sich nach den Vorschriften des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG). Nach § 8 Abs. 1 GrEStG bemisst sich die Steuer nach dem Wert der Gegenleistung, die der Käufer für den Erwerb des Grundstücks erbringt. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG zählt dazu jede Leistung, die wirtschaftlich mit dem Grundstückserwerb verbunden ist – nicht nur der reine Kaufpreis.

Zur Gegenleistung gehören daher:

- der Kaufpreis für das Grundstück und das darauf befindliche Gebäude,

- alle vom Käufer übernommenen Verpflichtungen, etwa zur Sanierung oder Beseitigung von Altlasten,

- Zahlungen an Dritte, wenn diese im wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Erwerb stehen (z. B. an eine Kommune für Baurechtsübertragungen).

Nicht steuerpflichtig sind dagegen Kosten, die nicht Bestandteil der Gegenleistung sind. Dazu gehören:

- Notar- und Grundbuchkosten,

- Maklerprovisionen,

- Finanzierungskosten,

- Aufwendungen für bewegliche Gegenstände, sofern sie im Kaufvertrag getrennt ausgewiesen werden.

Diese Abgrenzung ist entscheidend, weil sie bestimmt, welche Beträge in die Steuerbemessung einfließen. Bereits kleine Formulierungsfehler im Vertrag können über mehrere tausend Euro Steuerlast entscheiden.

Aufteilung des Kaufpreises

Ein zentraler Punkt für die korrekte Steuerberechnung ist die Aufteilung des Kaufpreises. Wird der Preis für Grundstück, Gebäude, Inventar oder Zubehör pauschal genannt, rechnet das Finanzamt in der Regel den gesamten Betrag der Grunderwerbsteuer zu.

Damit das vermieden wird, muss der Kaufvertrag klar zwischen steuerpflichtigen und nicht steuerpflichtigen Komponenten unterscheiden.

Beispielsweise können folgende Positionen gesondert aufgeführt werden:

- Grundstück und Gebäude,

- Zubehör (z. B. fest verbaute Maschinen, Photovoltaikanlagen),

- bewegliche Gegenstände (z. B. Möbel, technische Geräte, Inventar),

- sonstige Leistungen, wie Gutachten oder Erschließungskosten.

Wichtig ist, dass diese Aufteilung realistisch und belegbar ist. Wird der Anteil für Inventar künstlich zu hoch angesetzt, um Steuer zu sparen, kann das Finanzamt den Kaufpreis schätzen und den steuerpflichtigen Anteil erhöhen. Eine sachgerechte Bewertung sollte daher idealerweise durch ein Gutachten oder eine nachvollziehbare Berechnungsgrundlage gestützt werden.

Eine klare Vertragsstruktur bietet doppelte Sicherheit: Sie ermöglicht dem Finanzamt eine transparente Prüfung und schützt Käufer zugleich vor nachträglichen Steuerforderungen.

Nebenleistungen und sonstige Verpflichtungen

Nebenleistungen sind häufig missverstanden. Der Begriff umfasst alle Leistungen, die der Käufer zusätzlich zum Kaufpreis erbringt, um das Grundstück zu erwerben oder nutzen zu können. Hier trennt die Rechtsprechung streng:

Nicht steuerpflichtig sind:

- Notarkosten und Gebühren für die Grundbucheintragung,

- Maklerprovisionen,

- Grunderwerbsteuer selbst,

- Kosten für Finanzierung, Vermessung oder Gutachten.

Steuerpflichtig sind dagegen:

- Zahlungen, die in engem Zusammenhang mit der Eigentumsübertragung stehen,

- Übernahmen von Sanierungs-, Abriss- oder Altlastenverpflichtungen, sofern sie im Kaufvertrag festgelegt sind,

- Erschließungskosten, wenn das Grundstück bereits erschlossen übergeben wird.

Ein klassischer Fehler besteht darin, dass Käufer im Kaufvertrag auch nachgelagerte Verpflichtungen übernehmen, die steuerlich als Teil des Kaufpreises gewertet werden. Dazu gehören etwa Vereinbarungen, künftige Investitionen zu tätigen oder Beschäftigungszusagen zu erfüllen. In solchen Fällen fließt der Wert dieser Verpflichtung in die Steuerbemessung ein – mit erheblichen Mehrkosten.

Gestaltungsmöglichkeiten und steuerliche Optimierung

Die gute Nachricht: Die Grunderwerbsteuer lässt sich rechtssicher optimieren, wenn die vertraglichen Grundlagen sorgfältig gestaltet werden.

1. Bewegliche Gegenstände separat ausweisen:

Wird Inventar, etwa eine Küche, eine Photovoltaikanlage oder ein Maschinenbestand, im Kaufvertrag mit konkretem Wert angegeben, unterliegt dieser Teil nicht der Grunderwerbsteuer. Entscheidend ist, dass die Gegenstände nicht fest mit dem Grundstück verbunden sind.

2. Realistische Bewertung:

Die Aufteilung muss nachvollziehbar bleiben. Überhöhte Werte für Inventar oder Zubehör führen regelmäßig zu Rückfragen des Finanzamts und im Zweifel zu Schätzungen.

3. Altlasten und Erschließung:

Pflichten zur Altlastensanierung gehören zur Gegenleistung, wenn sie vertraglich festgelegt sind. Wird die Pflicht dagegen erst nach dem Kauf übertragen, kann sie aus der Bemessungsgrundlage herausgehalten werden.

4. Frühzeitige steuerliche Abstimmung:

Bei größeren Transaktionen sollte der Vertragsentwurf im Vorfeld mit dem Steuerberater oder direkt mit der Finanzbehörde abgestimmt werden. Viele Finanzämter akzeptieren sachgerechte Aufteilungen, wenn sie plausibel dargelegt sind.

5. Dokumentation:

Gutachten, Bewertungsunterlagen oder Sachverständigenberichte helfen, die Kaufpreisaufteilung zu belegen. Eine gute Dokumentation ist die beste Verteidigung gegen spätere Steuererhöhungen.

Praxisbeispiel

Ein Käufer erwirbt ein bebautes Grundstück für 1.000.000 €. Im Kaufvertrag sind zusätzlich eine Einbauküche im Wert von 25.000 € und Gartenmöbel im Wert von 5.000 € enthalten. Außerdem übernimmt der Käufer eine vertragliche Verpflichtung zur Altlastensanierung im Wert von 50.000 €.

Die korrekte steuerliche Aufteilung lautet:

- Grundstück und Gebäude: 1.000.000 €

- bewegliche Gegenstände (Inventar): –30.000 €

- Altlastensanierung (vertraglich übernommen): +50.000 €

Bemessungsgrundlage: 1.020.000 €

Wäre die Aufteilung im Vertrag nicht enthalten, hätte das Finanzamt die Bemessungsgrundlage mit 1.050.000 € angesetzt – eine Differenz, die bei einem Steuersatz von 6,5 % rund 1.950 € Steuermehrbelastung bedeutet. Dieses Beispiel zeigt, dass selbst kleinere Positionen erhebliche Auswirkungen haben können.

Handlungsempfehlungen für Käufer und Verkäufer

- Vertragliche Klarheit: Kaufverträge sollten die Aufteilung des Kaufpreises eindeutig und nachvollziehbar regeln.

- Frühzeitige Prüfung: Bereits im Entwurf des Kaufvertrags sollte die steuerliche Bewertung berücksichtigt werden.

- Keine nachträglichen Änderungen: Spätere Anpassungen des Kaufpreises oder Zusatzvereinbarungen führen häufig zu Nachforderungen.

- Transparenz gegenüber dem Finanzamt: Plausible und dokumentierte Aufteilungen werden von den Finanzämtern meist akzeptiert.

- Rechtliche Beratung: Eine Abstimmung zwischen Rechtsanwalt, Steuerberater und Notar verhindert Fehler und sorgt für ein stimmiges Gesamtkonzept.

Fazit & Call-to-Action

Die Grunderwerbsteuer ist ein oft unterschätzter Faktor beim Immobilienkauf. Wer die steuerlichen Grundlagen kennt, kann erhebliche Beträge sparen. Eine sachgerechte Aufteilung des Kaufpreises, die korrekte Behandlung von Nebenleistungen und eine transparente Vertragsgestaltung sind der Schlüssel zu einer rechtssicheren und wirtschaftlich vorteilhaften Lösung.

Fehler in der Steuerbemessung sind nachträglich kaum korrigierbar. Deshalb sollte jeder Kaufvertrag vor der Beurkundung steuerlich geprüft werden – das spart nicht nur Geld, sondern verhindert spätere Streitigkeiten mit dem Finanzamt.

Wenn Sie Ihren Grundstückskauf steuerlich optimieren oder bestehende Verträge prüfen lassen möchten, unterstützen wir Sie bei der rechtssicheren Gestaltung.

👉 www.hortmannlaw.com/contact oder ☎ 0160 9955 5525.

Verlinkungsblock

Steuerrecht

Ob Kryptotransaktionen, internationale Einkünfte oder Betriebsprüfungen – steuerrechtliche Fragestellungen werden zunehmend komplexer. Wir unterstützen Privatpersonen, Unternehmer und Investoren bei der steuerrechtlichen Gestaltung, Verteidigung in Steuerverfahren und bei der Vermeidung von Steuerstrafrisiken. Klar. Strategisch. Vorausschauend.

- Abfindung optimal gestalten

https://www.hortmannlaw.com/articles/abfindung-optimal-gestalten - AML und ART – Drei Buchstaben, zwei Welten, ein gemeinsames Problem

https://www.hortmannlaw.com/articles/aml-art-drei-buchstaben-zwei-welten-ein-gemeinsames-problem - Beteiligungen an Personengesellschaften im Nachlass – Schnittstelle von Erb- und Steuerrecht

https://www.hortmannlaw.com/articles/erbengemeinschaft-personengesellschaft-steuerrecht-anwalt - Dividendenfreistellung nach EU-Recht – Was Unternehmen wissen müssen

https://www.hortmannlaw.com/articles/dividendenfreistellung-eu-recht - Fehler im Steuerbescheid – was jetzt?

https://www.hortmannlaw.com/articles/fehler-im-steuerbescheid-was-jetzt - Grunderwerbsteuer und Aufteilung von Nebenleistungen

https://www.hortmannlaw.com/articles/grunderwerbsteuer-grundstueckskauf - Internationale Steuerfragen – Doppelbesteuerungsabkommen, Verrechnungspreise und Auslandskonten

https://www.hortmannlaw.com/articles/internationale-steuerfragen-doppelbesteuerungsabkommen-verrechnungspreise-und-auslandskonten - Kapitalanlagen richtig versteuern – Tipps für Privatanleger

https://www.hortmannlaw.com/articles/kapitalanlagen-richtig-versteuern - Krypto-Verluste und Betrugsfälle - Tücken bei privaten Veräußerungen

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-verluste-und-betrugsfalle-tucken-bei-privaten-verausserungen - Nießbrauch und Steuern – So vermeiden Sie teure Schenkungen

https://www.hortmannlaw.com/articles/steuerfalle-niessbrauch-schenkung - Steuerfalle „Liebhaberei“ – Wenn das Hobby zur Kostenfalle wird

https://www.hortmannlaw.com/articles/steuerfalle-liebhaberei - Steuerliche Vorteile gemeinnütziger Stiftungen

https://www.hortmannlaw.com/articles/steuerliche-vorteile-gemeinnutziger-stiftungen - Steuern & Kryptowährungen – Was ist zu beachten?

https://www.hortmannlaw.com/articles/steuern-kryptowahrungen-was-ist-zu-beachten - Steuern sparen mit Verlustverrechnung – Neues BMF-Schreiben erklärt, was gilt

https://www.hortmannlaw.com/articles/verlustverrechnung-bmf-schreiben - Steuern umgehen? Warum Sie Beihilfe zur Steuerhinterziehung vermeiden sollten

https://www.hortmannlaw.com/articles/beihilfe-steuerhinterziehung-vermeiden - Steuersparmodell oder Steuerfalle? – Verrechnungsgrenzen bei Vermietung beachten

https://www.hortmannlaw.com/articles/steuersparmodell-vermietung-verluste - Wahl der Unternehmensform – steuerliche Auswirkungen für digitale Startups

https://www.hortmannlaw.com/articles/wahl-unternehmensform-startup - Zuschlagsverbot und einstweiliger Rechtsschutz – Verfahren stoppen in letzter Minute

- https://www.hortmannlaw.com/articles/zuschlagsverbot-vergabe

Das könnte Sie auch interessieren

Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.

.jpg)

Die digitale Aktie 2025: Anwalt erklärt Tokenisierung, eWpG, MiCA-Abgrenzung & Kapitalmarktpflichten

Digitale Aktien und Security Tokens werden durch eWpG, MiFID II und technische Registersysteme zu vollwertigen Kapitalmarktinstrumenten. Dieser Aufsatz zeigt Startups und Emittenten, wie Tokenisierung funktioniert, wie Security Tokens von MiCA-Kryptoassets abzugrenzen sind und welche Chancen, Risiken und Compliance-Pflichten damit verbunden sind.

.jpg)

Krypto Betrug, Anlagebetrug & Love Scam – Domatik Transaktionsmuster, Haftung Bank und Wege zum Geld zurück (Teil 1 der Muster-Serie)

Transaktionsmuster gehören zu den zentralen juristischen Nachweispunkten im Krypto Betrug. Banken müssen auffällige, atypische oder risikobehaftete Zahlungsabläufe erkennen, prüfen und gegebenenfalls stoppen. Wenn diese Pflicht verletzt wird, kann die Bank trotz TAN-Eingaben oder Kundenbestätigungen haften. Dieser Artikel erklärt, wie Transaktionsmuster technisch entstehen, wie sie forensisch gesichert werden und warum sie bei Krypto Betrug, Anlagebetrug und Love Scam die stärksten Hebel für Schadensersatz und „Geld zurück“-Ansprüche gegen Banken und Zahlungsdienstleister sind.

.jpg)

Nachbarschaftsstreitigkeiten beilegen – Mediation und gerichtliche Wege - Anwalt hilft

Bevor der Konflikt eskaliert, lohnt sich Mediation. Der Beitrag zeigt außergerichtliche Lösungswege, wann Klage sinnvoll ist und wie gerichtliche Vergleiche Kosten sparen.

Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?

Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.