On-Chain-Ermittlungen bei Krypto-Betrug – wie Anwalt und Forensik DeFi-Hacks aufklären

Juristische Expertise

- Cybercrime & Krypto-Betrug

- AI & Zukunftsrecht

- Steuerrecht & Steuerstrafrecht

- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht

- Datenschutz & Digitalrecht

On-Chain-Ermittlungen bei Krypto-Betrug – wie Anwalt und Forensik DeFi-Hacks aufklären

On-Chain-Ermittlungen bei Krypto-Betrug: Anwalt erklärt, wie Forensik Wallets, Mixer und Smart Contracts aufspürt, Beweise sichert und Täter identifiziert.

I. Einleitung – Vom anonymen Transfer zum digitalen Tatort

Krypto-Betrug ist längst kein Nischendelikt mehr. Innerhalb weniger Sekunden wechseln digitale Vermögenswerte in Wallets auf der ganzen Welt.

Doch die Blockchain – oft als Synonym für Anonymität missverstanden – speichert jede Bewegung, jede Signatur, jeden Token.

Für erfahrene Ermittler und spezialisierte Anwälte ist sie kein Schleier, sondern ein Tatort: öffentlich, dauerhaft, prüfbar.

Die Kunst liegt darin, diesen Tatort juristisch zu lesen.

II. Was bedeutet „On-Chain-Ermittlung“?

Der Begriff beschreibt die forensische Analyse einer Blockchain – also aller Transaktionen, Adressen und Smart-Contract-Interaktionen, die dort gespeichert sind.

Der Ermittler greift nicht auf private Server zu, sondern wertet ausschließlich öffentliche, unveränderliche Datensätze aus.

Damit bewegt sich die Analyse innerhalb des Rahmens der §§ 94 ff. StPO: eine zulässige Sicherung von Spuren, die bereits existieren.

Sie ist keine heimliche Überwachung, sondern eine digitale Spurensuche im offenen Raum.

III. Juristische Grundlagen – von der Spur zur Beweiserhebung

1. Eingriffsbefugnisse

Die rechtlichen Instrumente stammen aus der klassischen Strafprozessordnung:

- § 100a ff. StPO – Telekommunikations- und Datenüberwachung;

- § 73 StGB – Einziehung von Tatmitteln, auch digital;

- § 111e StPO – Sicherstellung und Beschlagnahme virtueller Werte.

Damit kann die Staatsanwaltschaft Wallets einfrieren, Exchanges zur Herausgabe verpflichten und Daten als Beweise sichern.

Private Sachverständige dürfen die Blockchain auswerten, solange sie keine fremden Datenbanken kompromittieren (§ 303b StGB).

2. Beweismittelbegriff

Die Blockchain ist kein Dokument im klassischen Sinn, sondern eine digitale Vermögensspur.

Sie verbindet Tat – Täuschung – Vermögensabfluss in einem kontinuierlichen Datensatz.

Gerichte werten sie als Augenscheinsbeweis oder sachverständigen Beweis (§ 244 Abs. 3 Nr. 2 StPO).

Voraussetzung ist, dass der Hash-Wert der geprüften Transaktion mit dem offiziellen Netzwerkzustand übereinstimmt.

IV. Technische Werkzeuge der Forensik

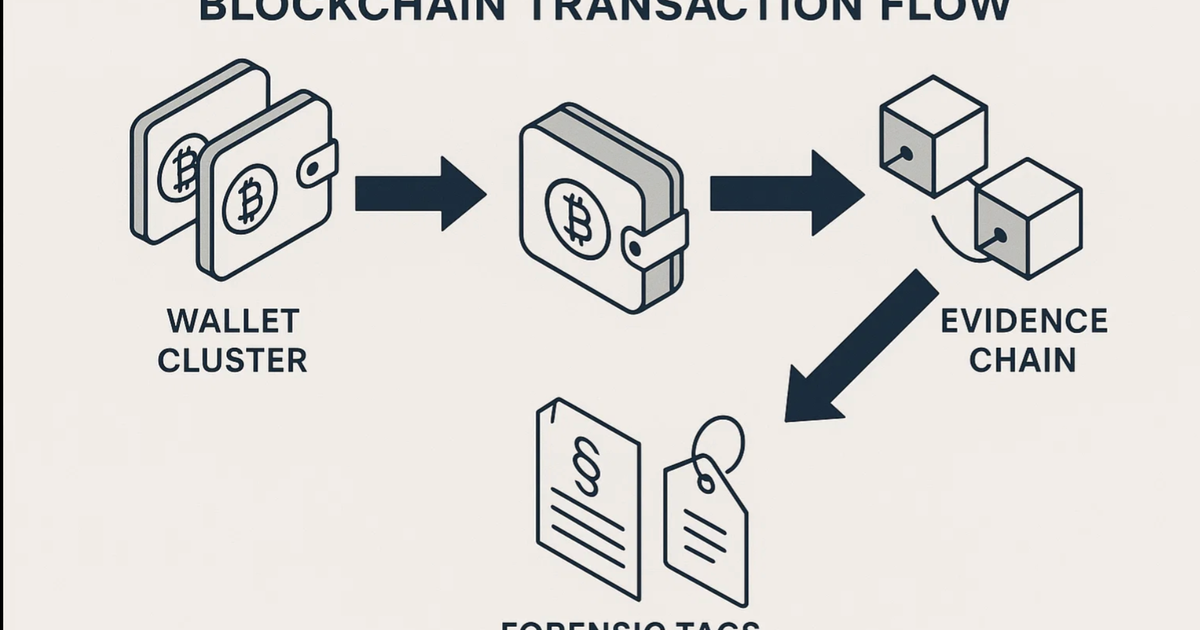

Forensiker nutzen spezialisierte Software wie Chainalysis Reactor, TRM Labs, GraphSense oder PeckShield Alert.

Damit lassen sich:

- Wallets zu Clustern verbinden,

- Transaktionspfade über mehrere Chains verfolgen,

- Geldflüsse zu Börsen oder Mischdiensten erkennen.

Die so entstehenden Flussdiagramme dienen Anwälten als visuelle Beweisführung – ähnlich wie Kontoauszüge bei Banken.

V. Die Rolle des Anwalts in der Beweisarchitektur

Der Anwalt ist Übersetzer zwischen Technik und Strafprozess.

Er ordnet jede Transaktion juristisch ein, prüft, ob ein Anfangsverdacht (§ 152 Abs. 2 StPO) besteht, und entscheidet, ob ein Ermittlungsverfahren oder eine Privatklage eingeleitet wird.

Er erstellt einen Beweisantrag, legt den Gutachter fest und sichert, dass alle Daten mit Zeitstempel und Hash-Wert dokumentiert sind.

Ohne diese juristische Struktur verliert auch die beste Forensik ihren Beweiswert.

VI. Beweiswürdigung vor Gericht

Gerichte wenden § 261 StPO an – die freie Beweiswürdigung.

Sie akzeptieren Blockchain-Beweise, wenn der technische Weg transparent ist.

Fehlt diese Dokumentation, drohen Beweisverwertungsverbote.

Deshalb gehört zu jeder Einreichung:

- Hash-Protokoll,

- Beschreibung der Methodik,

- Sachverständigengutachten.

Ein sauber strukturierter On-Chain-Report kann so belastbar sein wie eine Bankbestätigung.

VII. Grenzen der Ermittlung

Täter verschleiern Spuren über Peelchains, DEX-Swaps und Privacy Coins.

Trotzdem bleibt der Rückschluss möglich, sobald Tokens in den regulierten Bereich gelangen.

Nach § 43 GwG müssen Plattformen jede verdächtige Transaktion melden – ein zentraler Hebel für die forensische Arbeit.

Unzulässig ist dagegen der Einsatz von Exploits oder „Hack-Backs“ durch Privatgutachter:

Die Grenze verläuft dort, wo die Datenerhebung selbst Straftatbestände erfüllt (§ 303b StGB).

VIII. Forensische Fallstrategie

- Beweissicherung – Wallet-Adressen, Hashes, Screenshots, Explorer-Einträge.

- Kausalkette – Täuschung → Überweisung → Empfänger-Wallet.

- Verknüpfung mit realen Akteuren – über Exchanges, KYC-Daten, IP-Adressen.

- Antrag auf Beschlagnahme – § 111c StPO, wenn Vermögenswerte greifbar sind.

- Adhäsionsantrag – § 406 StPO zur Geltendmachung des Schadens im Strafverfahren.

Damit entsteht ein geschlossenes juristisches und technisches Verfahren.

IX. Praxisbeispiel: Der Balancer-Hack 2025

Beim Angriff auf den DeFi-Aggregator Balancer wurden rund 111 Millionen € entwendet.

Die Täter nutzten Preis-Oracles, um Token-Werte künstlich zu manipulieren.

Über On-Chain-Analysen konnte nachgewiesen werden, dass dieselbe Wallet bereits an früheren Exploits beteiligt war.

Der Beweiswert lag darin, dass die Transaktionssignaturen identisch waren – ein eindeutiger Fingerabdruck.

Juristisch war die Täuschungshandlung nach § 263 StGB erfüllt; der Vermögensnachteil wurde über den Token-Abfluss dokumentiert.

X. Internationale Rechtshilfe und Kooperation

Weil viele Börsen außerhalb der EU sitzen, wird über MLAT-Abkommen (Mutual Legal Assistance Treaty) kooperiert.

Die deutsche Staatsanwaltschaft kann nach Art. 57 VO (EU) 2018/1805 Vermögenssperren beantragen.

Private Forensiker liefern dazu Graph-Analysen; der Anwalt übersetzt sie in rechtlich belastbare Rechtshilfeersuchen.

XI. Die Verteidigung – wenn der Mandant zur Zielperson wird

Nicht selten geraten Unschuldige ins Visier, etwa weil ihre Wallet eine Zwischenstation war.

Dann gilt:

- Sofortige anwaltliche Stellungnahme an die Staatsanwaltschaft mit Nachweis der fehlenden Verfügungsmacht,

- Antrag auf Aufhebung der Beschlagnahme (§ 111d StPO),

- ggf. Gegengutachten zur Widerlegung der Forensik.

Das erfordert dieselbe technische Kompetenz wie die Anklageseite.

Nur wer die Funktionsweise von Smart Contracts und Swaps versteht, kann eine falsche Zuweisung anfechten.

XII. Digitale Beweissicherung im Spannungsfeld von Datenschutz und Beweisnot

Das Sammeln und Speichern von Wallet-Daten kann in Konflikt mit der DSGVO treten.

Erlaubt ist die Verarbeitung, wenn sie „zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche“ erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Ein Anwalt dokumentiert diesen Zweck, um den Beweis nicht durch Datenschutzverstöße zu gefährden.

Hier gilt: Legalität der Ermittlung = Verwertbarkeit des Beweises.

XIII. Beweiskette und Nachweispflicht

Das BMF-Schreiben vom 06.03.2025 verpflichtet Steuerpflichtige, Transaktionsdaten sechs Jahre aufzubewahren (§ 147 AO).

Diese Pflicht wirkt sich indirekt auch strafprozessual aus: Sie ermöglicht eine lückenlose Rekonstruktion.

Die Beweiskette ist damit nicht nur technisch, sondern auch rechtlich abgesichert – ein Beispiel, wie Steuer- und Strafrecht einander ergänzen, ohne sich zu überschneiden.

XIV. Risiken für Ermittler und Gutachter

Wer im Ermittlungsprozess unzulässig Daten extrahiert oder manipuliert, kann selbst strafbar werden (§ 202a, § 303b StGB).

Auch Anwälte müssen sich an das Verbot der Selbsthilfe halten: keine verdeckten Zugriffe, kein „Hacken zum Beweis“.

Zulässig bleibt jedoch die Nutzung frei zugänglicher Daten – die Blockchain selbst ist kein geschütztes System.

XV. Strategische Kombination von Straf- und Zivilverfahren

Die erfolgreichsten Fälle werden parallel geführt:

Strafrechtlich zur Aufklärung, zivilrechtlich zur Vermögenssicherung.

Die Strafanzeige liefert die Ermittlungsbasis; der Zivilprozess sichert die Auszahlung.

Beide Verfahren stützen sich auf dieselbe On-Chain-Beweiskette – ein Beispiel für prozessuale Synergie.

XVI. Schlussbetrachtung

Die Blockchain ist das transparenteste Buch der Welt.

Wer sie lesen kann, braucht weder Geständnis noch Kontoauszug.

Für Opfer von Krypto-Betrug ist sie Chance und Herausforderung zugleich:

Chance, weil jede Spur ewig bleibt; Herausforderung, weil nur spezialisierte Anwälte sie in rechtlich verwertbare Form bringen können.

Die Zukunft des Strafrechts im digitalen Finanzraum wird nicht mehr auf Papier entschieden, sondern on-chain.

Call-to-Action

Kostenloses Beratungsgespräch:

Sind Sie von einem Krypto-Betrug oder DeFi-Hack betroffen?

Kontaktieren Sie Rechtsanwalt Max Nikolas Mischa Hortmann unter 📞 0160 9955 5525 oder über

hortmannlaw.com/contact

🔗 Mehr zum Thema Krypto-Betrug, DeFi und digitale Forensik

Vertiefende Beiträge aus der DeFi-Serie

- Smart-Contract-Fehler – Anwalt über Ermittlungsgrenzen und Beweise

- Love-Scam 3.0 – Krypto-Betrug über DeFi-Plattformen

- Geldwäsche & DeFi – rechtliche Pflichten und FIU-Meldungen

- Smart-Contract-Haftung – Verantwortung bei Fehlern im Code

- Steuerliche Behandlung von DeFi-Verlusten nach Krypto-Betrug

- Plattform-Verantwortung bei Krypto-Betrug – DAO und Haftung

- DeFi-Compliance & Datenschutz – DSGVO-Risiken im Krypto-Recht

- Incident Response – Meldepflichten nach DeFi-Hack

- Internationale Zuständigkeit bei DeFi-Betrug – Gerichtsverfahren

- Krypto-Betrug nachweisen – anwaltliche Forensik-Checkliste

- DeFi-Risiken erkennen – Anwalt warnt vor neuen Betrugsformen

- Zukunft des DeFi-Rechts – MiCA und DAC8

Verwandte Themen aus anderen Clustern

- Mandantenschutz durch Kanzlei-Detektei-Kooperation bei Betrugsmaschenl

- Love Scam und Datenmissbrauch – DSGVO-Schadensersatz für Opfer

- Schufa-Eintrag nach Krypto-Betrug – rechtliche Strategien

- Plattformverantwortlichkeit und Compliance im Krypto-Bereich

- DSGVO-Anfrage als Risiko – was Unternehmen beachten müssen

- Datenschutz und KI – DSGVO-Anforderungen für Start-ups

- Fehlende Regulierung der Sexarbeit – Kontrollverlust des Staates

Das könnte Sie auch interessieren

Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.

.jpg)

Haftung der Bank bei Krypto-Betrug & Anlagebetrug – Anwalt Leitfaden 2026 zur Bankenklage

Wann haftet eine Bank trotz autorisierter Überweisung? Der Leitfaden 2026 erklärt die dogmatischen Schwellen für Bankenklagen nach Krypto-, Anlage- und Love-Scam.

.jpg)

BitBox, MetaMask, Trust Wallet: Krypto-Betrug ohne Hack und ohne Phishing

Anlagebetrug mit BitBox, MetaMask und Trust Wallet: Kein Hack, keine Phishing-Masche – sondern täuschungsbedingte Eigenüberweisungen. Jetzt einordnen.

.jpg)

Krypto Betrug Geld zurück? Binance, Crypto.com, Coinbase – Chancen, Freeze, rechtliche Schritte

Nach einem Krypto-Betrug ist das Vermögen nicht automatisch verloren. Der Beitrag erklärt, wann Börsen wie Binance, Crypto.com oder Coinbase eingebunden werden können, welche Sicherungsmaßnahmen realistisch sind und welche Versprechen unseriös sind.

Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?

Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.