Cookie-Banner, Mitarbeiterüberwachung und Datenherausgabe - Compliance an den Schnittstellen

Juristische Expertise

- Cybercrime & Krypto-Betrug

- AI & Zukunftsrecht

- Steuerrecht & Steuerstrafrecht

- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht

- Datenschutz & Digitalrecht

Cookie-Banner, Mitarbeiterüberwachung und Datenherausgabe - Compliance an den Schnittstellen

Datenschutz endet nicht an den Grenzen der DSGVO. In der Praxis überschneidet er sich mit Wettbewerbsrecht, Arbeitsrecht, Zivilprozessrecht sowie Steuer- und Strafrecht. Für Unternehmen heißt das: Compliance muss ganzheitlich gedacht werden.

In diesem Beitrag beleuchten wir vier besonders praxisrelevante Schnittstellen:

- Cookies und Tracking – wo DSGVO und UWG gleichzeitig greifen,

- Mitarbeiterüberwachung und IT-Sicherheit – die Pflichten des Arbeitgebers im Arbeitsverhältnis,

- Digitales Beweisrecht – wenn E-Mails und Chats vor Gericht landen,

- Datenherausgabe an Behörden – und wie sich DSGVO mit Steuer- und Strafverfolgung verzahnt.

Weiterführende Inhalte

Digitale Risiken verstehen – diese drei Leitartikel zeigen, wie tief KI, Marketing und Betrug heute ineinandergreifen und welche Rechte Betroffene haben.

KI-Entscheidungssysteme in Apps – Haftung, Transparenz und Pflichten für Startups

www.hortmannlaw.com/articles/anwalt-ki-apps-startup-haftung

Kurzbeschreibung: Dieser Artikel erklärt, wann KI-Apps rechtlich reguliert sind, welche Transparenz- und Kontrollpflichten bestehen und wie Startups ihre KI-Systeme rechtskonform entwickeln und überwachen.

KI-Marketing & KI-Content – Risiken für Agenturen und Startups

www.hortmannlaw.com/articles/anwalt-ki-marketing-content-haftung

Kurzbeschreibung: Ob KI-generierte Texte, Bilder oder automatisierte Kampagnen – dieser Beitrag zeigt die wichtigsten urheberrechtlichen, datenschutzrechtlichen und lauterkeitsrechtlichen Risiken für Agenturen und kreative Unternehmen.

KI-Betrug, Love Scam & Krypto-Scams – moderne Täuschungsmethoden und Opferrechte

www.hortmannlaw.com/articles/anwalt-ki-betrug-love-scam-krypto-beweise

Kurzbeschreibung: Dieser Leitfaden beleuchtet, wie KI-Chatbots, Deepfakes und Wallet-Routings Betrugsmodelle verstärken, und zeigt, welche Ansprüche Opfer gegen Plattformen, Exchanges und Zahlungsdienste haben.

Datenschutz und Wettbewerbsrecht: Cookie-Banner & Tracking

Nahezu jede Website setzt heute Cookies oder ähnliche Tracking-Technologien ein – für Analyse, Werbung oder externe Dienste. Rechtlich gilt: Alles, was nicht technisch notwendig ist, braucht eine aktive Einwilligung des Nutzers. Wer dagegen verstößt, riskiert nicht nur Ärger mit der Datenschutzaufsicht, sondern auch Abmahnungen von Wettbewerbern.

Datenschutzrechtliche Grundlage

- Opt-in-Pflicht: Für nicht notwendige Cookies ist eine informierte Zustimmung des Nutzers erforderlich.

- Rechtsgrundlage: ePrivacy-Richtlinie der EU, in Deutschland umgesetzt durch das TTDSG.

- Praxis: Cookie-Banner sind Standard – sie müssen aber transparent gestaltet sein.

Verbindung zum Wettbewerbsrecht

- Datenschutzvorschriften gelten als Marktverhaltensregeln.

- Verstöße können als Wettbewerbsverstöße verfolgt werden.

- BGH-Urteil: Bestimmungen der DSGVO stehen Abmahnungen durch Wettbewerber nicht entgegen.

- Folge: Konkurrenten oder Verbraucherschutzverbände können Unterlassungsklagen erheben.

Risiken für Unternehmen

- Abmahnungen wegen fehlender oder fehlerhafter Cookie-Banner.

- Gerichtsverfahren, wenn in der Datenschutzerklärung falsche oder unvollständige Angaben stehen.

- Imageverlust, wenn Kunden mangelnde Transparenz bemerken.

Praxis-Tipps

- Cookie-Banner korrekt implementieren: kein voreingestelltes „Ja“, klare Ablehnen-Optionen und verständliche Auswahlmöglichkeiten.

- Datenschutzhinweise vollständig, transparent und gut auffindbar bereitstellen.

- Bei Werbemaßnahmen wie E-Mail-Marketing oder Telefonwerbung stets auch das UWG (§ 7 UWG) prüfen.

Fazit: Datenschutzverstöße sind nicht nur ein Fall für Behörden – sie sind auch Wettbewerbsrecht. Wer Cookie-Banner und Tracking sauber umsetzt, schützt sich vor Bußgeldern und Abmahnungen und kann Datenschutz sogar als Wettbewerbsvorteil nutzen.

Datensicherheit im Arbeitsverhältnis: Arbeitgeberpflichten und Mitarbeiterüberwachung

Im Arbeitsalltag treffen Datenschutz und Arbeitsrecht unmittelbar aufeinander. Arbeitgeber tragen die Verantwortung, die Daten ihrer Beschäftigten zu schützen – gleichzeitig brauchen sie bestimmte Informationen, um Abläufe effizient und sicher zu gestalten. Damit wird Datensicherheit zur Führungsaufgabe, die aber auch jeden Mitarbeiter betrifft.

Mitarbeiterüberwachung – rechtlich hochsensibel

- Privatsphäre wahren: Eine heimliche oder grundlose Überwachung ist unzulässig. Beschäftigte haben auch am Arbeitsplatz Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre.

- Rechtfertigung erforderlich: Überwachung ist nur erlaubt, wenn ein legitimer Zweck vorliegt und keine milderen Mittel zur Verfügung stehen.

- Mitbestimmungspflicht: In Betrieben mit Betriebsrat gilt § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG – ohne Zustimmung des Betriebsrats dürfen keine technischen Einrichtungen eingeführt werden, die Verhalten oder Leistung überwachen.

- Praxisbeispiele:

- Unverhältnismäßig: pauschale Aufzeichnung aller Tastatureingaben.

- Zulässig: gezielte Videoüberwachung bei konkretem Verdacht auf Pflichtverletzungen, z. B. bei Inventurdifferenzen – allerdings nur nach vorheriger Ankündigung.

IT-Sicherheit als Arbeitgeberpflicht

- Technische Maßnahmen: Passende Zugriffsrechte, regelmäßige Updates und Backups sind Pflicht.

- Organisatorische Maßnahmen: Mitarbeiterschulungen, z. B. zum Erkennen von Phishing-Angriffen.

- Arbeitsrechtliche Folgen: Kommt es zu Sicherheitsvorfällen durch Fehlverhalten von Mitarbeitern, können Abmahnung oder Kündigung nur dann rechtmäßig sein, wenn Pflichten vorher klar kommuniziert und nachweislich verletzt wurden.

Besondere Herausforderungen im Homeoffice

- Datenschutz auch zu Hause: Keine Einsicht Dritter in Unterlagen, sichere WLAN-Verbindungen, keine nicht autorisierten Cloud-Dienste.

- Homeoffice-Richtlinien: Klare Vorgaben schaffen, die Technik und Organisation abdecken.

- Grenze zur Privatsphäre: Arbeitgeber dürfen nicht ohne Weiteres Überwachungssoftware installieren oder private Umgebungen kontrollieren. Transparenz und offene Kommunikation sind entscheidend.

Fazit: Arbeitgeber müssen den Spagat zwischen Sicherheit und Privatsphäre meistern. Nur mit klaren Regeln, technischen Schutzmaßnahmen und einer offenen Kommunikation lassen sich rechtliche Risiken vermeiden – und Vertrauen im Betrieb sichern.

Digitales Beweisrecht: E-Mails und Chat-Protokolle im Gerichtsverfahren

In modernen Prozessen zählen digitale Beweismittel wie E-Mails, Chat-Verläufe oder elektronische Dokumente längst zum Alltag. Sie können entscheidend sein, wenn es um Kündigungen, Vertragsstreitigkeiten oder Pflichtverletzungen geht. Gleichzeitig stellen sie Unternehmen vor die Herausforderung, Beweise rechtssicher zu sichern und Persönlichkeitsrechte zu wahren.

Zulässigkeit digitaler Beweise

- Unternehmen dürfen Kommunikationsdaten sichern und vorlegen, wenn ein berechtigtes Interesse besteht.

- Beispiel: Ein Arbeitgeber kann eine Kündigung auf Beleidigungen stützen, die ein Mitarbeiter in einer betrieblichen Chat-Gruppe geäußert hat.

- Aber: Beweise müssen rechtmäßig erlangt sein. Werden sie durch verbotene Überwachung gewonnen, ist die Verwertung rechtlich riskant.

- Gerichte entscheiden im Einzelfall: Oft wird bei schwerem Fehlverhalten der Verstoß gegen Datenschutzregeln weniger stark gewichtet – dennoch bleibt das Risiko.

DSGVO als Beweisquelle

- Auch Arbeitnehmer oder Privatpersonen können über Art. 15 DSGVO Zugang zu Daten erhalten, die sie in Prozessen nutzen.

- Beispiel: Ein Arbeitnehmer kann Einsicht in E-Mails verlangen, in denen über ihn kommuniziert wurde – und diese in einem Kündigungsschutzprozess einsetzen.

- Unternehmen müssen Auskunftsanfragen ernst nehmen und rechtlich prüfen, bevor sie Daten herausgeben.

Integrität und Beweiskraft

- Problem: Screenshots und Ausdrucke können leicht manipuliert werden.

- Empfehlung: zusätzliche Nachweise nutzen, z. B. Server-Logs, vollständige E-Mail-Header oder Zeugenaussagen.

- Wichtig: eine saubere E-Mail-Archivierung und klare Aufbewahrungsrichtlinien.

- Aufbewahrungsfristen beachten:

- DSGVO verlangt Datenlöschung, wenn sie nicht mehr erforderlich sind.

- Handels- und Steuerrecht schreibt Aufbewahrung von 6 bzw. 10 Jahren vor.

- Unternehmen müssen hier eine Balance finden.

Fazit: Digitale Beweise sind heute unverzichtbar, müssen aber sorgfältig gesichert und eingesetzt werden. Unternehmen brauchen klare Prozesse, um Authentizität und Rechtmäßigkeit sicherzustellen – andernfalls drohen Beweisprobleme oder sogar Sanktionen wegen Datenschutzverstößen.

Schnittstellen zu Steuer- und Strafrecht: Datenweitergabe an Behörden

Ob Finanzamt, Strafverfolgungsbehörde oder Zivilgericht – immer häufiger verlangen staatliche Stellen digitale Daten von Unternehmen. Für die Praxis bedeutet das: Datenschutzpflichten und staatliche Informationsansprüche müssen in Einklang gebracht werden.

Rechtsgrundlagen für die Herausgabe

- DSGVO erlaubt Datenweitergabe, wenn eine rechtliche Verpflichtung besteht (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) oder Maßnahmen im öffentlichen Interesse erfolgen (lit. e).

- Beispiele:

- Durchsuchungsbeschluss oder richterliche Anordnung,

- gesetzliche Meldepflichten (z. B. ans Finanzamt),

- Vorlagebeschluss im Zivilprozess.

- Wichtig: Liegt eine gültige Anordnung vor, ist die Herausgabe Pflicht. Datenschutz kann hier nicht als Blockadegrund dienen.

Praktische Prüfung im Einzelfall

- Form und Umfang prüfen:

- Gibt es einen schriftlichen Beschluss?

- Welche Daten genau sind gefordert?

- Herausgabe sollte auf das notwendige Maß beschränkt bleiben.

- Benachrichtigung von Betroffenen:

- Grundsätzlich Informationspflicht nach DSGVO.

- Ausnahme: wenn Behörde Geheimhaltung verlangt oder Ermittlungen gefährdet würden.

- Oft informiert die Behörde selbst, z. B. im Strafverfahren über Akteneinsicht.

Proaktive Zusammenarbeit

- Kooperation kann vorteilhaft sein, etwa bei internen Verdachtsfällen (Korruption, Datenmissbrauch).

- Beispiel: Anzeige bei Datendiebstahl und Übergabe von Beweismaterial.

- Empfehlung: Externe Experten hinzuziehen und im Zweifel frühzeitig selbst aktiv werden (Selbstanzeige, Meldung).

Grenzüberschreitende Konflikte

- US-CLOUD Act: US-Behörden können Zugriff auf Daten bei US-Providern verlangen – auch wenn die Daten in Europa liegen.

- Problem: Unternehmen geraten zwischen die Fronten von EU-Recht und ausländischen Vorschriften.

- Empfehlung: Unbedingt rechtliche Beratung einholen, um keine Pflichtverletzungen zu riskieren.

Fazit & Call-to-Action – Compliance beginnt an den Schnittstellen

Datenschutz ist kein isoliertes Regelwerk, sondern das Fundament rechtssicherer Unternehmensführung.

An den Schnittstellen zu Arbeitsrecht, Wettbewerbsrecht, IT-Sicherheit und Strafrecht entscheidet sich, ob ein Unternehmen Datenschutz lebt – oder nur verwaltet.

Cookie-Banner, Mitarbeiterüberwachung und Datenweitergabe sind dabei keine technischen Details, sondern juristische Risikozonen.

Wer hier sauber arbeitet, schützt nicht nur Daten, sondern Vertrauen, Reputation und wirtschaftliche Stabilität.

Wie hoch die Kosten einer Datenpanne wirklich sein können, zeigt der Beitrag

„Was kostet eigentlich eine Datenschutzverletzung?“.

Vertiefend lesen Sie auch:

Künstliche Intelligenz (KI) und Digitales Recht

Die rasante Entwicklung von KI-Systemen stellt Recht und Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Ob Produkthaftung, Datenschutz, Urheberrecht oder regulatorische Anforderungen wie der AI Act – wir beraten Unternehmen und Entwickler bei der rechtssicheren Gestaltung und dem verantwortungsvollen Einsatz von KI-Technologien.

- A bis Z für Digital Creator: Die wichtigsten Red Flags und wie du sie vermeidest (Teil 2)

https://www.hortmannlaw.com/articles/vertragsfallen-fur-musiker - AI Act Zertifizierungspflicht

https://www.hortmannlaw.com/articles/ai-act-zertifizierungspflicht - Abmahnwelle durch KI-generierte Inhalte

https://www.hortmannlaw.com/articles/abmahnwelle-durch-ki-generierte-inhalte - Coldmailing legal absichern – So bleiben Kaltakquise-E-Mails rechtskonform

https://www.hortmannlaw.com/articles/coldmailing-legal-absichern - Dataset-Governance & Auditfähigkeit: Rechtssicherheit im KI-Training

https://www.hortmannlaw.com/articles/dataset-governance-auditfahigkeit-rechtssicherheit-im-ki-training - Exklusivitätsklauseln in Modelverträgen

https://www.hortmannlaw.com/articles/exklusivitatsklauseln-in-modelvertragen - Fehlfunktionen von KI-Systemen als Haftungsfalle

https://www.hortmannlaw.com/articles/fehlfunktionen-von-ki-systemen-als-haftungsfalle - Finanzierung & Kapitalbeschaffung für KI-Start-ups

https://www.hortmannlaw.com/articles/finanzierung-kapitalbeschaffung-ki-start-ups - Gesellschaftsformen und Gründung von KI-Start-ups: Ein Leitfaden für Gründer

https://www.hortmannlaw.com/articles/grundung-ki-startup - Haftung und Compliance im KI-Bereich

https://www.hortmannlaw.com/articles/haftung-und-compliance-im-kl-bereich - Internationale Expansion von KI-Start-ups: Rechtliche Fallstricke und Chancen

https://www.hortmannlaw.com/articles/internationale-expansion-ki - KI Musikrecht in der Praxis

https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-musikrecht-praxis - KI und Recht - Trainingsdaten, Produkthaftung und Einsatz im Unternehmen

https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-und-recht-trainingsdaten-produkthaftung-und-einsatz-im-unternehmen - KI-Spezial – Teil II – Fragmentierte Kontrolle – juristische Resonanzarchitektur gegen maschinelle Lesbarkeit

https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-spezial-teil-ii-internationale-erbengemeinschaften-typische-nachlassprobleme-bei-grenzuberschreitender-abwicklung - KI-Vertragspflichten in Agenturen – Wer haftet für automatisierte Fehler?

https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-vertragspflichten-in-agenturen - Risikoklassen im AI Act – Überblick und Bedeutung für Unternehmen

https://www.hortmannlaw.com/articles/risikoklassen-im-ai-act-uberblick-und-bedeutung-fur-unternehmen - Schadensersatz & Unterlassung bei Online-Rechtsverletzungen – Zivilrechtliche Optionen neben der Strafanzeige

https://www.hortmannlaw.com/articles/schadensersatz-und-unterlassung-online-rechtsverletzungen - Urheberrecht & KI-Training: Schranken, Lizenzen und Opt-out

https://www.hortmannlaw.com/articles/urheberrecht-ki-training-schranken-lizenzen-und-opt-out

📞 0160 9955 5525

✉️ info@hortmannlaw.com

➡️ Kontakt aufnehmen – Hortmann Law

„Datenschutz ist keine Abteilung – er ist Teil der Unternehmensidentität.“

Wir beraten Sie an der Schnittstelle von Datenschutz, Arbeitsrecht und IT-Compliance –

rechtssicher, präventiv und mit Blick auf das, was morgen gilt.

Das könnte Sie auch interessieren

Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.

.jpg)

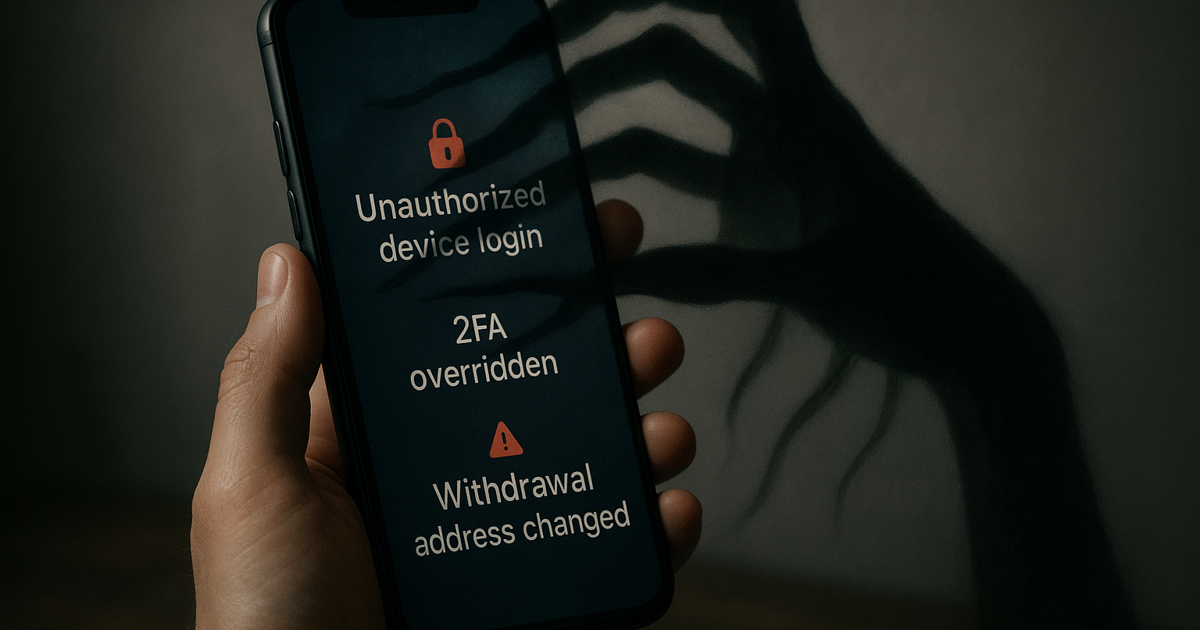

Warum Crypto.com sich bei Betrugsopfern nicht auf die AGB berufen kann – technische Kontrolle, Identitätsmissbrauch und fehlende Verfügungsmacht

Crypto.com beruft sich bei Betrugsfällen gerne auf seine AGB – doch in vielen Fällen ist das rechtlich unhaltbar. Eine Plattform darf sich nicht von eigenen Sicherheitsfehlern freizeichnen, vor allem dann nicht, wenn Opfer keine wirtschaftliche Verfügungsmacht mehr hatten, Wallets übernommen wurden oder Täter Geräte und 2FA-Verfahren manipuliert haben. Interne Risk-Scores, Scam-Flags, Gerätewechsel und DAC7-/DSGVO-Daten zeigen häufig, dass Crypto.com Missbrauch hätte erkennen müssen. Dieser Artikel erklärt, warum AGB bei Kontoübernahmen wirkungslos werden – und welche Ansprüche Betroffene tatsächlich haben.

.jpg)

Wenn Unternehmen Betroffene verantwortlich machen: Rechenschaftspflicht erklärt

Viele Verantwortliche schieben Betroffenen ihre eigenen Fehler zu – ein klarer Verstoß gegen Art. 5 Abs. 2 DSGVO.

.jpg)

Schadensersatz nach Art. 82 DSGVO: Kontrollverlust als immaterieller Schaden

Moderne Rechtsprechung: Wann Kontrollverlust genügt, warum keine „Bagatelle“ nötig ist, und wie Betroffene Ansprüche sichern.

Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?

Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.