Krypto-Betrug & Anlagebetrug erkennen – Anwalt erklärt Warnsignale, Fake-Webseiten und echte Registrierungen

Juristische Expertise

- Cybercrime & Krypto-Betrug

- AI & Zukunftsrecht

- Steuerrecht & Steuerstrafrecht

- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht

- Datenschutz & Digitalrecht

Krypto Betrug erkennen: Anwalt zeigt echte Registrierungen, Warnsignale und wie Sie Fake-Plattformen sofort entlarven

Einleitung

Krypto-Betrug beginnt fast nie mit einem offensichtlichen Fehler. Die meisten Geschädigten handeln nicht leichtfertig, sondern vertrauen auf das, was sie sehen: eine professionell gestaltete Webseite, ein seriös klingender Name, ein angeblicher „Registrierungshinweis“ oder eine EU-Flagge im Footer. Genau dieses Vertrauen nutzen Tätergruppen aus. Sie kopieren die Erscheinung großer Plattformen wie Crypto.com, Binance oder Kraken bis ins Detail – und erschaffen Fake-Webseiten, die für Laien kaum von echten Finanzdienstleistern zu unterscheiden sind.

Was vielen nicht bewusst ist: Betrüger brauchen keine technische Höchstleistung, um Menschen zu täuschen. Sie brauchen nur ein täuschend echt aussehendes Interface, eine erfundene Lizenznummer und ein paar sprachlich fehlerhafte Standardtexte, die aus Übersetzungsprogrammen stammen. Dass die Seite gar nicht reguliert ist, kein Impressum hat und die Domain erst wenige Wochen existiert, erkennen Opfer erst viel später – wenn das eingezahlte Geld längst verschwunden ist.

Damit genau das nicht passiert, erkläre ich im Folgenden Schritt für Schritt, wie man eine echte Registrierung erkennt, welche Prüfstellen existieren, wie Fake-Plattformen sich tarnen und welche technischen und sprachlichen Warnsignale immer auf Betrug hindeuten. Dieser Leitfaden richtet sich an Betroffene, die Klarheit brauchen – nicht an Experten. Er soll Ihnen helfen, Manipulation frühzeitig zu erkennen und sich gegen betrügerische Plattformen zu schützen.

I. Registrierung und Lizenz – wie man eine echte Plattform wirklich prüft

Viele Opfer gehen davon aus, dass eine Trading-Seite vertrauenswürdig sei, wenn sie:

- professionell gestaltet aussieht,

- ein „Regulierungssiegel“ zeigt,

- eine EU-Flagge verwendet,

- irgendwo „registriert“ steht.

Das Problem: Nichts davon bedeutet eine echte Registrierung.

Tätergruppen wissen, dass gerade diese Dinge Vertrauen erzeugen – und fälschen sie systematisch.

Eine rechtmäßige Registrierung in Europa hat immer konkrete, überprüfbare Merkmale. Eine echte Plattform verfügt mindestens über:

- einen Eintrag in der zuständigen Finanzaufsicht, z. B. der BaFin,

- eine MiCA- oder VASP-Lizenz, wenn sie Krypto-Dienstleistungen anbietet,

- verpflichtende KYC- und AML-Prozesse,

- ein vollständiges Impressum,

- einen überprüfbaren Unternehmenssitz,

- einen Handelsregistereintrag,

- eine Domain, die seit Jahren existiert und transparent registriert wurde.

Diese Punkte lassen sich jederzeit nachprüfen – und genau daran scheitern Fake-Seiten ausnahmslos.

1. Wie man echte Registrierungen überprüft

Um herauszufinden, ob eine Plattform reguliert ist, sollten folgende offiziellen Stellen genutzt werden:

- BaFin-Unternehmensregister

Für Anbieter mit Sitz oder Tätigkeit in Deutschland. Nur Einträge in dieser Datenbank sind verbindlich. Fehlt ein Anbieter dort vollständig, ist er in Deutschland nicht lizenziert. - EU-weite Listen (VASP/MiCA-Lizenzen)

Plattformen mit europäischer Zulassung tauchen in den offiziellen Registern der zuständigen Aufsichtsbehörden auf. Ein echter Anbieter ist immer in mindestens einer europäischen Datenbank eingetragen. - Nationale Aufsichtsbehörden anderer EU-Staaten

Etwa die CSSF in Luxemburg oder die Zentralbanken anderer Mitgliedstaaten. Ein seriöser Anbieter lässt sich dort vollständig nachvollziehen. - Transparente Unternehmensdaten

Handelsregistereintrag, Sitz, Registernummer – all das findet sich bei echten Unternehmen leicht und in konsistenter Form.

Fehlen diese Angaben oder wirken sie zusammenkopiert, ist das ein klares Warnsignal. - Domain-Check

Echte Plattformen besitzen langlebige, transparent registrierte Domains.

Fake-Seiten haben Domains, die erst seit wenigen Wochen existieren, anonym registriert sind oder untypische Endungen wie .fun, .pro, .vip oder .site nutzen.

Das wichtigste Grundprinzip

Fake-Seiten haben niemals einen Eintrag in einer offiziellen Finanzaufsicht.

Nicht einen einzigen.

Sie erzeugen lediglich den Anschein einer Registrierung – mit Logos, Flaggen, erfundenen Lizenznummern, „Compliance-Abteilungen“ oder „EU-Lizenzen“, die in Wirklichkeit nicht existieren.

Technische Anzeichen für Fake-Krypto-Webseiten

Technische Merkmale sind eines der zuverlässigsten Warnsignale für betrügerische Krypto-Plattformen. Täter kopieren zwar die Optik echter Anbieter, nehmen aber fast nie die Mühe auf sich, die technische Struktur korrekt aufzubauen. Genau an dieser Stelle lassen sich Fake-Webseiten entlarven – selbst dann, wenn sie visuell täuschend echt wirken.

URL und Domain – die häufigsten Manipulationen

Fake-Webseiten verraten sich oft durch minimale Abweichungen in der Adresse. Das ist kein Zufall: Täter nutzen Domains, die der echten Plattform so ähnlich wie möglich sehen sollen, aber eben nicht identisch sind.

Typische Warnsignale sind:

- Buchstabendreher:

Adressen wie crypt0.com, crpyto.com oder crypto-com.vip sind klassische Phishing-Varianten. - Zusatz-Domains:

Kombinationen wie crypto.com-trade.net, crypto.com-app.org oder crypto.com-invest.cc deuten fast immer auf einen Betrug hin.

Echte Plattformen verwenden niemals solche Zusätze. - Unlogische Domainendungen:

Endungen wie .fun, .pro, .click, .site, .online oder .trade sind typische Scam-Extensions und werden von professionellen Finanzdienstleistern nicht verwendet. - Sehr junges Domainalter:

Fast alle Fake-Seiten existieren erst wenige Wochen oder Monate.

Ein kurzer Blick in einen Domain-Check zeigt sofort, ob die Webseite seriös sein kann.

Echte Plattformen besitzen ihre Domains seit Jahren – oft seit über einem Jahrzehnt.

Diese Merkmale sind für Laien einfach überprüfbar und erlauben in vielen Fällen eine sofortige Einschätzung.

HTTPS-Zertifikate – warum Fake-Seiten hier fast immer auffallen

Ein weiterer technischer Schwachpunkt ist das SSL-/HTTPS-Zertifikat.

Seriöse Finanzdienstleister investieren in hochwertige Zertifikate, klare DNS-Strukturen und stabile Domainkonfigurationen. Betrüger dagegen arbeiten minimalistisch.

Echte Anbieter verwenden:

- erweiterte oder geprüfte Zertifikate,

- eine stabile und nachvollziehbare DNS-Struktur,

- lange bestehende Zertifikatsketten ohne häufige Wechsel.

Fake-Seiten zeigen dagegen typischerweise:

- kostenlose Standard-Zertifikate, die jeder in Minuten erstellen kann,

- unklare oder anonyme Zertifikatsaussteller,

- häufige Zertifikatswechsel,

- fehlerhafte oder unvollständige Verschlüsselungsinformationen.

Das ist eines der zuverlässigsten Erkennungsmerkmale, weil Betrüger zwar das Design kopieren, aber niemals den tiefen technischen Aufbau replizieren.

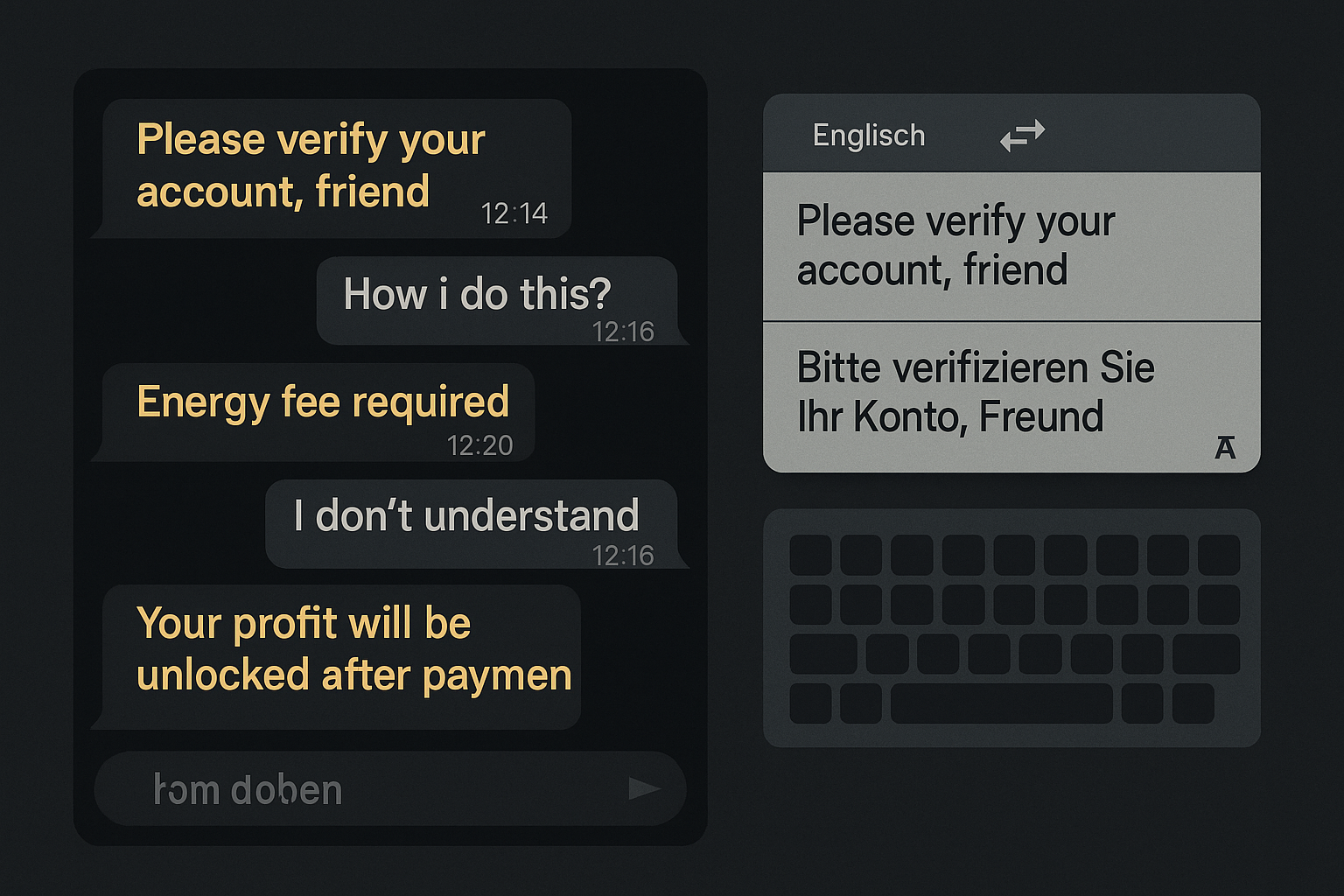

Sprachliche Warnsignale – warum Fake-Seiten so auffällig formulieren

Sprachliche Auffälligkeiten gehören zu den zuverlässigsten Anzeichen für betrügerische Krypto-Plattformen. Auch wenn das Design professionell wirkt, verraten sich viele Fake-Seiten durch ihre Texte. Das liegt daran, dass die Täter in der Regel automatisierte Übersetzungen nutzen, Standardtexte aus Scam-Fabriken übernehmen oder bewusst die emotionale Distanz reduzieren wollen.

Typischerweise zeigen betrügerische Seiten folgende sprachliche Muster:

• Plötzliches Duzen

Betrugsplattformen sprechen Nutzer oft mit „Friend“, „Dear“, „My investor“ oder direkten Aufforderungen an. Das Ziel ist psychologisches Andocken – Nähe erzeugen, um Vertrauen aufzubauen. Seriöse Finanzdienstleister duzen nie und nutzen keine personalisierten, emotionalen Ansprachen.

• Grammatik- und Rechtschreibfehler

Fehlerhafte Satzstellung, falsche Deklination, fehlende Kommas oder unlogische Formulierungen sind typisch für maschinelle Übersetzungen aus dem Russischen, Chinesischen oder Englischen. Echte Plattformen setzen professionelle Redaktion ein und haben durchgehend korrekte Texte.

• Unübliche oder falsche Fachbegriffe

Betrüger verwenden oft Wörter, die im Finanzbereich nicht existieren, etwa „Profit erhalten“, „Energiegebühr“, „Risiko-Check“, „Liquiditätsblockade“ oder „Freischaltsteuer“. Solche Begriffe gibt es im regulierten Finanzwesen nicht.

• Unlogische oder aggressive Aufforderungen

Ein klares Warnsignal sind Nachrichten, die Druck erzeugen oder unplausible Schritte verlangen, etwa:

„Sie müssen sofort Steuer zahlen, sonst wird Ihr Account gesperrt.“

„Bitte überweisen Sie die Energiegebühr, damit die Transaktion bestätigt wird.“

„Um Ihre Gewinne freizuschalten, benötigen wir eine Verifizierungszahlung.“

Kein regulierter Finanzdienstleister würde jemals eine „Freischaltzahlung“, „Freischaltsteuer“ oder „Energiegebühr“ verlangen. Das ist reiner Scam-Jargon.

• KI- und Script-Übersetzungen

Viele Betrugsseiten basieren auf Templates aus Scam-Zentren. Die Texte sind wortwörtlich aus anderen Sprachen übernommen und ergeben inhaltlich oft keinen Sinn. Die typische Mischung aus Englisch und fehlerhaftem Deutsch ist ein eindeutiger Hinweis auf Fälschung.

Ein Beispiel, das nahezu ausschließlich auf Fake-Plattformen vorkommt:

„Your transaction is under risk check. Please provide energy fee.“

Das ist ein 100%-iges Scam-Signal.

Visuelle Warnsignale – subtile Fehler, die Fake-Krypto-Seiten verraten

Viele betrügerische Krypto-Plattformen wirken auf den ersten Blick täuschend professionell. Farben, Symbole, Logos und Benutzeroberflächen erinnern oft stark an bekannte Anbieter wie Crypto.com oder Binance. Genau diese visuelle Nähe ist Teil der Masche: Die Täter möchten den Eindruck vermitteln, dass man sich innerhalb einer seriösen Umgebung bewegt. Wer jedoch genauer hinschaut, erkennt, dass die meisten Fake-Seiten nur eine oberflächliche Kopie darstellen, die an zahlreichen kleinen Details scheitert. Diese subtilen Abweichungen sind für Laien schwer zu erkennen, aber sie gehören zu den zuverlässigsten Warnsignalen.

Auffällig ist oft die Benutzeroberfläche. Während echte Plattformen ein konsistentes, dynamisches Design haben, nutzen Fake-Seiten häufig fehlerhafte oder unsaubere Interface-Elemente. Buttons sind nicht exakt zentriert, Abstände wirken unharmonisch und Textboxen sind manchmal leicht verrutscht. Auch die Typografie verrät viel: Betrüger verwenden oft generische oder nicht passende Schriftarten, die minimal vom Original abweichen. Icons und Logos sind gelegentlich unscharf oder wirken wie vergrößerte Kopien, was besonders dann auffällt, wenn die Seite auf größeren Bildschirmen betrachtet wird. Diese Art von Ungenauigkeit findet man bei professionellen Anbietern nicht.

Ein weiteres wichtiges Warnsignal ist die Tatsache, dass zahlreiche Elemente auf solchen Seiten gar nicht echt sind. Viele Fake-Plattformen verwenden lediglich eingefügte Screenshots, die die Illusion eines bewegten Dashboards erzeugen sollen. Charts verändern sich nicht, Werte bleiben statisch oder laufen in einer solchen Regelmäßigkeit ab, dass kein echter Marktmechanismus dahinterstehen kann. Buttons reagieren nicht oder führen immer zu denselben Menüs, was zeigt, dass kein tatsächliches Backend existiert. Manche Benachrichtigungen wirken wie über das Layout „geklebte“ Grafiken; sie lassen sich nicht anklicken oder sind sprachlich völlig unpassend.

Auch sprachliche Fehler innerhalb der visuellen Elemente verstärken den Eindruck einer Fälschung. In Pop-ups oder Systemmeldungen tauchen Formulierungen auf, die seriöse Anbieter nie verwenden würden, etwa Hinweise auf vermeintliche Energiegebühren, Freischaltkosten oder dringend notwendige „Verifizierungszahlungen“. Diese Meldungen sind oft nicht in das Design eingebettet, sondern wirken wie fremde Bausteine, die nachträglich eingefügt wurden.

Besonders typisch ist außerdem die übertriebene Verwendung von Warnfenstern. Betrügerische Plattformen arbeiten mit künstlichem Zeitdruck und versuchen, Nutzer durch dramatische Pop-ups zu hektischen Handlungen zu bewegen. Die Seiten blenden plötzlich Warnungen ein, die suggerieren, dass der Account kurz vor einer Sperre steht oder dass eine sofortige Zahlung erforderlich sei, um Gewinne freizuschalten. Solche aggressiven Hinweise findet man ausschließlich im Scam-Bereich, niemals in einer regulierten Umgebung.

Ein häufig übersehenes visuelles Warnsignal ist die Verwendung erfundener Sicherheitssymbole. Viele Fake-Seiten zeigen Trust-Badges, angebliche Zertifikate oder Fantasie-Siegel, die weder eine tatsächliche Bedeutung noch einen regulatorischen Hintergrund haben. Die Logos wirken auf den ersten Blick professionell, lassen sich aber online keiner realen Institution zuordnen. Diese Symbole sollen Sicherheit vorspiegeln, ohne tatsächlich welche zu bieten.

In der Gesamtschau ergibt sich ein klares Bild: Fake-Krypto-Seiten versuchen, durch eine hochwertige Oberfläche Vertrauen aufzubauen, können jedoch die Detailtiefe und Professionalität einer echten Plattform nicht replizieren. Wer diese visuellen Auffälligkeiten kennt, kann Betrugsseiten deutlich schneller als solche erkennen und sich vor erheblichen finanziellen Schäden schützen.

Zahlungsauffälligkeiten – der sicherste Indikator

Bei kaum einem Merkmal lassen sich betrügerische Krypto-Plattformen so zuverlässig entlarven wie bei den Zahlungsmethoden. Während echte Anbieter ausschließlich etablierte, regulierte Zahlungswege verwenden und jeden Nutzer zwingend identifizieren müssen, umgehen Fake-Seiten diese Systeme bewusst. Zahlungswege sind deshalb ein Kernindikator dafür, ob man sich in einer seriösen Umgebung bewegt oder bereits Teil eines Betrugsmodells geworden ist.

Seriöse Plattformen benutzen ausschließlich nachvollziehbare und regulierte Verfahren. Dazu gehören klassische SEPA-Überweisungen, auch bei internationalen Anbietern die standardisierte Banküberweisung, sowie Kreditkartenzahlungen mit starker Authentifizierung. Zusätzlich verlangen echte Anbieter immer eine vollständige Identitätsprüfung, die zur Bekämpfung von Geldwäsche zwingend vorgeschrieben ist. Dadurch wird sichergestellt, dass kein Geld anonym in das System gelangt und dass jede Transaktion zu einer realen Person zurückverfolgt werden kann. Legitime Dienste verzichten bewusst auf intransparente Umwege oder ungewöhnliche Zahlungsanweisungen, weil sie regulatorisch stark überwacht werden.

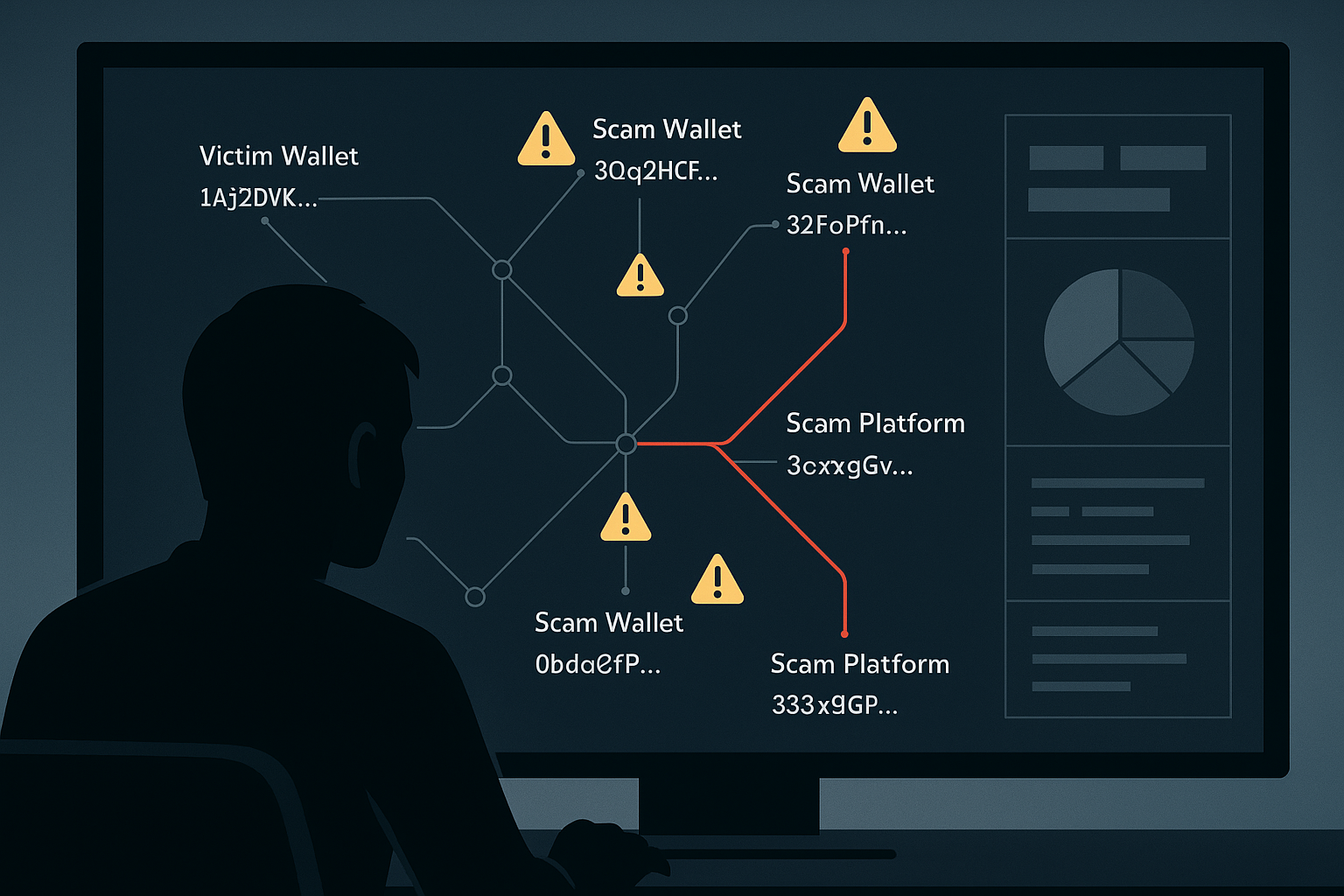

Ganz anders verhalten sich betrügerische Plattformen. Nahezu alle Fake-Seiten arbeiten ausschließlich mit Kryptowährungen, weil diese sich einfacher weiterleiten, verschieben und verschleiern lassen. Häufig wird der Nutzer aufgefordert, Bitcoin, Ethereum oder Tether an ein Wallet zu senden, das keinen Bezug zur angeblichen Plattform hat. Zwischenstationen in Offshore-Staaten wie Belize, Vanuatu oder den Bahamas sind dabei typisch. Die Täter nutzen absichtlich diese Zahlungswege, weil dort weder Aufsicht noch Rückverfolgbarkeit existieren.

Ein weiteres starkes Warnsignal sind zusätzliche Zahlungsforderungen, die in der echten Finanzwelt nicht existieren. Opfer sollen plötzlich „Steuern“, „Freischaltgebühren“, „Energiegebühren“, „Risikoprüfungszahlungen“ oder „Liquiditätsnachweise“ leisten. All diese Begriffe haben keinerlei Grundlage in regulierten Finanzsystemen. Keine echte Plattform verlangt Zahlungen, um Gewinne freizuschalten, eine Auszahlung „zu ermöglichen“ oder einen Account „zu schützen“. Diese Konzepte stammen ausschließlich aus dem Betrugsumfeld und dienen nur dazu, immer wieder neue Zahlungen auszulösen.

Besonders gefährlich ist dabei die psychologische Komponente. Betrüger setzen Opfer gezielt unter Druck, indem sie behaupten, ohne sofortige Zahlung könne der Account gesperrt, ein Gewinn verfallen oder eine angebliche Steuerbehörde aktiv werden. Dieser künstliche Zeitdruck ist Teil der Masche. Regulierte Anbieter würden niemals unangekündigt Gebühren verlangen oder Konten aufgrund fehlender Zahlungen sperren. Auch würden sie niemals steuerliche Verpflichtungen ihrer Kunden kassieren, da es dafür keinerlei rechtliche Grundlage gibt.

Zahlungsauffälligkeiten sind daher der sicherste Indikator für Betrug. Wenn eine Plattform keine regulierten Zahlungswege anbietet, keine Identifizierung verlangt oder mit ungewöhnlichen Sondergebühren arbeitet, liegt regelmäßig ein Scam vor. Wer diese Warnzeichen erkennt, kann sich frühzeitig schützen und verhindern, dass weitere Zahlungen in die Hände der Täter gelangen.

Fazit

Krypto-Betrug folgt einem klaren Muster – nur wirkt dieses Muster für Betroffene oft erst dann erkennbar, wenn das Geld längst verschwunden ist. Die Täter arbeiten mit gefälschten Webseiten, nachgebauten Apps, manipulierten Benutzeroberflächen und psychologischem Druck. Sie imitieren die größten Plattformen der Branche, nutzen künstliche Gewinnanzeigen und schaffen eine Umgebung, die Vertrauen erzeugen soll, aber ausschließlich darauf ausgelegt ist, Opfer zu weiteren Einzahlungen zu bewegen.

Wer die typischen Warnsignale kennt, kann diese Mechanismen frühzeitig durchschauen: fehlende Registrierungen, unlogische Domains, fehlerhafte Übersetzungen, visuelle Ungenauigkeiten und vor allem auffällige Zahlungswege. Diese Merkmale sind nicht zufällig – sie sind integraler Bestandteil der Betrugsstruktur. Keine seriöse Plattform verlangt Freischaltgebühren, Energieabgaben oder Steuervorauszahlungen. Keine echte App kommuniziert über Telegram oder fordert spontane Kryptowährungszahlungen an unbekannte Wallets. Und kein regulierter Anbieter verzichtet auf eine vollständige Identifizierung seiner Kunden.

Für viele Opfer ist es schwer einzuschätzen, ob sie bereits auf eine Fake-Plattform hereingefallen sind oder ob es noch Möglichkeiten gibt, das Geschehen aufzuhalten. Genau an diesem Punkt wird anwaltliche Unterstützung entscheidend. Die Analyse der Transaktionswege, die Sicherung von Beweisen, die Kommunikation mit Banken und die Bewertung möglicher Ansprüche sind Prozesse, die man nicht allein bewältigen muss. Wichtig ist vor allem, nicht weiter zu zahlen, keine Zugänge preiszugeben und die Situation rechtlich einordnen zu lassen, bevor die Täter weiteren Schaden verursachen können.

Krypto-Betrug ist kein persönliches Versagen. Es ist eine perfide Struktur, die darauf ausgelegt ist, jede Unsicherheit auszunutzen – und genau deshalb brauchen Betroffene Schutz, Klarheit und jemanden, der den Überblick behält. Die technischen und sprachlichen Warnsignale, die in diesem Leitfaden erläutert wurden, können dabei helfen, Betrug früher zu erkennen und sich gegen weitere Manipulation zu schützen.

Am Ende zählt vor allem eines: Sie sind nicht allein. Und je schneller Sie handeln, desto größer sind die Chancen, weitere Verluste zu verhindern und die richtigen Schritte einzuleiten.

Anwaltlicher Überblick zu Krypto-Betrug: Ihre Rechte als Opfer

Krypto-Betrug hat sich zu einem der komplexesten und am schnellsten wachsenden Betrugsphänomene der letzten Jahre entwickelt. Als auf Finanz- und IT-Recht spezialisierte Kanzlei beraten wir geschädigte Anleger bei der zivilrechtlichen Rückforderung, strafrechtlichen Anzeige sowie der Haftung von Plattformen und Vermittlern. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl vertiefender Fachbeiträge zu verschiedenen Aspekten des Krypto-Betrugs – von Blockchain-Spurensuche bis zur Haftung internationaler Börsen.

- Adhäsionsverfahren und Schadensersatz im Krypto-Betrugsfall

https://www.hortmannlaw.com/articles/adhasionsverfahren-und-schadensersatz-im-krypto-betrugsfall - Die Rolle von Smart Contracts im Krypto-Betrug: Sicherheitslücken und rechtliche Risiken

https://www.hortmannlaw.com/articles/die-rolle-von-smart-contracts-im-krypto-betrug - Einführung in den Krypto-Betrug: Typologien und Vorgehensweisen

https://www.hortmannlaw.com/articles/einfuhrung-in-den-krypto-betrug-typologien-und-vorgehensweisen - Fake "Cryptotaskforce" - Funds Recovery Services – Hilfe nach Krypto Betrug?

https://www.hortmannlaw.com/articles/recovery-service-betrug - Geldwäsche-Verdacht Krypto Betrug

https://www.hortmannlaw.com/articles/geldwasche-verdacht-krypto-betrug - Konto gesperrt, Krypto-Betrug

https://www.hortmannlaw.com/articles/konto-gesperrt-krypto-betrug - Krypto Betrug & Blockchain-Tracing – Anwalt verfolgt Bitcoin- und Ethereum-Spuren für Opfer

https://www.hortmannlaw.cBitte die nächsten 37 in genau dem Stilom/articles/krypto-betrug-blockchain-tracing-opfer-anwalt - Krypto Betrug & FIU-Meldung – Anwalt begleitet Opfer bei Verdachtsanzeigen Geldwäsche

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-fiu-meldung-opfer-anwalt - Krypto Betrug & Recovery-Scams – Anwalt schützt Bitcoin- und Ethereum-Opfer vor neuem Verlust

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-recovery-scams-opfer-anwalt - Krypto Betrug & Wallet-Beweise – Anwalt erklärt Opfern, wie Bitcoin- und SEPA-Spuren wirken

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-wallet-beweise-opfer-anwalt - Krypto Betrug & zivilrechtlicher Regress – Anwalt holt für Opfer Bitcoin- und Ethereum-Verluste zurück

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-zivilrechtlicher-regress-opfer-anwalt - Krypto Betrug über DEX, Bridges & Mixer – Anwalt schützt Bitcoin- und Ethereum-Opfer

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-dex-bridges-mixer-opfer-anwalt - Krypto Betrug: Beweissicherung und Spurensuche auf der Blockchain

https://www.hortmannlaw.com/articles/beweissicherung-krypto-betrug - Krypto Betrug: Finanzaufsicht und Haftung – Warum die BaFin oft zu spät reagiert

https://www.hortmannlaw.com/articles/bafin-haftung-krypto-betrug - Krypto Betrug: Internationale Geldwäscheketten – Wie Täter Spuren verschleiern

https://www.hortmannlaw.com/articles/geldwaescheketten-krypto-betrug - Krypto Betrug: Rückbuchung nach Krypto-Transfer – Gibt es eine rechtliche Chance?

https://www.hortmannlaw.com/articles/rueckbuchung-krypto-transfer - Krypto-Address-Hijacking – Falsche Wallet-Adressen und Blockchain-Beweisführung

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-address-hijacking - Krypto-Betrug und Rückzahlung – steuerliche Behandlung von Recovery-Geldern

https://www.hortmannlaw.com/articles/steuerliche-behandlung-recovery-gelder - Krypto-Betrug via WhatsApp, Telegram & Co.

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-via-whatsapp-telegram-co-ratgeber-fur-betroffene - Recovery Scams nach Krypto-Betrug – Die zweite Täuschungswelle

https://www.hortmannlaw.com/articles/recovery-scam-krypto-betrug - SCHUFA Eintrag Krypto Betrug

https://www.hortmannlaw.com/articles/schufa-eintrag-krypto-betrug - Steuern Krypto Betrug Verluste

https://www.hortmannlaw.com/articles/steuern-krypto-betrug-verluste - Strafanzeige Krypto Betrug

https://www.hortmannlaw.com/articles/strafanzeige-krypto-betrug - AGB im Krypto-Handel – Verantwortung der Plattformen und Grenzen der Haftung

https://www.hortmannlaw.com/articles/agb-krypto-plattform-verantwortung-haftung - Binance Steuerfahndung Krypto-Wallets

https://www.hortmannlaw.com/articles/binance-steuerfahndung-krypto-wallets - Crypto.com, OpenPayd, Foris MT und ihre Verantwortung bei Krypto-Betrug

https://www.hortmannlaw.com/articles/die-plattformstruktur-hinter-crypto-com-openpayd-und-foris-mt-hintergrunde-pflichten-und-ihre-rechte - DAC7 und DAC8 - Meldepflichten für Krypto und Plattformen - Neue Transparenzregeln

https://www.hortmannlaw.com/articles/dac7-und-dac8-meldepflichten-fur-krypto-und-plattformen-neue-transparenzregeln - DSGVO - Auskunftsrecht, Löschpflicht und Haftungsrisiken für Unternehmen

https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-auskunftsrecht-loschpflicht-und-haftungsrisiken-fur-unternehmen - DSGVO und Crypto.com – Pflichten bei Krypto-Betrug und Datenzugriff

https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-crypto-com-pflichten-krypto-betrug - Datenauskunft nur mit Konzept

https://www.hortmannlaw.com/articles/datenauskunft-nur-mit-konzept - Die Rolle von Krypto-Plattformen im Zusammenhang mit der DSGVO: Datenschutzverletzungen und Haftung

https://www.hortmannlaw.com/articles/die-rolle-von-krypto-plattformen-im-zusammenhang-mit-der-DSGVO - Digitales Urheberrecht: Upload-Filter, NFTs und KI-generierte Inhalte

https://www.hortmannlaw.com/articles/digitales-urheberrecht-upload-filter-nfts-und-ki-generierte-inhalte - Einkommensteuer, § 23 EStG, Krypto-Gewinne, Krypto-Verluste, Haltefrist, Freigrenze, Staking, Lending, Dokumentationspflichten, Verluste durch Betrug, Hacks

https://www.hortmannlaw.com/articles/einkommensteuer-ss-23-estg-krypto-gewinne-krypto-verluste-haltefrist-freigrenze-staking-lending-dokumentationspflichten-verluste-durch-betrug-hacks - Klage gegen Crypto.com & Co: Wie Opfer von Krypto-Betrug, Bitcoin- und Love-Scam-Fällen vor Gericht Erfolg haben

https://www.hortmannlaw.com/articles/klage-gegen-crypto-com-plattform-betrug - Klage gegen die Bank bei Love-Scam, Krypto- und Anlagebetrug – Gerichtspraxis statt Theorie

https://www.hortmannlaw.com/articles/klage-gegen-die-bank-betrug - Krypto Betrug: Crypto.com wusste Bescheid – Pflichtverletzung bei Scam-Flags und Untätigkeit

https://www.hortmannlaw.com/articles/crypto-com-scam-flags-pflichtverletzung - Krypto Betrug: Custodial vs. Non-Custodial Wallets – Haftung im Vergleich - Anwalt erklärt

https://www.hortmannlaw.com/articles/custodial-non-custodial-wallet-haftung - Krypto Betrug: Datenlecks auf Plattformen – Wenn Sicherheit zum Risiko wird

https://www.hortmannlaw.com/articles/datenlecks-krypto-betrug - Krypto Betrug: Schadensersatzklagen gegen ausländische Plattformen

https://www.hortmannlaw.com/articles/schadensersatz-ausland-krypto - Krypto Betrug: Strafanzeige gegen Plattformen (z.B. Crypto.com) – Chancen und Grenzen der Strafverfolgung

https://www.hortmannlaw.com/articles/strafanzeige-krypto-plattform - Krypto-Betrug bei Crypto.com – Die Illusion der Kontrolle in den AGB

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-crypto-com-illusion-kontrolle - Krypto-Verluste und Betrugsfälle - Tücken bei privaten Veräußerungen

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-verluste-und-betrugsfalle-tucken-bei-privaten-verausserungen - Love Scam und Crypto.com – Haftet die Plattform trotz AGB? Anwalt hilft Opfern

https://www.hortmannlaw.com/articles/love-scam-crypto-com-haftung-agb - Mietzins, Indexklauseln und Anpassungen – Wo digitale Änderungen die Form sprengen

https://www.hortmannlaw.com/articles/schriftform-indexklausel-digitale-aenderung - Projekt 370 Special – DAC8, Geldwäsche und die Zukunft der internationalen Steuerhinterziehung

https://www.hortmannlaw.com/articles/explore-the-matrix-zur-risikoprufung-von-dac8 - Schadensersatz bei verweigerter oder verzögerter Auskunft – Crypto.com

https://www.hortmannlaw.com/articles/schadensersatz-bei-verweigerter-oder-verzogerter-datenschutzauskunft---crypto-com - Steuerliche Implikationen von Krypto-Betrug: Steuerhinterziehung und Steuerverkürzung durch betrügerische Transaktionen

https://www.hortmannlaw.com/articles/steuerliche-implikationen-von-krypto-betrug

Das könnte Sie auch interessieren

Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.

.jpg)

Haftung der Bank bei Krypto-Betrug & Anlagebetrug – Anwalt Leitfaden 2026 zur Bankenklage

Wann haftet eine Bank trotz autorisierter Überweisung? Der Leitfaden 2026 erklärt die dogmatischen Schwellen für Bankenklagen nach Krypto-, Anlage- und Love-Scam.

.jpg)

BitBox, MetaMask, Trust Wallet: Krypto-Betrug ohne Hack und ohne Phishing

Anlagebetrug mit BitBox, MetaMask und Trust Wallet: Kein Hack, keine Phishing-Masche – sondern täuschungsbedingte Eigenüberweisungen. Jetzt einordnen.

.jpg)

Krypto Betrug Geld zurück? Binance, Crypto.com, Coinbase – Chancen, Freeze, rechtliche Schritte

Nach einem Krypto-Betrug ist das Vermögen nicht automatisch verloren. Der Beitrag erklärt, wann Börsen wie Binance, Crypto.com oder Coinbase eingebunden werden können, welche Sicherungsmaßnahmen realistisch sind und welche Versprechen unseriös sind.

Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?

Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.