Digitales Urheberrecht: Upload-Filter, NFTs und KI-generierte Inhalte

Juristische Expertise

- Cybercrime & Krypto-Betrug

- AI & Zukunftsrecht

- Steuerrecht & Steuerstrafrecht

- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht

- Datenschutz & Digitalrecht

Digitales Urheberrecht: Upload-Filter, NFTs und KI-generierte Inhalte

Im digitalen Zeitalter stehen Unternehmen, Kreative und Plattformbetreiber vor neuen Herausforderungen im Urheberrecht. Online-Medien ermöglichen die schnelle Verbreitung von Inhalten – das schafft Chancen, erhöht aber auch das Risiko von Rechtsverletzungen. Gleichzeitig entstehen neue Fragen: Wem gehören Non-Fungible Tokens (NFTs)? Sind KI-generierte Werke überhaupt geschützt? Und welche Rolle spielen moderne Lizenzmodelle wie Creative Commons oder Open Source?

Dieser Beitrag beleuchtet die wichtigsten Themen im digitalen Urheberrecht und zeigt, worauf Unternehmen und Kreative achten sollten.

Urheberrecht im Netz: Streaming und Upload-Filter

Streaming-Dienste und soziale Netzwerke haben die Verbreitung urheberrechtlich geschützter Inhalte alltäglich gemacht. Während das reine Anschauen von Filmen oder Musik für Nutzer meist unproblematisch ist, brauchen Anbieter von Plattformen klare Lizenzen der Rechteinhaber. Besonders im Fokus stehen seit der EU-Urheberrechtsrichtlinie von 2019 die sogenannten Upload-Filter – Systeme, die Urheberrechtsverletzungen automatisiert verhindern sollen.

Streaming: rechtliche Grundlagen

- Für Nutzer: Das reine Streamen – ohne dauerhafte Speicherung – bewegt sich in einer rechtlichen Grauzone, solange die Quelle nicht offensichtlich illegal ist.

- Für Anbieter: Plattformen benötigen Lizenzen der Rechteinhaber, um Inhalte legal bereitstellen zu dürfen. Fehlen diese, drohen Abmahnungen oder Schadensersatzforderungen.

Upload-Filter und Plattformverantwortung

- EU-Vorgabe: Art. 17 der Urheberrechtsrichtlinie verpflichtet große Content-Sharing-Plattformen, proaktiv gegen Urheberrechtsverletzungen vorzugehen.

- Technische Umsetzung: Systeme wie YouTubes Content ID gleichen hochgeladene Inhalte mit Referenzdaten ab und blockieren oder monetarisieren diese.

- Risiko Overblocking: Auch legale Inhalte wie Parodien, Zitate oder Eigenproduktionen können fälschlich blockiert werden.

Rechte und Pflichten der Beteiligten

- Plattformbetreiber: Müssen Beschwerdemechanismen einrichten, damit Nutzer fehlerhafte Sperrungen anfechten können. Betreiber sollten prüfen, ob sie unter die strengen Upload-Filter-Regeln fallen und ihre Prozesse rechtssicher gestalten.

- Rechteinhaber: Profitieren von digitalen Fingerprinting-Systemen, die die Nutzung ihrer Werke dokumentieren und eine Lizenzierung oder Monetarisierung ermöglichen.

Fazit: Streaming und Upload-Filter sind ein Kernbereich des digitalen Urheberrechts. Plattformbetreiber müssen ihre Compliance im Blick haben, Rechteinhaber ihre Ansprüche sichern – und Nutzer sollten sich der rechtlichen Rahmenbedingungen bewusst sein.

NFTs: Tokenisierte Inhalte und Rechtefragen

Non-Fungible Tokens (NFTs) haben 2021/2022 für Schlagzeilen gesorgt – inzwischen werden sie vor allem im Kunst- und Markenbereich als digitale Echtheitsnachweise genutzt. Rechtlich sind NFTs besonders spannend, weil der Kauf eines Tokens nicht automatisch die Urheberrechte am Werk überträgt. Unternehmen und Käufer sollten deshalb genau prüfen, welche Rechte mit einem NFT verbunden sind – und welche nicht.

Was Käufer tatsächlich erwerben

- Erwerb beschränkt sich in der Regel auf den Token selbst, nicht auf das Werk.

- Urheber- und Verwertungsrechte bleiben beim Künstler, sofern keine ausdrückliche Vereinbarung anderes vorsieht.

- Käufer erhalten meist nur ein vertraglich definiertes Nutzungsrecht, etwa zur privaten Darstellung.

Zweitmarkt und Weiterverkauf

- NFTs sind handelbar und können auf Sekundärmärkten weiterverkauft werden.

- Maßgeblich sind die beim Erstverkauf festgelegten Lizenzbedingungen:

- Manche Projekte räumen weite Rechte bis hin zur kommerziellen Nutzung ein.

- Andere beschränken die Nutzung streng auf private Zwecke.

- Unternehmen sollten klare Bedingungen formulieren, um Konflikte im Zweitmarkt zu vermeiden.

Risiken: Urheber- und Markenverletzungen

- Fälle von rechtswidrigen NFT-Angeboten mit fremden Kunstwerken oder Markenlogos sind bereits bekannt.

- Auch auf der Blockchain gilt: Nutzung ohne Zustimmung ist unzulässig.

- Durch Anonymität der Anbieter ist Rechtsdurchsetzung erschwert.

- Marktplätze sollten Melde- und Prüfmechanismen etablieren, um Verstöße schnell zu stoppen.

Empfehlungen für Unternehmen

- Klarheit schaffen: Exakt regeln, welche Rechte ein Käufer erhält.

- Rechtslage prüfen: Marken- oder Urheberrechte vor Nutzung immer abklären.

- Vertraglich absichern: Regeln zum Weiterverkauf, zu Lizenzgebühren (Royalties) und zum Umgang mit Rechtsverletzungen schriftlich festhalten.

Fazit

NFTs sind kein rechtsfreier Raum. Wer sie als Marketing-Tool oder Geschäftsmodell nutzen will, braucht eine klare rechtliche Grundlage. Entscheidend ist, was Käufer tatsächlich erwerben dürfen. Nur mit sauber definierten Verträgen lassen sich spätere Konflikte mit Käufern oder Rechteinhabern vermeiden.

KI-generierte Inhalte: Urheberrechtliche Grauzonen

Texte, Bilder, Musikstücke – immer häufiger entstehen Inhalte ganz oder teilweise durch Künstliche Intelligenz (KI). Tools wie Bildgeneratoren oder Chatbots werfen die Frage auf: Wem gehören die Rechte an solchen Werken – und sind sie überhaupt urheberrechtlich geschützt?

Urheberrechtliche Schutzvoraussetzungen

- Nach traditionellem Urheberrecht sind nur Werke geschützt, die auf menschlicher geistiger Schöpfung beruhen.

- Ist ein Werk vollständig autonom durch KI entstanden, könnte es nicht schutzfähig sein – mit der Folge, dass es frei nutzbar wäre.

- Wird die KI jedoch als Werkzeug genutzt (z. B. durch Prompts, Auswahl, Bearbeitung), kann dem Menschen eine Mit-Schöpfungshöhe zugeschrieben werden.

Problemfeld Training mit urheberrechtlich geschützten Werken

- KI-Systeme werden mit bestehenden Datenmengen trainiert, darunter oft geschützte Werke.

- USA: Fair-Use-Doktrin erlaubt bestimmte Nutzungen.

- EU: Schrankenregelung für Text- und Data-Mining; Diskussion um Anwendung von § 51a UrhG (Pastiche) für kreative KI-Ergebnisse.

- Risiko: Wenn eine KI z. B. ein Bild „im Stil von Picasso“ erzeugt, könnten Erben oder Rechteinhaber Ansprüche erheben.

Handlungsempfehlungen für Unternehmen

- Transparenz: Kennzeichnen, wenn Inhalte KI-generiert sind. In Zukunft könnten gesetzliche Kennzeichnungspflichten kommen.

- Verträge prüfen: In AGB von KI-Anbietern sollte klar geregelt sein, wem die Rechte an Ergebnissen zustehenund wer bei Rechtsverletzungen haftet.

- Nutzung prüfen: Vor Veröffentlichung Inhalte kontrollieren:

- ähneln sie geschützten Werken zu stark?

- enthalten sie Fragmente aus Trainingsdaten?

- im Zweifel anpassen, um Konflikte zu vermeiden.

Fazit

KI-Inhalte bewegen sich aktuell in einer rechtlichen Grauzone. Solange keine höchstrichterlichen Entscheidungen vorliegen, sollten Unternehmen vorsichtig agieren: Kennzeichnung nutzen, Verträge absichern, Inhalte prüfen. Wer konservativ vorgeht, minimiert Risiken und gewinnt zugleich das Vertrauen seiner Nutzer und Geschäftspartner.

Lizenzmodelle: Creative Commons, Open Source und Paid Content

In der digitalen Welt reichen klassische Schutzrechte oft nicht aus. Viele Urheber setzen heute auf flexible Lizenzmodelle, um Reichweite zu vergrößern, Kooperationen zu ermöglichen oder neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Unternehmen wiederum müssen wissen, wie sie diese Modelle rechtssicher nutzen können.

Creative Commons (CC) – klare Regeln für freie Inhalte

- Standardisierte Lizenzen, die festlegen, wie Werke genutzt werden dürfen.

- Spannweite von CC BY (freie Nutzung, nur Namensnennung nötig) bis CC BY-NC-ND (keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung).

- Pflicht für Nutzer: Lizenzbedingungen strikt einhalten, insbesondere Urheber nennen und Nutzungsbeschränkungen beachten.

Open Source Software – mächtig, aber pflichtgebunden

- Bekannte Lizenzen: GPL, MIT, Apache u. v. m.

- Erlauben Nutzung, Veränderung und Weitergabe – aber mit Auflagen.

- Beispiel: GPL verlangt, dass abgeleitete Software wieder unter GPL veröffentlicht wird (Copyleft-Effekt).

- Risiko: Integration von Open-Source-Code ohne Beachtung der Bedingungen (z. B. Quellcode-Offenlegung).

Paid Content und exklusive Lizenzen – Kontrolle behalten

- Geschäftsmodelle basieren oft auf exklusiven Rechten (z. B. Stockfotos, Musik, Zeitungsartikel).

- Wichtig: Vertraglich sicherstellen, dass alle nötigen Nutzungsrechte übertragen werden.

- Endnutzer-Verträge müssen klar regeln: private Nutzung oder Weitergabe erlaubt?

Praxis-Tipp: Rechte-Management einführen

- Dokumentation aller Inhalte: Welche Lizenz, welche Rechte, welche Einschränkungen?

- Vermeidet Abmahnungen und Rechtsstreitigkeiten.

- Strategischer Vorteil: Bewusste Lizenzstrategie kann auch Marketing stärken – z. B. wenn Inhalte gezielt unter CC veröffentlicht werden, um Reichweite und Reputation zu erhöhen.

Fazit: Ob Creative Commons, Open Source oder Paid Content – Unternehmen müssen ihre Inhalte rechtlich absichern. Ein strukturiertes Rechte-Management schützt vor Risiken und eröffnet zugleich neue Chancen in Marketing und Kooperation.

Fazit & Call-to-Action – Urheberrecht im digitalen Wandel

Das Urheberrecht steht vor seiner größten Transformation seit dem Internetzeitalter.

Upload-Filter, KI-Kunst und NFTs verändern nicht nur, wie Inhalte entstehen, sondern auch, wem sie gehören.

Unternehmen, Kreative und Plattformbetreiber müssen ihre rechtliche Verantwortung neu denken – vom Lizenzmanagement bis zur KI-Kennzeichnung.

Rechtsklarheit ist kein Luxus, sondern Voraussetzung für digitale Innovation.

Wer seine Verträge, AGB und Nutzungsbedingungen nicht anpasst, riskiert Abmahnungen, Löschungen und Haftung.

Wie gravierend schon kleine Verstöße werden können, zeigt unser Beitrag

„Was kostet eigentlich eine Datenschutzverletzung?“.

Weitere Themen im digitalen Rechtsrahmen:

- IT- und Plattformrecht – Plattformhaftung, IT-Sicherheit und Nutzerinhalte

- DSGVO – Auskunftsrecht, Löschpflicht und Haftungsrisiken für Unternehmen

- Cookie-Banner, Mitarbeiterüberwachung und Datenherausgabe – Compliance an den Schnittstellen

📞 0160 9955 5525

✉️ info@hortmannlaw.com

➡️ Kontakt aufnehmen – Hortmann Law

„Rechte klären heißt Zukunft sichern.“

Wir begleiten Sie bei Fragen zu Urheberrecht, KI-Inhalten, NFT-Projekten und Plattform-Compliance – rechtssicher, transparent und strategisch.

Anwaltlicher Überblick zu Krypto-Betrug: Ihre Rechte als Opfer

Krypto-Betrug hat sich zu einem der komplexesten und am schnellsten wachsenden Betrugsphänomene der letzten Jahre entwickelt. Als auf Finanz- und IT-Recht spezialisierte Kanzlei beraten wir geschädigte Anleger bei der zivilrechtlichen Rückforderung, strafrechtlichen Anzeige sowie der Haftung von Plattformen und Vermittlern. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl vertiefender Fachbeiträge zu verschiedenen Aspekten des Krypto-Betrugs – von Blockchain-Spurensuche bis zur Haftung internationaler Börsen.

- Adhäsionsverfahren und Schadensersatz im Krypto-Betrugsfall

https://www.hortmannlaw.com/articles/adhasionsverfahren-und-schadensersatz-im-krypto-betrugsfall - Die Rolle von Smart Contracts im Krypto-Betrug: Sicherheitslücken und rechtliche Risiken

https://www.hortmannlaw.com/articles/die-rolle-von-smart-contracts-im-krypto-betrug - Einführung in den Krypto-Betrug: Typologien und Vorgehensweisen

https://www.hortmannlaw.com/articles/einfuhrung-in-den-krypto-betrug-typologien-und-vorgehensweisen - Fake "Cryptotaskforce" - Funds Recovery Services – Hilfe nach Krypto Betrug?

https://www.hortmannlaw.com/articles/recovery-service-betrug - Geldwäsche-Verdacht Krypto Betrug

https://www.hortmannlaw.com/articles/geldwasche-verdacht-krypto-betrug - Konto gesperrt, Krypto-Betrug

https://www.hortmannlaw.com/articles/konto-gesperrt-krypto-betrug - Krypto Betrug & Blockchain-Tracing – Anwalt verfolgt Bitcoin- und Ethereum-Spuren für Opfer

https://www.hortmannlaw.cBitte die nächsten 37 in genau dem Stilom/articles/krypto-betrug-blockchain-tracing-opfer-anwalt - Krypto Betrug & FIU-Meldung – Anwalt begleitet Opfer bei Verdachtsanzeigen Geldwäsche

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-fiu-meldung-opfer-anwalt - Krypto Betrug & Recovery-Scams – Anwalt schützt Bitcoin- und Ethereum-Opfer vor neuem Verlust

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-recovery-scams-opfer-anwalt - Krypto Betrug & Wallet-Beweise – Anwalt erklärt Opfern, wie Bitcoin- und SEPA-Spuren wirken

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-wallet-beweise-opfer-anwalt - Krypto Betrug & zivilrechtlicher Regress – Anwalt holt für Opfer Bitcoin- und Ethereum-Verluste zurück

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-zivilrechtlicher-regress-opfer-anwalt - Krypto Betrug über DEX, Bridges & Mixer – Anwalt schützt Bitcoin- und Ethereum-Opfer

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-dex-bridges-mixer-opfer-anwalt - Krypto Betrug: Beweissicherung und Spurensuche auf der Blockchain

https://www.hortmannlaw.com/articles/beweissicherung-krypto-betrug - Krypto Betrug: Finanzaufsicht und Haftung – Warum die BaFin oft zu spät reagiert

https://www.hortmannlaw.com/articles/bafin-haftung-krypto-betrug - Krypto Betrug: Internationale Geldwäscheketten – Wie Täter Spuren verschleiern

https://www.hortmannlaw.com/articles/geldwaescheketten-krypto-betrug - Krypto Betrug: Rückbuchung nach Krypto-Transfer – Gibt es eine rechtliche Chance?

https://www.hortmannlaw.com/articles/rueckbuchung-krypto-transfer - Krypto-Address-Hijacking – Falsche Wallet-Adressen und Blockchain-Beweisführung

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-address-hijacking - Krypto-Betrug und Rückzahlung – steuerliche Behandlung von Recovery-Geldern

https://www.hortmannlaw.com/articles/steuerliche-behandlung-recovery-gelder - Krypto-Betrug via WhatsApp, Telegram & Co.

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-via-whatsapp-telegram-co-ratgeber-fur-betroffene - Recovery Scams nach Krypto-Betrug – Die zweite Täuschungswelle

https://www.hortmannlaw.com/articles/recovery-scam-krypto-betrug - SCHUFA Eintrag Krypto Betrug

https://www.hortmannlaw.com/articles/schufa-eintrag-krypto-betrug - Steuern Krypto Betrug Verluste

https://www.hortmannlaw.com/articles/steuern-krypto-betrug-verluste - Strafanzeige Krypto Betrug

https://www.hortmannlaw.com/articles/strafanzeige-krypto-betrug - AGB im Krypto-Handel – Verantwortung der Plattformen und Grenzen der Haftung

https://www.hortmannlaw.com/articles/agb-krypto-plattform-verantwortung-haftung - Binance Steuerfahndung Krypto-Wallets

https://www.hortmannlaw.com/articles/binance-steuerfahndung-krypto-wallets - Crypto.com, OpenPayd, Foris MT und ihre Verantwortung bei Krypto-Betrug

https://www.hortmannlaw.com/articles/die-plattformstruktur-hinter-crypto-com-openpayd-und-foris-mt-hintergrunde-pflichten-und-ihre-rechte - DAC7 und DAC8 - Meldepflichten für Krypto und Plattformen - Neue Transparenzregeln

https://www.hortmannlaw.com/articles/dac7-und-dac8-meldepflichten-fur-krypto-und-plattformen-neue-transparenzregeln - DSGVO - Auskunftsrecht, Löschpflicht und Haftungsrisiken für Unternehmen

https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-auskunftsrecht-loschpflicht-und-haftungsrisiken-fur-unternehmen - DSGVO und Crypto.com – Pflichten bei Krypto-Betrug und Datenzugriff

https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-crypto-com-pflichten-krypto-betrug - Datenauskunft nur mit Konzept

https://www.hortmannlaw.com/articles/datenauskunft-nur-mit-konzept - Die Rolle von Krypto-Plattformen im Zusammenhang mit der DSGVO: Datenschutzverletzungen und Haftung

https://www.hortmannlaw.com/articles/die-rolle-von-krypto-plattformen-im-zusammenhang-mit-der-DSGVO - Digitales Urheberrecht: Upload-Filter, NFTs und KI-generierte Inhalte

https://www.hortmannlaw.com/articles/digitales-urheberrecht-upload-filter-nfts-und-ki-generierte-inhalte - Einkommensteuer, § 23 EStG, Krypto-Gewinne, Krypto-Verluste, Haltefrist, Freigrenze, Staking, Lending, Dokumentationspflichten, Verluste durch Betrug, Hacks

https://www.hortmannlaw.com/articles/einkommensteuer-ss-23-estg-krypto-gewinne-krypto-verluste-haltefrist-freigrenze-staking-lending-dokumentationspflichten-verluste-durch-betrug-hacks - Klage gegen Crypto.com & Co: Wie Opfer von Krypto-Betrug, Bitcoin- und Love-Scam-Fällen vor Gericht Erfolg haben

https://www.hortmannlaw.com/articles/klage-gegen-crypto-com-plattform-betrug - Klage gegen die Bank bei Love-Scam, Krypto- und Anlagebetrug – Gerichtspraxis statt Theorie

https://www.hortmannlaw.com/articles/klage-gegen-die-bank-betrug - Krypto Betrug: Crypto.com wusste Bescheid – Pflichtverletzung bei Scam-Flags und Untätigkeit

https://www.hortmannlaw.com/articles/crypto-com-scam-flags-pflichtverletzung - Krypto Betrug: Custodial vs. Non-Custodial Wallets – Haftung im Vergleich - Anwalt erklärt

https://www.hortmannlaw.com/articles/custodial-non-custodial-wallet-haftung - Krypto Betrug: Datenlecks auf Plattformen – Wenn Sicherheit zum Risiko wird

https://www.hortmannlaw.com/articles/datenlecks-krypto-betrug - Krypto Betrug: Schadensersatzklagen gegen ausländische Plattformen

https://www.hortmannlaw.com/articles/schadensersatz-ausland-krypto - Krypto Betrug: Strafanzeige gegen Plattformen (z.B. Crypto.com) – Chancen und Grenzen der Strafverfolgung

https://www.hortmannlaw.com/articles/strafanzeige-krypto-plattform - Krypto-Betrug bei Crypto.com – Die Illusion der Kontrolle in den AGB

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-crypto-com-illusion-kontrolle - Krypto-Verluste und Betrugsfälle - Tücken bei privaten Veräußerungen

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-verluste-und-betrugsfalle-tucken-bei-privaten-verausserungen - Love Scam und Crypto.com – Haftet die Plattform trotz AGB? Anwalt hilft Opfern

https://www.hortmannlaw.com/articles/love-scam-crypto-com-haftung-agb - Mietzins, Indexklauseln und Anpassungen – Wo digitale Änderungen die Form sprengen

https://www.hortmannlaw.com/articles/schriftform-indexklausel-digitale-aenderung - Projekt 370 Special – DAC8, Geldwäsche und die Zukunft der internationalen Steuerhinterziehung

https://www.hortmannlaw.com/articles/explore-the-matrix-zur-risikoprufung-von-dac8 - Schadensersatz bei verweigerter oder verzögerter Auskunft – Crypto.com

https://www.hortmannlaw.com/articles/schadensersatz-bei-verweigerter-oder-verzogerter-datenschutzauskunft---crypto-com - Steuerliche Implikationen von Krypto-Betrug: Steuerhinterziehung und Steuerverkürzung durch betrügerische Transaktionen

https://www.hortmannlaw.com/articles/steuerliche-implikationen-von-krypto-betrug

Das könnte Sie auch interessieren

Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.

.jpg)

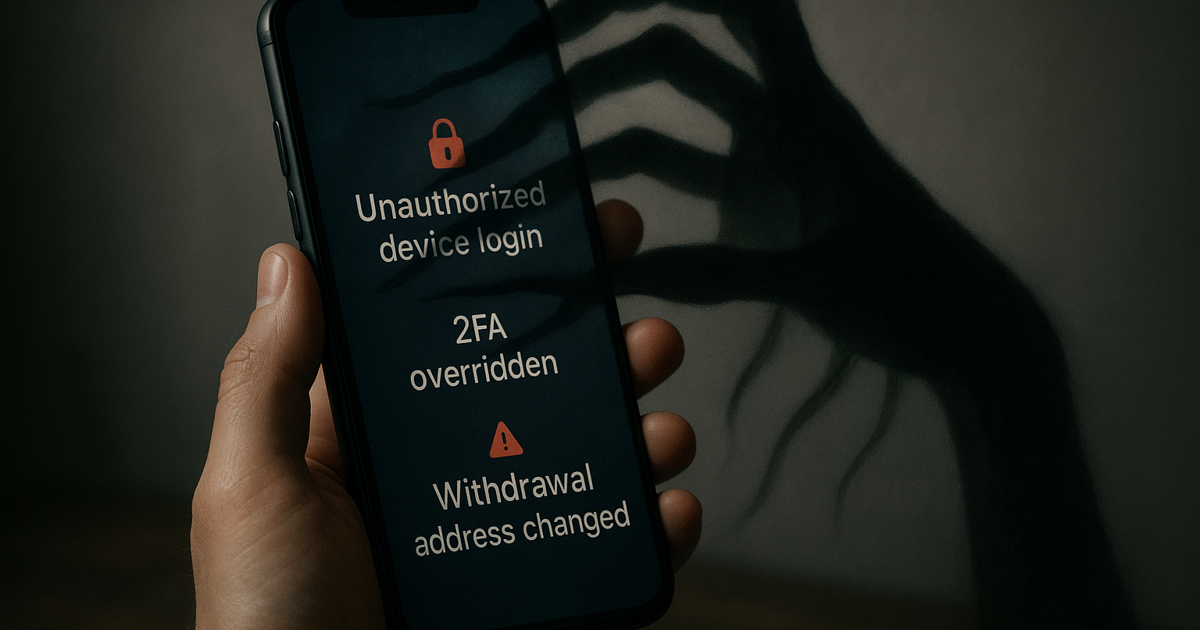

Warum Crypto.com sich bei Betrugsopfern nicht auf die AGB berufen kann – technische Kontrolle, Identitätsmissbrauch und fehlende Verfügungsmacht

Crypto.com beruft sich bei Betrugsfällen gerne auf seine AGB – doch in vielen Fällen ist das rechtlich unhaltbar. Eine Plattform darf sich nicht von eigenen Sicherheitsfehlern freizeichnen, vor allem dann nicht, wenn Opfer keine wirtschaftliche Verfügungsmacht mehr hatten, Wallets übernommen wurden oder Täter Geräte und 2FA-Verfahren manipuliert haben. Interne Risk-Scores, Scam-Flags, Gerätewechsel und DAC7-/DSGVO-Daten zeigen häufig, dass Crypto.com Missbrauch hätte erkennen müssen. Dieser Artikel erklärt, warum AGB bei Kontoübernahmen wirkungslos werden – und welche Ansprüche Betroffene tatsächlich haben.

.jpg)

Wenn Unternehmen Betroffene verantwortlich machen: Rechenschaftspflicht erklärt

Viele Verantwortliche schieben Betroffenen ihre eigenen Fehler zu – ein klarer Verstoß gegen Art. 5 Abs. 2 DSGVO.

.jpg)

Schadensersatz nach Art. 82 DSGVO: Kontrollverlust als immaterieller Schaden

Moderne Rechtsprechung: Wann Kontrollverlust genügt, warum keine „Bagatelle“ nötig ist, und wie Betroffene Ansprüche sichern.

Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?

Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.