DSGVO - Auskunftsrecht, Löschpflicht und Haftungsrisiken für Unternehmen

Juristische Expertise

- Cybercrime & Krypto-Betrug

- AI & Zukunftsrecht

- Steuerrecht & Steuerstrafrecht

- Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht & Zivilrecht

- Datenschutz & Digitalrecht

DSGVO - Auskunftsrecht, Löschpflicht und Haftungsrisiken für Unternehmen

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auferlegt Unternehmen klare Pflichten im Umgang mit personenbezogenen Daten. Im Mittelpunkt stehen Betroffenenrechte wie Auskunft und Löschung – flankiert von Haftungsrisiken durch Bußgelder und Schadensersatzansprüche. Dieser Beitrag gibt einen kompakten Überblick über die zentralen Punkte: Auskunftsrecht, Löschpflicht und Datenportabilität sowie Auftragsverarbeitung, internationale Datentransfers, Beschäftigtendatenschutz und behördliche Sanktionen.

Auskunftsrechte nach Art. 15 DSGVO

Welche Informationen Unternehmen herausgeben müssen

Nach Art. 15 DSGVO haben Betroffene einen klaren Anspruch auf Transparenz. Ein Unternehmen muss auf Anfrage offenlegen:

- Verarbeitungszwecke – warum die Daten erhoben und genutzt werden.

- Kategorien der Daten – etwa Kontaktdaten, Vertragsdaten oder Nutzungsdaten.

- Empfänger – interne Stellen und externe Partner, auch in Drittstaaten.

- Speicherdauer – konkrete Zeiträume oder Kriterien zur Festlegung.

- Rechte der Betroffenen – z. B. auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung.

- Beschwerderecht – Hinweis auf die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde.

Fristen und Abläufe

Unternehmen sind verpflichtet, innerhalb eines Monats eine vollständige und verständliche Auskunft zu erteilen. In Ausnahmefällen darf die Frist um zwei Monate verlängert werden – dies muss jedoch begründet und dem Anfragenden rechtzeitig mitgeteilt werden.

Bedeutung für die Praxis

- Prozesse einrichten: Unternehmen brauchen klare Workflows, wie Anfragen erfasst, geprüft und beantwortet werden.

- Dokumentation: Ohne ein sauberes Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ist eine Auskunft kaum möglich.

- Risiko bei Versäumnis: Wer die Auskunft gar nicht oder verspätet erteilt, riskiert Beschwerden bei der Behörde oder sogar eine Klage auf Herausgabe der Informationen.

Fazit: Das Auskunftsrecht ist einer der wichtigsten Hebel für Betroffene – und einer der größten Stolpersteine für Unternehmen. Wer hier rechtzeitig Strukturen schafft, senkt sein Haftungsrisiko erheblich.

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) und Datenportabilität

Wann ein Anspruch auf Löschung besteht

Nach Art. 17 DSGVO haben Betroffene das Recht, ihre personenbezogenen Daten löschen zu lassen. Typische Fälle sind:

- die Daten sind für den ursprünglichen Zweck nicht mehr erforderlich,

- eine erteilte Einwilligung wird widerrufen und es gibt keine andere Rechtsgrundlage,

- die Verarbeitung war unrechtmäßig,

- eine gesetzliche Pflicht zur Löschung besteht.

Grenzen des Löschungsrechts

Nicht immer muss ein Unternehmen Daten sofort entfernen. Ausnahmen gelten insbesondere, wenn:

- gesetzliche Aufbewahrungsfristen einzuhalten sind (z. B. steuer- oder handelsrechtlich),

- die Daten für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt werden,

- ein übergeordnetes öffentliches Interesse besteht, etwa bei Archivierung oder Informationsfreiheit.

Recht auf Datenportabilität

Mit Art. 20 DSGVO können Betroffene verlangen, dass ihre Daten:

- in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format (z. B. CSV, XML) bereitgestellt werden,

- auf Wunsch direkt an einen anderen Anbieter übertragen werden.

Das stärkt die Kontrolle der Nutzer und fördert den Wettbewerb – zum Beispiel, wenn ein Kunde von einem Streaming-Dienst oder einer Bank zu einem anderen Anbieter wechseln möchte.

Praxis für Unternehmen

- Löschkonzepte erstellen: mit klaren Fristen und Verantwortlichkeiten.

- Technische Lösungen bereitstellen: Exportfunktionen oder APIs für die Datenportabilität.

- Dokumentation: Nachweis führen, warum Daten gelöscht oder ausnahmsweise behalten wurden.

Fazit: Das Löschungsrecht und die Datenportabilität sind zentrale Instrumente für Nutzerrechte. Unternehmen sollten Prozesse einrichten, um Anfragen schnell und rechtssicher zu erfüllen – andernfalls drohen Beschwerden und Bußgelder.

Haftung und Schadensersatz bei DSGVO-Verstößen (Art. 82 DSGVO)

Anspruch auf Schadensersatz

Nach Art. 82 DSGVO kann jede betroffene Person Schadensersatz verlangen, wenn ihr durch einen Verstoß gegen die DSGVO ein Schaden entstanden ist – unabhängig davon, ob dieser materiell (z. B. finanzieller Verlust) oder immateriell(z. B. Stress, Kontrollverlust, Reputationsschäden) ist.

Typische Fälle aus der Praxis

- Datenpannen durch Hackerangriffe auf Kundendaten.

- Fehlgeleitete E-Mails mit sensiblen Informationen.

- Unberechtigte Datenverarbeitung, z. B. Nutzung ohne Einwilligung.

Gerichte haben betont: Der DSGVO-Schadensersatz ist umfassend – nationale Begrenzungen greifen nicht. Das bedeutet, dass selbst kleinere Verstöße kostspielig sein können.

Folgen für Unternehmen

- Doppeltes Risiko: Neben Bußgeldern durch Behörden drohen zivilrechtliche Klagen.

- Reputationsschäden: Öffentlich bekannt gewordene Datenverstöße beschädigen das Vertrauen von Kunden und Partnern.

- Handlungsdruck: Unternehmen müssen Vorfälle schnell erkennen, melden und beheben.

Auftragsverarbeitung und internationale Datentransfers

Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO)

- Unternehmen, die externe Dienstleister einsetzen (z. B. Cloud-Anbieter, Lohnabrechnung, Marketing-Tools), müssen zwingend einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) abschließen.

- Der AVV regelt Pflichten, Verantwortlichkeiten und Mindeststandards, insbesondere:

- Zweck der Verarbeitung,

- technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs),

- Regeln für Unterauftragsvergabe,

- Löschung oder Rückgabe der Daten nach Vertragsende.

- Ohne AVV drohen Bußgelder und Rechtsunsicherheit bei Datenpannen.

Internationale Datentransfers

Besonders sensibel sind Übermittlungen in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR.

- Schrems II (2020): Das Privacy Shield wurde für ungültig erklärt – Datentransfers in die USA sind nur noch eingeschränkt möglich.

- Aktuelle Lösungen:

- EU-Standardvertragsklauseln (SCCs) – mit zusätzlicher Risikoanalyse (Transfer Impact Assessment).

- Data Privacy Framework (2023): Gilt für zertifizierte US-Unternehmen mit Angemessenheitsbeschluss.

- Zusatzmaßnahmen: Verschlüsselung, Pseudonymisierung oder strenge Zugriffsbeschränkungen können notwendig sein.

Praxisempfehlung

- Dienstleister prüfen: Wer verarbeitet welche Daten, wo und auf welcher Rechtsgrundlage?

- Verträge dokumentieren: AVV, SCCs und Transferbewertungen aktuell halten.

- Risiken abwägen: Transfers sollten nur erfolgen, wenn Rechte der Betroffenen hinreichend geschützt sind.

Fazit: Haftung, Schadensersatz, Auftragsverarbeitung und internationale Datenflüsse sind eng verzahnt. Unternehmen, die hier keine klaren Prozesse haben, laufen Gefahr, sowohl finanziell als auch reputationsmäßig erheblich belastet zu werden.

🎯 Call-to-Action

Digitale Compliance: Wo Plattformhaftung, Datenschutz und IT-Sicherheit zusammentreffen

Die rechtliche Verantwortung von Plattformen endet nicht bei Technik oder Nutzerinhalten – sie reicht bis tief in den Datenschutz.

Jede Datenpanne, jeder Compliance-Fehler kann zum Haftungsfall werden.

Wie schnell aus einer kleinen Unachtsamkeit erhebliche Ansprüche entstehen, zeigt unser Beitrag

„Was kostet eigentlich eine Datenschutzverletzung?“.

Vertiefend dazu:

- DSGVO – Auskunftsrecht, Löschpflicht und Haftungsrisiken für Unternehmen

- Cookie-Banner, Mitarbeiterüberwachung und Datenherausgabe – Compliance an den Schnittstellen

- IT- und Plattformrecht – Plattformhaftung, IT-Sicherheit und Nutzerinhalte

Gemeinsam zeigen diese Beiträge: Datenschutz ist kein Randthema, sondern der Kern digitaler Rechtssicherheit.

📞 0160 9955 5525

✉️ info@hortmannlaw.com

➡️ Kontakt aufnehmen – Hortmann Law

„Digitale Verantwortung endet nicht beim System – sie beginnt mit Struktur. Wir schaffen sie für Sie.“

Anwaltlicher Überblick zu Krypto-Betrug: Ihre Rechte als Opfer

Krypto-Betrug hat sich zu einem der komplexesten und am schnellsten wachsenden Betrugsphänomene der letzten Jahre entwickelt. Als auf Finanz- und IT-Recht spezialisierte Kanzlei beraten wir geschädigte Anleger bei der zivilrechtlichen Rückforderung, strafrechtlichen Anzeige sowie der Haftung von Plattformen und Vermittlern. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl vertiefender Fachbeiträge zu verschiedenen Aspekten des Krypto-Betrugs – von Blockchain-Spurensuche bis zur Haftung internationaler Börsen.

- Adhäsionsverfahren und Schadensersatz im Krypto-Betrugsfall

https://www.hortmannlaw.com/articles/adhasionsverfahren-und-schadensersatz-im-krypto-betrugsfall - Die Rolle von Smart Contracts im Krypto-Betrug: Sicherheitslücken und rechtliche Risiken

https://www.hortmannlaw.com/articles/die-rolle-von-smart-contracts-im-krypto-betrug - Einführung in den Krypto-Betrug: Typologien und Vorgehensweisen

https://www.hortmannlaw.com/articles/einfuhrung-in-den-krypto-betrug-typologien-und-vorgehensweisen - Fake "Cryptotaskforce" - Funds Recovery Services – Hilfe nach Krypto Betrug?

https://www.hortmannlaw.com/articles/recovery-service-betrug - Geldwäsche-Verdacht Krypto Betrug

https://www.hortmannlaw.com/articles/geldwasche-verdacht-krypto-betrug - Konto gesperrt, Krypto-Betrug

https://www.hortmannlaw.com/articles/konto-gesperrt-krypto-betrug - Krypto Betrug & Blockchain-Tracing – Anwalt verfolgt Bitcoin- und Ethereum-Spuren für Opfer

https://www.hortmannlaw.cBitte die nächsten 37 in genau dem Stilom/articles/krypto-betrug-blockchain-tracing-opfer-anwalt - Krypto Betrug & FIU-Meldung – Anwalt begleitet Opfer bei Verdachtsanzeigen Geldwäsche

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-fiu-meldung-opfer-anwalt - Krypto Betrug & Recovery-Scams – Anwalt schützt Bitcoin- und Ethereum-Opfer vor neuem Verlust

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-recovery-scams-opfer-anwalt - Krypto Betrug & Wallet-Beweise – Anwalt erklärt Opfern, wie Bitcoin- und SEPA-Spuren wirken

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-wallet-beweise-opfer-anwalt - Krypto Betrug & zivilrechtlicher Regress – Anwalt holt für Opfer Bitcoin- und Ethereum-Verluste zurück

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-zivilrechtlicher-regress-opfer-anwalt - Krypto Betrug über DEX, Bridges & Mixer – Anwalt schützt Bitcoin- und Ethereum-Opfer

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-dex-bridges-mixer-opfer-anwalt - Krypto Betrug: Beweissicherung und Spurensuche auf der Blockchain

https://www.hortmannlaw.com/articles/beweissicherung-krypto-betrug - Krypto Betrug: Finanzaufsicht und Haftung – Warum die BaFin oft zu spät reagiert

https://www.hortmannlaw.com/articles/bafin-haftung-krypto-betrug - Krypto Betrug: Internationale Geldwäscheketten – Wie Täter Spuren verschleiern

https://www.hortmannlaw.com/articles/geldwaescheketten-krypto-betrug - Krypto Betrug: Rückbuchung nach Krypto-Transfer – Gibt es eine rechtliche Chance?

https://www.hortmannlaw.com/articles/rueckbuchung-krypto-transfer - Krypto-Address-Hijacking – Falsche Wallet-Adressen und Blockchain-Beweisführung

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-address-hijacking - Krypto-Betrug und Rückzahlung – steuerliche Behandlung von Recovery-Geldern

https://www.hortmannlaw.com/articles/steuerliche-behandlung-recovery-gelder - Krypto-Betrug via WhatsApp, Telegram & Co.

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-via-whatsapp-telegram-co-ratgeber-fur-betroffene - Recovery Scams nach Krypto-Betrug – Die zweite Täuschungswelle

https://www.hortmannlaw.com/articles/recovery-scam-krypto-betrug - SCHUFA Eintrag Krypto Betrug

https://www.hortmannlaw.com/articles/schufa-eintrag-krypto-betrug - Steuern Krypto Betrug Verluste

https://www.hortmannlaw.com/articles/steuern-krypto-betrug-verluste - Strafanzeige Krypto Betrug

https://www.hortmannlaw.com/articles/strafanzeige-krypto-betrug - AGB im Krypto-Handel – Verantwortung der Plattformen und Grenzen der Haftung

https://www.hortmannlaw.com/articles/agb-krypto-plattform-verantwortung-haftung - Binance Steuerfahndung Krypto-Wallets

https://www.hortmannlaw.com/articles/binance-steuerfahndung-krypto-wallets - Crypto.com, OpenPayd, Foris MT und ihre Verantwortung bei Krypto-Betrug

https://www.hortmannlaw.com/articles/die-plattformstruktur-hinter-crypto-com-openpayd-und-foris-mt-hintergrunde-pflichten-und-ihre-rechte - DAC7 und DAC8 - Meldepflichten für Krypto und Plattformen - Neue Transparenzregeln

https://www.hortmannlaw.com/articles/dac7-und-dac8-meldepflichten-fur-krypto-und-plattformen-neue-transparenzregeln - DSGVO - Auskunftsrecht, Löschpflicht und Haftungsrisiken für Unternehmen

https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-auskunftsrecht-loschpflicht-und-haftungsrisiken-fur-unternehmen - DSGVO und Crypto.com – Pflichten bei Krypto-Betrug und Datenzugriff

https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-crypto-com-pflichten-krypto-betrug - Datenauskunft nur mit Konzept

https://www.hortmannlaw.com/articles/datenauskunft-nur-mit-konzept - Die Rolle von Krypto-Plattformen im Zusammenhang mit der DSGVO: Datenschutzverletzungen und Haftung

https://www.hortmannlaw.com/articles/die-rolle-von-krypto-plattformen-im-zusammenhang-mit-der-DSGVO - Digitales Urheberrecht: Upload-Filter, NFTs und KI-generierte Inhalte

https://www.hortmannlaw.com/articles/digitales-urheberrecht-upload-filter-nfts-und-ki-generierte-inhalte - Einkommensteuer, § 23 EStG, Krypto-Gewinne, Krypto-Verluste, Haltefrist, Freigrenze, Staking, Lending, Dokumentationspflichten, Verluste durch Betrug, Hacks

https://www.hortmannlaw.com/articles/einkommensteuer-ss-23-estg-krypto-gewinne-krypto-verluste-haltefrist-freigrenze-staking-lending-dokumentationspflichten-verluste-durch-betrug-hacks - Klage gegen Crypto.com & Co: Wie Opfer von Krypto-Betrug, Bitcoin- und Love-Scam-Fällen vor Gericht Erfolg haben

https://www.hortmannlaw.com/articles/klage-gegen-crypto-com-plattform-betrug - Klage gegen die Bank bei Love-Scam, Krypto- und Anlagebetrug – Gerichtspraxis statt Theorie

https://www.hortmannlaw.com/articles/klage-gegen-die-bank-betrug - Krypto Betrug: Crypto.com wusste Bescheid – Pflichtverletzung bei Scam-Flags und Untätigkeit

https://www.hortmannlaw.com/articles/crypto-com-scam-flags-pflichtverletzung - Krypto Betrug: Custodial vs. Non-Custodial Wallets – Haftung im Vergleich - Anwalt erklärt

https://www.hortmannlaw.com/articles/custodial-non-custodial-wallet-haftung - Krypto Betrug: Datenlecks auf Plattformen – Wenn Sicherheit zum Risiko wird

https://www.hortmannlaw.com/articles/datenlecks-krypto-betrug - Krypto Betrug: Schadensersatzklagen gegen ausländische Plattformen

https://www.hortmannlaw.com/articles/schadensersatz-ausland-krypto - Krypto Betrug: Strafanzeige gegen Plattformen (z.B. Crypto.com) – Chancen und Grenzen der Strafverfolgung

https://www.hortmannlaw.com/articles/strafanzeige-krypto-plattform - Krypto-Betrug bei Crypto.com – Die Illusion der Kontrolle in den AGB

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-betrug-crypto-com-illusion-kontrolle - Krypto-Verluste und Betrugsfälle - Tücken bei privaten Veräußerungen

https://www.hortmannlaw.com/articles/krypto-verluste-und-betrugsfalle-tucken-bei-privaten-verausserungen - Love Scam und Crypto.com – Haftet die Plattform trotz AGB? Anwalt hilft Opfern

https://www.hortmannlaw.com/articles/love-scam-crypto-com-haftung-agb - Mietzins, Indexklauseln und Anpassungen – Wo digitale Änderungen die Form sprengen

https://www.hortmannlaw.com/articles/schriftform-indexklausel-digitale-aenderung - Projekt 370 Special – DAC8, Geldwäsche und die Zukunft der internationalen Steuerhinterziehung

https://www.hortmannlaw.com/articles/explore-the-matrix-zur-risikoprufung-von-dac8 - Schadensersatz bei verweigerter oder verzögerter Auskunft – Crypto.com

https://www.hortmannlaw.com/articles/schadensersatz-bei-verweigerter-oder-verzogerter-datenschutzauskunft---crypto-com - Steuerliche Implikationen von Krypto-Betrug: Steuerhinterziehung und Steuerverkürzung durch betrügerische Transaktionen

https://www.hortmannlaw.com/articles/steuerliche-implikationen-von-krypto-betrug

Datenschutz

Der Schutz personenbezogener Daten ist nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern auch Vertrauensgrundlage im digitalen Alltag. Ob DSGVO-Auskunft, Datenpanne oder Streit mit Betroffenen – wir beraten Unternehmen und Privatpersonen rechtssicher bei der Durchsetzung und Einhaltung ihrer Datenschutzrechte.

- Compliance-Verstöße dokumentieren – Haftung des Datenschutzbeauftragten

https://www.hortmannlaw.com/articles/compliance-verstosse-dokumentieren---haftung-des-datenschutzbeauftragten - Datenschutz und KI: Anforderungen der DSGVO für Start-ups

https://www.hortmannlaw.com/articles/datenschutz-und-ki-anforderungen-der-dsgvo-fur-start-ups - Datentraining mit Kundendaten – Wann droht ein DSGVO-Schaden?

https://www.hortmannlaw.com/articles/datentraining-mit-kundendaten---wann-droht-ein-dsgvo-schaden - Digitalisierung & Datenschutz in der WEG – Pflichten, Risiken, Chancen

https://www.hortmannlaw.com/articles/weg-digitalisierung-datenschutz - DSGVO - Auskunftsrecht, Löschpflicht und Haftungsrisiken für Unternehmen

https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-auskunftsrecht-loschpflicht-und-haftungsrisiken-fur-unternehmen - DSGVO Anfrage Risiko

https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-anfrage-risiko - DSGVO und Crypto.com – Pflichten bei Krypto-Betrug und Datenzugriff

https://www.hortmannlaw.com/articles/dsgvo-crypto-com-pflichten-krypto-betrug - Industriespionage und Datenschutz

https://www.hortmannlaw.com/articles/industriespionage-und-datenschutz - KI-Haftung, Datenschutz und Strafrecht: Die neue Verantwortungsmatrix

- https://www.hortmannlaw.com/articles/ki-haftung-datenschutz-und-strafrecht-die-neue-verantwortungsmatrix

Das könnte Sie auch interessieren

Entdecken Sie weitere Beiträge zu aktuellen Themen rund um Digitalrecht, Cybercrime, Datenschutz, KI und Steuerrecht. Unsere verwandten Artikel geben Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Analysen.

.jpg)

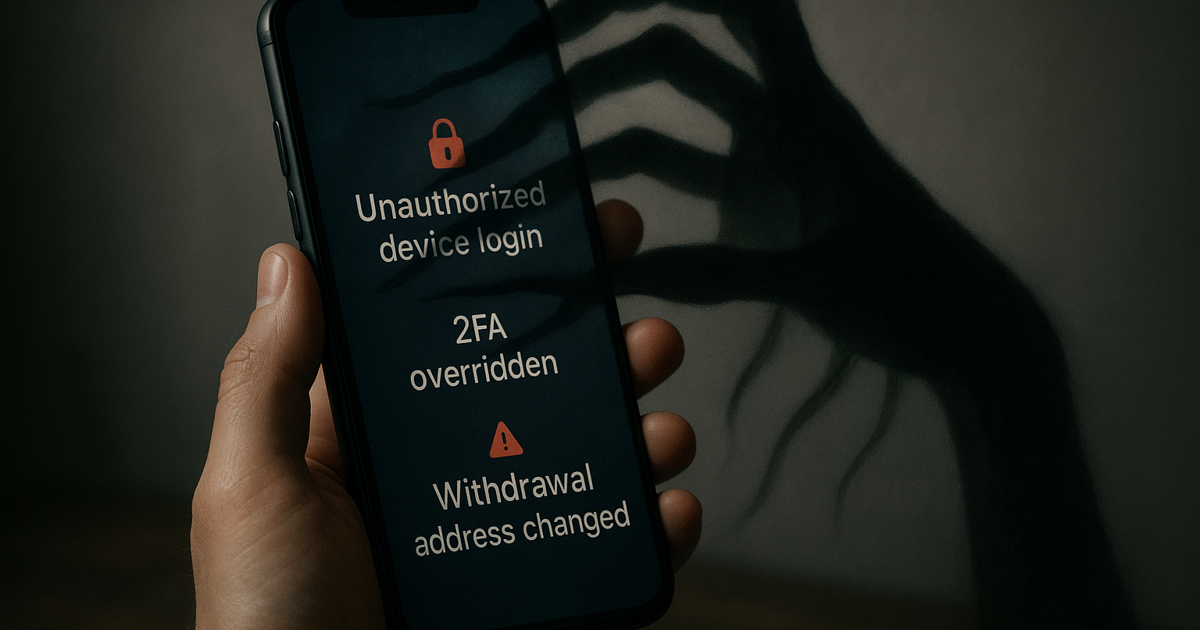

Warum Crypto.com sich bei Betrugsopfern nicht auf die AGB berufen kann – technische Kontrolle, Identitätsmissbrauch und fehlende Verfügungsmacht

Crypto.com beruft sich bei Betrugsfällen gerne auf seine AGB – doch in vielen Fällen ist das rechtlich unhaltbar. Eine Plattform darf sich nicht von eigenen Sicherheitsfehlern freizeichnen, vor allem dann nicht, wenn Opfer keine wirtschaftliche Verfügungsmacht mehr hatten, Wallets übernommen wurden oder Täter Geräte und 2FA-Verfahren manipuliert haben. Interne Risk-Scores, Scam-Flags, Gerätewechsel und DAC7-/DSGVO-Daten zeigen häufig, dass Crypto.com Missbrauch hätte erkennen müssen. Dieser Artikel erklärt, warum AGB bei Kontoübernahmen wirkungslos werden – und welche Ansprüche Betroffene tatsächlich haben.

.jpg)

Wenn Unternehmen Betroffene verantwortlich machen: Rechenschaftspflicht erklärt

Viele Verantwortliche schieben Betroffenen ihre eigenen Fehler zu – ein klarer Verstoß gegen Art. 5 Abs. 2 DSGVO.

.jpg)

Schadensersatz nach Art. 82 DSGVO: Kontrollverlust als immaterieller Schaden

Moderne Rechtsprechung: Wann Kontrollverlust genügt, warum keine „Bagatelle“ nötig ist, und wie Betroffene Ansprüche sichern.

Suchen Sie dringend diskrete, juristische Unterstüzung?

Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter – schildern Sie uns Ihr Anliegen und wir finden gemeinsam eine Lösung.